Михаил Барро - Томас Торквемада (“Великий Инквизитор”). Его жизнь и деятельность в связи с историей инквизиции

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

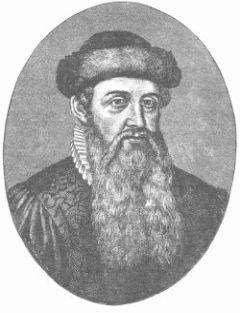

Описание книги "Томас Торквемада (“Великий Инквизитор”). Его жизнь и деятельность в связи с историей инквизиции"

Описание и краткое содержание "Томас Торквемада (“Великий Инквизитор”). Его жизнь и деятельность в связи с историей инквизиции" читать бесплатно онлайн.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

По окончании проповеди начиналось чтение приговоров. Осужденные поочередно выслушивали их на коленях, входя для этого в клетки на помост. Великий инквизитор давал затем разрешение примиряемым с церковью, а осужденных на смерть передавал в руки светской власти.

“Мы объявили и объявляем, – говорилось об этом в сентенции, – что обвиняемый (такой-то) признан еретиком, в силу чего наказан отлучением и полной конфискацией имущества в пользу королевской казны и фиска его величества. Объявляем сверх того, что обвиняемый должен быть предан, как мы его предаем, в руки светской власти, которую мы просим и убеждаем, как только можем, поступить с виновным милосердно и снисходительно”...

Защитники инквизиции ссылаются на эту сентенцию как на доказательство гуманности инквизиции, но эта ссылка грешит наивностью, потому что инквизиторы, умоляя о снисхождении, соблюдали только лицемерную форму и отлично знали, что костры уже заготовлены и ожидают своих жертв. По окончании церемонии, которой и принадлежит собственно название аутодафе, этих жертв, в сопутствии громадной толпы зевак и изуверов, отводили за город на место сожжения. Там для каждого несчастного был отдельный костер. На костре был установлен шест, и к нему привязывали жертву. Желавших умереть, исповедавшись, или, как говорили, по долгу христианскому, и всех сознавшихся после пытки сперва душили, затем под всеми одинаково разводили огонь. Осужденные на сожжение в изображении и кости умерших сжигались в первую очередь, чем только усиливалась нравственная пытка живых страдальцев. Если среди них находились лица духовного звания, тогда церемония усложнялась, к костру являлся папский нунций, епископы и священники. Осужденный стоял среди инквизиторов в полном облачении сообразно своему сану. После приговора читалась особая сентенция.

“Именем Бога всемогущего, Отца и Сына и Святого Духа, властью апостольскою и нашею, мы, посланцы в эти страны, – говорилось в сентенции тулузской инквизиции, – снимаем с тебя твой духовный сан и отрешаем тебя от священнической и других обязанностей, мы низлагаем, лишаем и исключаем тебя от всех церковных бенефиций, духовных прав и привилегий. В силу всего этого мы просим присутствующего здесь благородного сенешаля взять тебя в свое распоряжение и настоятельно предлагаем ему при исполнении наказания поступить с тобою согласно приговору”...

Таким образом, тулузская инквизиция не прибегала, по крайней мере, к лицемерию испанской и не просила снисхождения к преступнику.

Сколько людей погибло на кострах испанской инквизиции и как велико общее число осужденных ею? Льоренте дает на первый вопрос цифру 34.658 и на второй – 290.921 человек. Если верить его словам, один Торквемада сжег 10.220 жертв. В настоящее время эту последнюю цифру уменьшают, но не нужно забывать, что за инквизицией числятся еще многие тысячи униженных, разоренных и изгнанных, и потому итог Льоренте можно считать вполне основательным относительно жертв трибунала и в то же время далеко не выражающим того зла, которое принесла Испании святая инквизиция.

Глава III. Торквемада, мавры и евреи

Торквемада – объединитель Испании. – Мавры и их культура. – Влияние их на испанцев. – Начало освобождения испанцев и нетерпимость. – Торквемада как представитель своей эпохи. – Евреи в Испании. – Начало преследований евреев. – Мараносы. – Нетерпимость и объединение Испании. – Начало борьбы с Гренадой. – Хлопоты Торквемады и опасения Рима. – Падение Гренады. – Условия капитуляции. – Недовольство Торквемады. – Мнимое святотатство евреев. – Декрет об их изгнании. – Заступничество Абарбанела. – Вмешательство Торквемады. – Исполнение декрета. – Распродажа евреями имущества. – Попытки обойти декрет. – Отъезд и гибель эмигрантов. – Радость Торквемады и заботы о трибунале. – Съезд инквизиторов в Вальдоялиде. – Инквизиционный террор. – Торквемада и книги. – Преследование епископов. – Недовольство Рима. – Охрана Торквемады. – Смерть великого инквизитора

В глазах патриотов Испании жестокость Торквемады несколько умаляется сознанием, что он был одним из объединителей этой страны.

После битвы при Хересе де-ла Фронтера, 26 июля 711 года, Пиринейский полуостров, как известно, оказался во власти арабов, и только в горах Астурии, Бискайи и Кастилии сохранились тогда остатки самостоятельности Испании. Это были зерна, из которых опять развилось ее могущество. В 1212 году мавры были уже оттеснены на юг полуострова, где за ними осталось лишь халифатство Гренада. Таково было положение Кастилии и Аррагонии при их соединении под властью Изабеллы и Фердинанда V. Этим правителям предстояло закончить собирание испанской земли, и Торквемада несомненно был их деятельным помощником. В лице первого великого инквизитора и его преемников испанское духовенство выделяет с этого времени из своей среды ряд политиков, сторонников идеи: Испания – для испанцев, и все испанцы – католики, но в применении этой идеи они доходили почти до безумия и в конце концов разрушили то, к чему так ревностно стремились. Первой пробой этой политики было покорение мавров.

Мавры не были варварами вроде татар – завоевателей Руси. Как ни горьки были их победы для испанцев VIII века, это были победы цивилизации. Разбивая противников и вступая в их города, арабы находили какие-то жалкие лачуги, приюты дикарей, невежественных и суеверных. Когда же настала их очередь отступать и сдавать свои крепости, они оставляли победителю культурные страны с трудолюбивым и сведущим населением, богатые города с сокровищами знания и искусства. В Кордове было более миллиона жителей и более 20 тысяч домов. Ее улицы освещались фонарями – неслыханное дело в христианских городах после падения мавров. Почти то же благоустройство царило в Гренаде, Севилье и Толедо. Роскошные дворцы окружены были там садами, где каждая пядь земли говорила о культуре, университеты являлись средоточением науки, которая долго не снилась европейским схоластам, а потом потянула их на костры инквизиции. Араб Альгазен, живший в VII веке, детально опроверг учение греков, что лучи зрения идут из глаза к предмету, и первый трактовал о волосности, тяжести воздуха, высоте атмосферы и ее плотности в зависимости от высоты. Ибн-Джунис изобрел маятник и ввел так называемую арабскую нумерацию. Авероэс комментировал Аристотеля и, полагают, первый пришел к открытию солнечных пятен. В арабских университетах преподавали риторику, математику – как известно, арабам принадлежит основание алгебры – и медицину. Про кордовского врача Альбуказиса сохранились известия, что не было операции, которую он не решился бы сделать. У арабов же впервые зацвела та поэзия, которою восхищались провансальские трубадуры и от которой сходили с ума даже монахи, распевавшие по кельям на языке Горация:

Умереть мне в кабаке

Решено судьбою,

Пусть же с чашею в руке

Встречу смерть с косою...

Вероятно, именно это нечестие возмущало душу благочестивого приора из Сеговии. В соседстве с арабами испанцы мало-помалу усваивали культуру неверных, но, как всегда бывает в этих случаях, это усвоение распространялось главным образом на худшие стороны арабской цивилизации, на то, что подтачивало уже могущество и значение “учителей”. В этом сказалось печальное влияние арабов на испанское общество, они же были косвенными виновниками религиозной нетерпимости последнего.

Спасаясь в горах от арабского владычества, испанцы захватывали с собою церковные святыни, мощи угодников и в самом факте своего спасения уже видели покровительство неба. Первые победы над маврами еще более укрепили это воззрение. Мало-помалу сложились легенды, что сами святые принимали участие в битвах испанцев с неверными. В 844 году апостол Иаков предводительствовал христианским войском, сидя на белом коне и со знаменем с красным крестом на середине. В 1236 году то же сделал св. Георгий: он явился среди сражавшихся и своим мечом даровал испанцам победу... Борьба с арабами велась, таким образом, в союзе с небом, а это говорило о том, что враги испанцев были в то же время и врагами Бога. Целые поколения воспитывались на таких легендах, и даже дети принимали участие в кровавых мечтах об истреблении мавров. Лавалле жестоко ошибается поэтому, когда приписывает нетерпимость Торквемады любовной неудаче в Кордове. Эту нетерпимость Торквемада всосал с молоком матери, ее навевали ему каждое семейное предание, каждая церковная проповедь, каждая песня народа. Отсюда эта воинственная складка в характере сурового аскета и политика кровожадных завоевателей – или вырезать, или изгнать покоренное население. Духовная карьера лишь усилила это настроение Торквемады.

Испанское духовенство еще до нашествия арабов влияло на дела государства и едва ли не раньше римских первосвященников претендовало на раздачу корон. Король Эжика в 633-м году во время толедского собора припадал к ногам епископов и просил у них совета. Епископы следили в то время за судьями и даже требовали, чтобы ни один король не вступал на престол, не дав обещания блюсти святую веру. Победоносное нашествие арабов надолго лишало их этого влияния, и понятно, в их среде не меньше, чем в среде королей в изгнании, таилась глубокая ненависть к завоевателям Испании. Они стремились вернуть себе заманчивое прошлое, отсюда этот тип епископа-воина и политика, ярким представителем которого был Торквемада и затем Хименес. Народные массы, естественно, разделяли симпатии и антипатии своих руководителей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Томас Торквемада (“Великий Инквизитор”). Его жизнь и деятельность в связи с историей инквизиции"

Книги похожие на "Томас Торквемада (“Великий Инквизитор”). Его жизнь и деятельность в связи с историей инквизиции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Барро - Томас Торквемада (“Великий Инквизитор”). Его жизнь и деятельность в связи с историей инквизиции"

Отзывы читателей о книге "Томас Торквемада (“Великий Инквизитор”). Его жизнь и деятельность в связи с историей инквизиции", комментарии и мнения людей о произведении.