Антон Деникин - Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г."

Описание и краткое содержание "Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г." читать бесплатно онлайн.

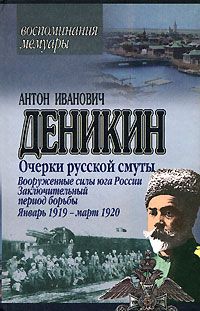

Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович Деникин (1872–1947), занимая в период с 1917 по 1920 гг. ключевые посты в русской армии, сыграл значительную роль в истории России, став одним из руководителей белого движения.

В данной книге автор рассказывает о событиях, происходящих в России в 1919 – начале 1920 года: военные действия на юге России, национальный вопрос, отношения с Англией, Францией, Америкой, Балканскими странами; борьба за власть между генералами Вооруженных сил юга России. Повествование заканчивается описанием отъезда генерала Деникина из России.

Для широкого круга читателей.

Кубанская фракция добивалась вновь временного возложения на Круг законодательных функций с целью, нисколько не скрываемой – «свалить кабинет Мельникова». Российские круги, как либеральные, так и консервативные, отнеслись с подозрительной враждебностью к «Южно-русскому правительству» по мотивам: одни – «казачьего засилья», другие – «левизны», третьи – персонального его состава. Социал-революционеры при участии Тимошенко и Аргунова обсуждали возможность переворота, а социал-демократы вынесли резолюцию с принципиальным порицанием «Южно-русского правительства» и требовали соглашения с большевиками (по моему требованию кубанский атаман закрыл официоз «Кубанская воля», в которой помещены были эти резолюции, причем кубанский министр внутренних дел Белашев лично зашел в редакцию и занес распоряжение о закрытии «Кубанской воли» и одновременно разрешение на открытие газеты «Воля»). Только одна политическая партия в лице «группы центрального комитета кадетов» постановила «во имя сохранения единства» поддержать «Южно-русское правительство», которое «представляется в настоящий момент единственным центром национального объединения…».

Так было на верхах.

В народе и в армии появление нового правительства не было воспринято никак: немало рядовых обывателей только много времени спустя, в эмиграции, узнали об его существовании.

Северный Кавказ был вскоре отрезан, Кубань – главный театр войны – жила своей жизнью, своей властью или, вернее, безвластием, последние клочки Ставропольской, Черноморской губерний и Крым по инерции тяготели к Новороссийску, где сосредоточились органы старого государственного аппарата, более, чем к Екатеринодару, где пребывали новые главы ведомств.

При таких условиях говорить о деятельности министерства Мельникова затруднительно и судить ее было бы несправедливо. Положительной стороной этого правительства, состоявшего из лиц, в большинстве своем одушевленных самыми добрыми намерениями, было уже то, что оно не мешало вооруженной борьбе армий Юга.

В силу предоставленной мне еще 19 ноября 1919 года Верховным правителем полноты прав в области переговоров с Верховным Кругом и реорганизации власти я не был стеснен в своих решениях.

В то время, когда происходили эти события на Юге, в Иркутске свершался кровавый эпилог. Оставленный своими, преданный главнокомандующим союзными войсками в Сибири французским генералом Жаненом, плененный ненавидевшими его чехо-словаками, Верховный правитель был отвезен ими в Иркутск и отдан в руки эс-эровского «Политического центра».

Революционная демократия торжествовала. Объявив адмирала Колчака «врагом народа», его заключили в тюрьму и подвергли допросу по обвинению в «предательстве им Родины». Еще не закончилась судебная процедура, когда, ввиду угрозы подходившей к Иркутску армии генерала Войцеховского (сменил доблестного генерала Каппеля, умершего от обморожения), по распоряжению «правительства» 25 января адмирал Колчак был расстрелян.

Революционная демократия, совершив это преступление – акт политической мести, передала власть большевикам, уйдя снова в подполье.

Глубокую скорбь вызвала во мне весть о гибели адмирала Колчака. История оценит подвиг большого патриота и несчастного правителя, подъявшего на свои плечи безмерно тяжелое бремя власти в годину тяжких испытаний. Она произнесет и свой приговор над теми людьми, что, не сделав ничего для спасения страны, мнили себя вправе быть его судьями и палачами.

Я узнал о смерти Верховного правителя еще в Тихорецкой. Событие это поставило передо мной весьма тяжелый вопрос о преемстве «всероссийской власти».

Акты Верховного правителя от 11 июня 1919 года предусматривали, что «в случае болезни или смерти Верховного главнокомандующего заместитель его (генерал Деникин) незамедлительно вступает в исполнение обязанностей Верховного главнокомандующего». Актом от 2 декабря 1919 года предрешалась и «передача Верховной всероссийской власти генералу Деникину».

В глазах некоторых деятелей эти акты обязывали меня к принятию соответственного наименования и функций ради сохранения идеи национального единства. Я считал эту точку зрения совершенно неприемлемой: военно-политическое положение, в котором в январе-феврале находились правитель, власть, армия и территория Юга, требовало величайшей осторожности. Претензии на «всероссийский» масштаб являлись бы в то время совершенно неуместными, власть – фикцией, а связанность судеб Белого движения с Югом накануне катастрофы – политически весьма опасной. Во избежание кривотолков я оставлял вопрос открытым, ссылаясь на отсутствие официальных сведений о событиях на Востоке. Кривотолки появились, но в направлении, совершенно неожиданном: ввиду того, что не было назначено официальных панихид, пошли разговоры о моем «неуважении к памяти» погибшего Верховного правителя…

Этот эпизод имел неожиданное продолжение несколько месяцев спустя – летом 1920 года. Будучи уже в Англии, я получил письмо от А. И. Гучкова, в котором последний просил довершить патриотический подвиг и особенным торжественным актом облечь барона Врангеля, правившего тогда в Крыму, преемственной всероссийской властью. От такого акта, считая его юридически ничтожным и государственно вредным, я воздержался…

Телеграммой на мое имя от 18 января (телеграмму эту (№ 13), посланную через министра иностранных дел Сазонова, я получил в декабре 1920 г. в Брюсселе) генерал Семенов, облеченный адмиралом Колчаком полнотой власти в Сибири временно «впредь до получения (от меня) указаний», доносил, что он принял предоставленную ему власть и просил «авторитетного подтверждения ее» ввиду начавшегося на восточной окраине распада: генерал Хорват объявил себя суверенным в отношении русского населения на территории полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги; в Приморской области воцарилось земство; в Амурской – большевизм и так далее.

Белый Восток распался и агонизировал.

Если и раньше наш тыл представлял из себя в широком масштабе настоящий вертеп, то в начале 1920 года перед нависшей и ожидаемой катастрофой извращение всех сторон жизни, всех сторон общественной морали достигло размеров исключительных. И в такой же степени возросло и усугубилось бедственное положение жертв войны и смуты, беспомощных щепок срубленного дерева – семейств служилого люда, давно уже колесивших по родной земле в качестве беженцев. Теперь новым шквалом их загнало в негостеприимные, почти враждебные кубанские станицы, в забитые сверх всякой меры каменные ящики домов и подвалов холодного Новороссийска… Города, пронизываемого насквозь острым ледяным дыханием норд-оста и… смерти, косившей людей без счету, особенно от сыпного тифа…

Иллюзорный договор с Мак-Киндером имел, к счастью, некоторые положительные последствия: от имени английского правительства Мак-Киндер дал мне гарантию, что семьи служилого элемента будут эвакуированы за границу. Эта гарантия была выполнена честно англичанами при содействии других союзников. Своими средствами мы справиться не могли бы. И хотя с Принкипо, Салониками, Кипром и другими этапами российского беженства связано много тяжелых воспоминаний, но нельзя не признать, что эта помощь, хотя бы и недостаточная, спасла многие тысячи людей: одних – от жизни париев советского режима, других – от большевистской расправы. Эвакуация направлена была и в славянские балканские страны, главным образом в Сербию, заслуги которой в деле помощи русским беженцам особенно велики и незабываемы.

Страшная загруженность тыла и тревога бойцов за свои семьи требовали немедленной эвакуации, безотносительно к возможному исходу борьбы на фронтах. И в середине января она началась фактически, причем общая директива моя (телеграмма генералу Лукомскому от 22 января, № 00604) определяла последовательность эвакуации по районам: 1) Одесса, 2) Севастополь, 3) Новороссийск. И последовательность подлежавших эвакуации элементов: 1) больные и раненые воины, 2) семьи военнослужащих (по распоряжению генерала Романовского семьи офицеров штаба подлежали эвакуации в последнюю очередь – после семей фронтовиков. Телеграмма его Лукомскому от 2 января, № 017646), 3) семьи гражданских служащих, 4) прочие – если будет время и место (был разрешен свободный выезд за границу на собственный счет всем женщинам и детям, а также мужчинам непризывного возраста), 5) начальники – последними.

Нет сомнения, что протекция и взяточничество вносили свои коррективы в установленную очередь эвакуации. Но и сами те, которым принадлежало преимущественное право на выезд – семьи служилых людей, – не раз осложняли вопрос до чрезвычайности: тысячи людей, связанных кровно с последним клочком родной земли и с остающимися мужьями, сыновьями, братьями, страшась неизвестного будущего на чужбине, колебались и отсрочивали свою очередь, жадно ловя малейшие проблески на нашем фронте. Пароходы вначале задерживались в порту или уходили без полного комплекта пассажиров. Англичане грозили прекращением эвакуации и на некоторое время в конце января приостановили ее действительно, впрочем, больше из-за страха перед занесенным беженцами сыпным тифом. Я торопил эвакуацию, угрожая в приказе колеблющимся прекращением дальнейших забот правительства об их участи.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г."

Книги похожие на "Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г."

Отзывы читателей о книге "Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г.", комментарии и мнения людей о произведении.