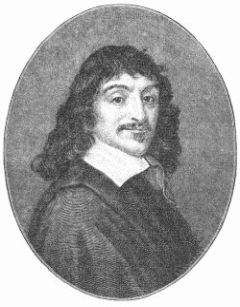

Г. Паперн - Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность"

Описание и краткое содержание "Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность" читать бесплатно онлайн.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Тот период истории мысли, в центре которого стоит Декарт, можно, таким образом, считать закончившимся. Это во всех отношениях переходный период, как переходны, впрочем, все эпохи человеческой истории. Но он характеризуется рядом параллельно – в различных областях человеческой жизни – возникающих, нарастающих и достигающих своего апогея черт, позволяющих выделить его в качестве типичного исторического периода. В начале и конце его мы встречаем моменты сравнительно устойчивого равновесия. Первый момент нарушается в эпоху, непосредственно следующую за крестовыми походами, когда в однородную военно-земледельческую среду вклинивается новый элемент, торговое городское сословие. В политической сфере начинается собирание государств. В области теоретической мысли происходит перенос на европейскую почву арабской науки и возникает схоластика, – в то время еще живой организм, не изолирующий себя, как это было впоследствии, окаменевшими формулами от зарождавшейся науки и пробивающий первые бреши в первобытном средневековом миросозерцании. В середине этого периода мы находим непрерывный рост торговли, становящейся к этому времени мировой, – упадок влияния духовенства и феодального дворянства и возникновение при поддержке третьего сословия абсолютных монархий. В области мысли всецело становятся на положительную почву астрономия, механика, отчасти физика, – и схоластика, выродившаяся в праздную болтовню о никого не интересовавших вопросах, сменяется более соответствующей научному уровню эпохи и ее запросам метафизикой; это – эпоха Коперника, Галилея, Ньютона – с одной стороны, Декарта и плеяды великих метафизиков – с другой. К середине XIX века в экономической сфере достигает полного расцвета капитализм, в политической – получает господство третье сословие. В области мысли – положительный метод распространяется на все области знания и умирает метафизика, сыгравшая, подобно некоторым другим элементам этого сложного исторического процесса, роль временного связующего звена. Далеко не случайное совпадение тот факт, что Англия, осуществившая у себя конечные результаты этой долгой эволюции еще в середине XVII века, почти не испытала влияния метафизики. Конечный момент устойчивого равновесия характеризуется радостью по поводу одержанных побед, довольством достигнутыми результатами.

Этот момент остался где-то далеко позади нас. Он осложнился даже на одно мгновение глубоко несправедливой «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Теперь мы переживаем более спокойное и справедливое настроение. Мы признаем всю ценность большинства добытых усилиями ряда поколений результатов, не представляем себе возможности существовать без них, сознаем, что двигаться вперед мы можем только на почве сделанных уже завоеваний. Но восторги по поводу их и теперь представляются нам несколько наивными. Эта неудовлетворенность лучше всяких фактов свидетельствует о том, что для европейской мысли начался новый, сложный исторический период. Опять, вместо желанной цели, открылась перед ней необозримая дорога; предстоит новая долгая работа и упорная борьба. Вероятны шатания, временные кризисы, временное возрождение веры в спасительную силу дошедших до нашей эпохи переживаний. В частности, не выходя из той сферы, которая стоит в тесной связи с предметом настоящего очерка, мы были бы неискренни, если бы сказали, что не ощущаем потребности в синтезе, полнее охватывающем громадный, накопленный уже наукой фактический материал, чем это достигнуто в имеющихся попытках философского обобщения. Существуют целые области знания – во главе их науки общественные, – в которых процесс философской систематизации еще только начался, в которых еще фигурируют школы и секты, в которых нас подавляют сырые, необработанные факты. Между тем, только синтез – а не груда сырых фактов – в состоянии дать ответ на мучащие нас вопросы раньше, чем решит их не дожидающаяся теоретических ответов жизнь. А затем многие вопросы, волновавшие в области теоретической мысли современников Декарта, остаются вопросами и для нас. Не вернуться ли нам к Декарту? Это было бы совершенно бесполезно. Всякая попытка возвращения не к Декарту только, но к метафизическому умозрению вообще натолкнется теперь на те же препятствия, на какие натолкнулся Гегель в своей плачевной попытке исправить путем умозрения Ньютона: на имеющийся у нас фактический материал. Положительный метод захватил все области знания; нигде уже не осталось простора для полетов ограниченной только законами силлогизма мысли. Мы дорожим добытыми наукой результатами и никогда не откажемся от них. Но мы не могли бы отказаться от них, даже если бы желали; мы не можем не видеть точно установленных фактов, как не можем отказаться от тяжелого личного житейского опыта и вернуться к «сладкому неведению» детства. Мы не завидуем даже легкости, с какой предшествовавшие поколения принимали получавшиеся ими ответы: она для нас невозможна. Нужно быть совершенно нетронутым наукой и окружающей действительностью, нужно воспитаться, подобно схоластикам, в исключительной атмосфере герундива, аориста, комментариев к Аристотелю и Платону, чтобы открывать – как это делают современные метафизики – в великих метафизических системах прошлого неисчерпаемый кладезь всякой премудрости для нашего поколения. Мы подходим к этому кладезю с глубоким интересом потомков, знающих, что не с них начался мир и не ими он кончится, – но он уже не содержит в себе для нас «живой воды, напившись которой, не будешь жаждать вовек»: он не утоляет нашей жажды даже на мгновение. Бездоказательные, хотя и остроумные гипотезы, диалектические построения нас теперь, когда мы сходим с исторической точки зрения, уже даже не забавляют. Мы стали сложнее и старше. Когда в XVII веке схоластики звали «вернуться назад» к великим мыслителям древности, Бэкон и Декарт отвечали: «Их ошибочно называют древними; мы старше их; они – дети в сравнении с нами». То же принуждены были бы мы ответить людям, тревожащим в настоящее время почившие великие тени. Мы старше метафизики, старше последнего великого ее представителя почти на три четверти века, старше сделанным за это время громадным – беспримерным в летописях истории – запасом опыта и наблюдений, старше возникшими у нас с тех пор мучительными вопросами. Да и к чему, собственно, возвращаться? Ведь одна возможность подобных советов указывает, что никаких завоеваний метафизикой сделано не было: к сделанным завоеваниям не возвращаются. Она не взяла неприятельских городов, а только побывала в них; она не побеждала трудностей, а только обходила их; не раз еще нам придется укладывать «костьми» целые поколения под стенами крепостей, которые она взяла, – нет! в которых она только побывала… Возможность вторично побывать там нас теперь уже не удовлетворит; нам нужно взять их. А достигнуть этого мы можем только тем же путем, каким достигнуты все завоевания человеческой мысли: при помощи научного метода, оставаясь на почве положительной науки, – не возвращаясь назад, в каких бы радужных красках ни рисовали утраченный нами Эдем, а постоянно и неуклонно идя от сделанных завоеваний вперед.

Литература

Полное собрание сочинений Декарта в подлиннике издано Кузеном (11 тт. 1824–1826). На французском языке имеется, кроме того, ряд дешевых изданий сочинений Декарта, из которых сравнительной популярностью пользуется издание Жюль Симона, содержащее в себе только философские сочинения: «Рассуждение о методе», «Размышления» (с возражениями различных авторов и ответами Декарта) и «О страстях души» (Paris, 1857). На русском языке имеются два перевода «Рассуждения о методе» – М. Скиады (Воронеж, 1873) и Н. А. Любимова (Спб., 1886). К переводу проф. Любимова приложены пояснения, содержащие много биографических подробностей, и изложение трактатов «О мире» и «О человеке». Московское психологическое общество готовит к печати перевод «Размышлений» и первой (метафизической) части «Начал философии».

Наиболее полная биография Декарта издана еще в 1691 году Балье, имевшим в своих руках много неизданного рукописного материала: «Vie de M. Descartes» (2 больших тома). Книга Балье представляет теперь библиографическую редкость, и многим последующим биографам приходилось пользоваться сокращенным ее изданием. Полное издание имеется в Императорской публичной библиотеке в С.-Петербурге.

Кроме того, мы пользовались следующими сочинениями:

Foucher de Careil. Oeuvres inédites de Descartes, 2 т., 1859–1860.

Mahaffi. Descartes (Blackwood's Philosophical Classics), 1884.

Bouillier. Histoire de la philosophie Cartésienne, 2 т., 1854.

Windelband. Geschichte der neueren Philosophie, Т. l, 1878.

Daniel. Voyage du monde de Descartes, Nouv. éd. – Paris, 1702.

Розенберг. Очерк истории физики, пер. проф. Сеченова, ч. I и П.

Thomas. La philosophie de Gassendi. – Paris, 1889.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность"

Книги похожие на "Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Г. Паперн - Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность"

Отзывы читателей о книге "Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность", комментарии и мнения людей о произведении.