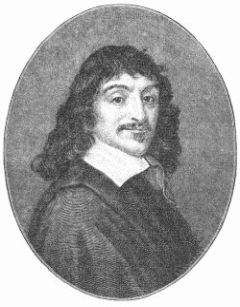

Г. Паперн - Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность"

Описание и краткое содержание "Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность" читать бесплатно онлайн.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Резкое разграничение духа и тела, отрицание всякой зависимости между тем и другим сообщает чисто механический характер и физиологии Декарта. Если уже средневековая физика часто прибегала к «душе» для объяснения свойств земли, магнита и так далее, то в животном организме на долю души выпадали несравненно более разнообразные и многочисленные функции. «Растительная душа», впоследствии замененная «жизненной силой», была причиной роста тканей, переваривала соки, поддерживала биение сердца и артерий и так далее и так далее. Из декартовой физиологии как душа, так и жизненная сила совершенно изгнаны; все физиологические явления объясняются механическими законами движения частиц, и приложение этого совершенно правильного принципа к частным физиологическим явлениям носит у Декарта тот же скороспелый и в общем неудачный характер, как применение его к частным физическим явлениям. Оригинального, впрочем, Декарт внес в физиологию мало, и крупнейшей заслугой его в этой области является популяризация гарвеева учения о кровообращении, встретившего упорную оппозицию среди тогдашних ученых. В тех случаях, когда Декарт пытается исправлять Гарвея, отрицая, например, самостоятельную сократительность мышечных стенок сердца, он впадает в грубые ошибки. Более оригинален он в той области физиологии, которая тесно соприкасается с психологией – в учении о нервных актах. Оставаясь и здесь на чисто механической точке зрения, он дает совершенно совпадающую с нашими современными представлениями теорию рефлекса и рассматривая действия животных, считает возможным объяснить их чисто механическими законами, не отводя в них совершенно места сознанию. Точно так же можно было бы объяснить большинство человеческих действий, и человека можно было бы признать бездушным автоматом, если бы самосознание не свидетельствовало нам, что у нас к ряду чисто механических явлений, составляющих ощущение и движение, присоединяется еще сознание. Во всяком случае, находит Декарт, более удивителен тот факт, что у человека имеется душа, чем то, что у животных ее нет. Слова, которыми Декарт заканчивает свой «Трактат о человеке», настолько характерны, что мы позволяем себе привести их здесь:

«Я желаю, чтобы вы убедились, что все отправления, свойственные этой живой машине, как то: пищеварение, биение сердца и артерий, питание и рост, дыхание, бодрствование и сон, восприятие внешними чувствами цветов, звуков, вкуса, теплоты и других подобных качеств, запечатление их в общем чувствилище, удержание или запечатление этих идей в памяти, внутренние движения хотений и страстей и, наконец, внешние движения всех членов, столь соответственно следующие как за действием предметов, представляющихся чувствам, так и за страстями и впечатлениями памяти, что они в совершенстве напоминают движения человека, – желаю, говорю я, чтобы вы заметили, что все эти отправления суть естественные последствия расположения органов этой машины, подобно тому, как движения часов или автомата суть результат действия противовеса или колес. А потому в машине этой не должно предполагать никакой растительной или чувствующей души и никакого другого принципа движений и жизни, кроме крови и тонкого вещества, движимых теплотой огня, постоянно горящего в сердце, по натуре нисколько не отличающегося от огня, наблюдаемого в неодушевленных телах» (огонь, о котором говорит здесь Декарт, – «огонь без пламени», подобный тому, который развивается в сыром сене, – сравнение поразительно удачное для эпохи, в которую писал Декарт).

Таким образом, все действия человека можно было бы признать чисто автоматическими, и, если мы признаем существование души у других людей (у себя мы признаем ее существование на основании свидетельства самосознания), то только потому, что они говорят и в состоянии передавать свои мысли. Способность речи является для Декарта исключительным свидетельством существования души, и он «готов был бы отвергнуть существование ее у неговорящих младенцев, если бы они с возрастом не превращались в говорящих людей». Крик, которым животные выражают свои ощущения, не доказывает существования у них сознания, так как можно устроить машину, которая будет автоматически издавать крик при сообщении ей известных толчков; крик животных доказывает только существование у них физической стороны процесса ощущения, является результатом молекулярного нервного акта, но ничто не доказывает, чтобы к этому нервному акту присоединялось у них сознание. Кроме отсутствия речи, был еще другой повод, побуждавший Декарта отвергать душу у животных. Если бы мы признали существование души у собак, обезьян и так далее, говорит он, то у нас не было бы никакого основания не признавать ее «у земляных червей, мошек и гусениц». Трудно сказать, в какой мере это последнее соображение повлияло на образование учения об автоматизме животных, но впоследствии Декарт ставил в особую заслугу своей философии вытекающий из нее вывод, что человеку предначертана другая участь, чем мышам, земляным червям, мошкам и так далее. Учение об автоматизме животных, подобно многим другим сторонам философии Декарта, ярко иллюстрирует ее двойственную историческую роль – у этой философии, как у римского бога Януса, два лица: одно обращенное к прошлому, другое к будущему. Декарт углубляет не только пропасть между духом и телом, но и пропасть между человеком и прочим органическим миром (что вполне соответствовало гео– и антропоцентрическому миросозерцанию средних веков и шло совершенно вразрез с миросозерцанием нового времени), и в то же время тем же учением он прокладывает путь к правильному пониманию физиологической основы душевных процессов: книга Ла-Меттри «Человек-машина», выставлявшаяся как образец «безнравственного материализма», состоит в непосредственном родстве с «bêtemachine» Декарта. И если в некоторых других случаях современники Декарта имели основание обвинять его в неискренности, то в применении к его учению об автоматизме животных такие подозрения были бы совершенно неосновательны: Декарт здесь совершенно искренен, и можно отчетливо проследить логические нити, приведшие его к этой оригинальной теории.

Учение об автоматизме животных стало впоследствии одним из догматов картезианской школы, отличавшим ее от других родственных во многих отношениях философских школ, вызванных научным движением XVII века, и наряду с теорией вихрей и «cogito ergo sum» сделалось одним из излюбленных предметов бесед в картезианских салонах. Но оно имело и менее невинные последствия. Увлечение вивисекциями, производившимися в таком числе и совершенно бесцельно картезианцами Пор-Рояля, вытекало из убеждения, что животные – бездушные автоматы, что крик их не свидетельствует о боли. Фонтенелл рассказывает, что однажды в его присутствии Мальбранш, проповедовавший в своих сочинениях единение с Богом, без всякого повода ударил ногою в живот беременную суку. Когда возмущенный Фонтенелл спросил его о причине такого поступка, «сладчайший» автор «Искания истины» ответил: «О, она не чувствует!» у Мальбранша, кроме доводов, приведенных Декартом, был, впрочем, еще один довод в пользу автоматизма животных. Страдания, испытываемые людьми, представляют результат грехопадения. В Библии ничего не говорится о грехопадении животных («Уж не поели ли они запрещенного сена?» – спрашивает противников с убийственным сарказмом Мальбранш) и потому со справедливостью Божией не совместимо, чтобы они испытывали страдания.

Легкость, с какой распространился взгляд Декарта на животных как на бездушных автоматов, кажущийся столь странным современному читателю, объясняется тем, что в дошедшем до Декарта миросозерцании содержались уже готовыми все элементы этого учения. Современному читателю представляется особенно странным признание существования у животных ощущений (существование их в качестве физического процесса Декарт, как мы видели, в своей живой машине допускал и не мог не допускать) и отрицание в то же время у них психической жизни, так как он привык считать ощущение за такой же элемент душевной жизни, как и абстрактное мышление, и душевную жизнь Канта и Спенсера считает лишь несравненно более сложной и богатой формой того же процесса, который совершается не только в мозгу папуаса, но и в головных узлах муравья. В том миросозерцании, которое досталось XVII веку от платоновско-аристотелевской философии, дело обстояло совершенно иначе. Принималось (это принимал даже талантливейший противник Декарта, «материалист» Гассенди) существование двух душ: одной, материальной, заведующей функциями питания, движения и ощущения; душа эта, «растительная и чувствующая», считалась общей человеку и животным; другая, «разумная» душа считалась свойственной одному только человеку и признавалась нематериальной. Декарт, проводя резкую границу между материей и духом, объявил только, что первая, «материальная» душа – не душа, и что душой может считаться только нематериальная, разумная душа, которая (в чем согласны были с Декартом и противники учения об автоматизме животных) свойственна одному человеку.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность"

Книги похожие на "Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Г. Паперн - Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность"

Отзывы читателей о книге "Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность", комментарии и мнения людей о произведении.