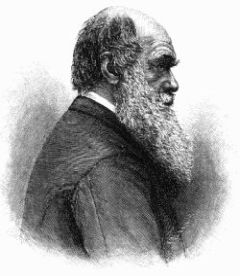

Михаил Энгельгардт - Чарльз Дарвин. Его жизнь и научная деятельность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Чарльз Дарвин. Его жизнь и научная деятельность"

Описание и краткое содержание "Чарльз Дарвин. Его жизнь и научная деятельность" читать бесплатно онлайн.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Одну из причин успеха теории нужно искать в достоинствах самой книги Дарвина. Недостаточно высказать идею – необходимо еще и связать ее с фактами, и эта часть задачи – едва ли не самая трудная. Если бы Дарвин высказал свою мысль в общей форме, как Уоллес, она, конечно, не произвела бы и сотой доли своего действия. Но он проследил ее до самых отдаленных последствий, связал с данными различных отраслей науки, подкрепил несокрушимой батареей фактов. Он не только открыл закон, но и показал, как этот закон проявляется в разнообразных сферах явлений.

Эта труднейшая часть задачи была выполнена с таким совершенством, что противникам оставалось только браниться… Ни одно ученое произведение не подвергалось такой ожесточенной, такой придирчивой, цепкой, сварливой критике. Тома, томики и томищи исписаны противниками Дарвина. Тут было все: и придирки к словам, и голая ругань, и семинарская казуистика, и лирические декламации, и презрительное профессорское фырканье, и, к сожалению, редко – серьезная фактическая критика. На Дарвине сбылось изречение: кому много дано – с того много и спросится. Такому «сыску» не подвергался, кажется, ни один ученый. Зато ни один ученый не был так вооружен против нападений: «В течение многих лет я придерживался правила отмечать немедленно всякий факт, всякую мысль, всякое наблюдение, противоречившие моим общим выводам, так как по опыту убедился, что подобные факты легче ускользают из памяти, чем благоприятные». Эта погоня за затруднениями имела следствием то, что ни один из критиков не мог указать возражения, пропущенного Дарвином.

Но еще большее значение имела необходимость теории для дальнейшего развития науки. Оказалось, что нападать на нее можно, но работать без нее нельзя. Оглянувшись на то, что уже сделано, натуралисты убедились, что, сами того не сознавая, шли к признанию эволюционного принципа. Что же оставалось делать? Отвергнуть всю прежнюю работу? Но это значило отвергнуть науку.

Выбора не оставалось. То, что делалось бессознательно, стали делать сознательно – вот различие науки до Дарвина и после Дарвина. Раньше искали на ощупь, в темноте; теперь стали искать при ярком свете новой истины. И, как это всегда бывает, поиски сделались несравненно успешнее, быстрее, богаче результатами.

Систематик, который прежде тщетно убивал время и труд, пытаясь найти критерий вида и не зная, что ему делать с сомнительными и переходными формами, теперь понял свою истинную цель и обратился к поискам связи между видами, к определению места, занимаемого каждым в общем генеалогическом дереве.

То же самое произошло и в других отраслях науки. Поставив своей задачей поиски связи между организмами и восстановление их родословного дерева, увидели, что признаки этой связи открываются на каждом шагу: там, где раньше их не видели и пропускали. Чем глубже анатом вникает в строение организмов, чем тщательнее эмбриолог изучает развитие зародыша, тем больше и больше находят они следов общего происхождения. Можно сказать, что всякая новая анатомическая или эмбриологическая работа, независимо от своего частного значения, бросает свет на генетические отношения организмов. Исследования вроде работ Ковалевского, открывшего в личинках асцидий общего предка позвоночных, или Гофмейстера, нашедшего связующие звенья между цветковыми и бесцветковыми растениями, выясняют отношения таких огромных отделов, как позвоночные и беспозвоночные – в животном, семянные и споровые – в растительном царствах. Более мелкие работы определяют связь между отрядами, семействами, родами. Чтобы недалеко ходить за примерами, обратимся к ученой литературе последних двух-трех лет. Просматривая более или менее выдающиеся работы, мы встречаем исследования братьев Саразен, Семена и других над иглокожими, бросающие новый и неожиданный свет на родство и генеалогию различных классов этих животных; Бовери, которому удалось найти связь между группами актиний, до сих пор казавшимися резко обособленными; Гаманна, уничтожившего пробел между круглыми и колючеголовыми глистами; Эймера, пытающегося восстановить родословное дерево хищных млекопитающих на основании их окраски и строения челюсти; Олдфилда Томаса о генеалогии и постепенной выработке зубов млекопитающих и так далее, и так далее.

Но, может быть, ни одна наука не дала таких наглядных доказательств в пользу эволюционной теории, как палеонтология. Эмбриология, сравнительная анатомия дают нам возможность заключать о постепенном развитии организмов, – палеонтология дает возможность видеть эту цепь существ, постепенно переходящих из одного типа в другой. Во времена Дарвина еще не было известно переходных, связующих форм. Вследствие этого противники эволюционизма ссылались на палеонтологию как на сильный аргумент против Дарвина. Прошло немного лет, – и та же наука превратилась в сильнейший аргумент за теорию. Открылась масса связующих форм, и задача палеонтолога сама собою свелась к восстановлению генеалогии животных и растений. Приведем несколько наиболее поразительных примеров. Птицы и пресмыкающиеся – что общего между этими животными? Вроде бы ничего. И, однако палеонтологи открыли ряд форм, связующих эти два типа путем постепеннейших переходов. Знаменитый археоптерикс – полуптица, полуящерица; ряд вооруженных зубами птиц, найденных Маршем в меловых пластах Америки, – вот эти звенья, благодаря которым мы не можем сказать, где кончается пресмыкающееся и начинается птица. Есть формы, которые можно назвать пресмыкающимися с признаками птиц; есть формы, которые можно назвать птицами с признаками пресмыкающихся. Не менее замечательны исследования Годри, Копа, В. Ковалевского, Фильоля и других относительно млекопитающих. Здесь тоже удалось восстановить замечательно полные родословные. Лошадь, тапир и носорог – животные совершенно различные, типы резко обособленные… Но лошадь путем постепенных переходов связана с палеотерием; такие же промежуточные звенья связывают палеотерия с носорогом; то же и с тапиром. Палеотерий был найден еще Кювье, но в то время еще не были открыты связующие формы, и основатель палеонтологии считал палеотерия, тапира, носорога и лошадь независимыми, обособленными формами. Теперь это невозможно, потому что мы не можем сказать, где кончается палеотерий и начинается каждый из трех происшедших от него типов. Подобные и еще более поразительные примеры можно было бы указать во всех других отделах животного царства, но это завело бы нас слишком далеко. Почти каждая палеонтологическая работа указывает какое-нибудь новое звено в общей генеалогической цепи.

Таким образом, все отрасли биологии ведут к одной общей цели: уяснению родства между организмами. Общее происхождение всех органических форм сделалось фактом, против которого никто не спорит. Всякая полемика прекратилась сама собою, когда оказалось, что без эволюционного принципа нельзя работать.

Вне научной сферы еще пытаются иногда воскресить давно истлевший труп учения о неподвижности видов; в науке совершившийся факт уже признан. Современная биология есть эволюционное учение в приложении к органическому миру, как геология после Лайеля представляет эволюционное учение в приложении к миру неорганическому, точнее – к истории земной коры…

Мы обязаны этим Дарвину, и в этом – его крупнейшая заслуга. Он сам хорошо понимал это: «Будет ли натуралист придерживаться воззрений Ламарка, Чамберса или моих и Уоллеса или выработает себе какие-нибудь другие, – это не важно в сравнении с признанием того, что виды происходят одни от других, а не созданы отдельно; ибо перед тем, кто принимает эту великую общую истину, открывается обширное поле для дальнейших исследований».

Несколько иначе обстоит дело с теорией естественного отбора. Многие из эволюционистов находят, что естественный отбор недостаточен для объяснения всех явлений происхождения видов (Romanes. Physiological selection J. of. L. s. V. XIX. № 115).

Должно, однако, заметить, что никому еще не удалось представить сколько-нибудь удовлетворительной теории взамен или в дополнение дарвинской. Время от времени врываются в область науки новые объяснения и гипотезы – и тотчас выбрасываются, как мяч, брошенный сильною рукою в воду, погружается в нее на мгновение, но тотчас всплывает вследствие своей легковесности. Так было с теориями Келликера, М. Вагнера, с учением Нэгели, опровергнутым в самый момент его появления, и прочими.

В итоге современное состояние вопроса можно сформулировать так: эволюционное учение сделалось незыблемым фактом, а естественный отбор – единственным пока объяснением процесса эволюции.

Никто из ученых не отрицает фактов борьбы за существование, изменчивости и наследственности, и их неизбежного следствия – отбора. Но достаточны ли эти факты для объяснения всех явлений развития, не найдутся ли при дальнейшем исследовании какие-нибудь «факторы, дополняющие естественный отбор» (по выражению Ромэнза), и какие именно, и насколько они ограничивают или усиливают действие отбора, – всё это вопросы, которые предстоит решить будущему.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чарльз Дарвин. Его жизнь и научная деятельность"

Книги похожие на "Чарльз Дарвин. Его жизнь и научная деятельность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Энгельгардт - Чарльз Дарвин. Его жизнь и научная деятельность"

Отзывы читателей о книге "Чарльз Дарвин. Его жизнь и научная деятельность", комментарии и мнения людей о произведении.