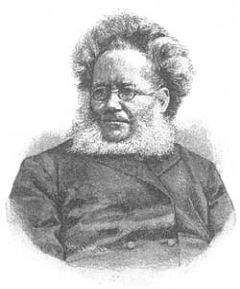

Л. Мелынин - Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность"

Описание и краткое содержание "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность" читать бесплатно онлайн.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Взятая сама по себе, книжка “Мечты и звуки”, несомненно, очень слаба, так что у Белинского (к тому же только что переехавшего из Москвы в Петербург и не подозревавшего, что Некрасов еще так зелен) было очень мало данных для того, чтобы отнестись к ней как-нибудь иначе. Другое дело – критика наших дней. Для нас “Мечты и звуки”, – если бы это была и действительно вполне бездарная в художественном отношении книга, – имеют интерес совершенно особого рода: это – первый опыт поэта с могучими поэтическими силами, и крайне любопытно знать, нет ли в этом опыте, хотя бы и в зачаточном виде, элементов того настроения, которое так ярко сказалось в его позднейшем творчестве. Подходя к вопросу с такой точки зрения, рассматривая “Мечты и звуки” с высоты почти семидесяти лет, мы должны признать чересчур суровым приведенный выше отзыв С. А. Венгерова. Прежде всего, нельзя сказать, что в “Мечтах и звуках” Некрасов является в роли сочинителя страшных баллад, так как баллад этих (не по заглавию только страшных) в книжке ничтожное меньшинство, всего две-три из общего числа сорока четырех пьес; а затем нужно заметить, что уже самая нелепость содержания и примитивность формы обличают их принадлежность к наиболее раннему, отроческому периоду творчества Некрасова. Со слов сестры поэта известно, что, покидая шестнадцатилетним мальчиком отцовский дом, он увез с собою толстую тетрадь с детскими стихотворными упражнениями. (“За славой я в столицу торопился”, – вспоминал он на смертном одре). Это было 20 июля 1838 года, а с сентябрьской книжки “Сына Отечества” за тот же год стихи Некрасова уже стали печататься.

Позволительно также предположить, что молодой поэт, уже сумевший перед тем написать незаурядное стихотворение “Жизнь”, и поместил-то эти баллады в свой сборник единственно ради внешнего его округления, а быть может, и ради… умилостивления безмерно строгой тогда цензуры. Следы ее властной руки можно найти в этом сборнике не только в виде разбросанных там и сям точек. Так, в стихотворении “Поэзия” читаем:

Я владею чудным даром,

Много власти у меня,

Я взволную грудь пожаром,

Брошу в холод из огня;

Разорву покровы ночи,

Тьму веков разоблачу,

Проникать земные очи

В мир надзвездный научу…

Возложу венец лавровый

На достойного жреца

Или в миг запру в оковы

Поносителя венца.

Не надо обладать особенной проницательностью, чтобы догадаться, что последний стих в первоначальном тексте читался, по всей вероятности: “Я носителя венца”, и что печатной своей нелепой формой он обязан мнительности цензора Фрейганга, которому всякий “венец” (хотя бы то был венец Нерона) казался чем-то неприкосновенным. Быть может, об этой именно остроумной цензорской поправке вспоминал Некрасов двадцать пять лет спустя, когда в уста не в меру ретивого стража печати вкладывал следующее признание:

Да! меня не коснутся упреки,

Что я платы за труд вас лишал.

Оставлял я страницы и строки,

Только вредную мысль исключал.

Если ты написал: “Равнодушно

Губернатора встретил народ”,

Исключу я три буквы: “Ра-душно”

Выйдет… Что же? Три буквы не в счет![1]

Если заодно со “страшными” балладами исключить из сборника и некоторое количество просто бесцветных и бессодержательных детских стишков, вроде “Турчанки” (у которой кудри – “вороновы перья, черны, как гений суеверья, как скрытой будущности даль”) или “Ночи” (“Ах туда, туда, туда – к этой звездочке унылой чародейственною силой занеси меня, мечта!”), то большинство пьес книги окажется проникнуто весьма определенным взглядом на жизнь, на достоинство и призвание человека, поэта в особенности, – взглядом, который ни в каком случае нельзя назвать “полюсом, противоположным” позднейшей некрасовской поэзии.

Вот, например, диалог, в котором душа в ответ на соблазны тела гордо заявляет:

Прочь, искуситель! Не напрасно

Бессмертьем я освящена!

…

И хоть однажды, труп бессильный,

Ты мне уступишь торжество!

В другом стихотворении великолепный некогда, а теперь разрушенный Колизей находит утешение в мысли, что хотя он и погиб, но уже много столетий стоит, не обрызганный живой человеческой кровью. Или – стихотворение “Мысль”:

Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый…

Скрой безобразье наготы Опять под мрачной ризой ночи! Поддельным блеском красоты Ты не мои обманешь очи.

Все это выражено, правда, по-детски, в неярких и подчас аляповатых стихах; однако сквозит во всем этом серьезное, вдумчивое отношение к жизни; уже и здесь перед нами не просто лишь созерцательная поэтическая натура, непосредственно и безразлично отдающаяся “всем впечатленьям бытия”, а мыслящая душа, предъявляющая к жизни свои требования и запросы.

Вот какие негодующие строки находим, например, в стихотворении “Жизнь”:

Из тихой вечери молитв и вдохновений

Разгульной оргией мы сделали тебя,[2]

И гибельно парит над нами злобы гений,

Еще в зародыше все доброе губя.

Себялюбивое, корыстное волненье

Обуревает нас, блаженства ищем мы,

А к пропасти ведет порок и заблужденье

Святою верою нетвердые умы.

Поклонники греха, мы не рабы Христовы;

Нам тяжек крест скорбей, даруемый судьбой;

Мы не умеем жить, мы сами на оковы

Меняем все дары свободы золотой.

…Искусства нам не новы:

Не сделав ничего, спешим мы отдохнуть;

Мы любим лишь себя, нам дружество – оковы,

И только для страстей открыта наша грудь.

И что же, что оне безумным нам приносят?

Презрительно смеясь над слабостью земной,

Священного огня нам искру в сердце бросят

И сами же зальют его нечистотой!

За наслажденьями, по их дороге смрадной,

Слепея, мы идем и ловим только тень;

Терзают нашу грудь, как коршун кровожадный,

Губительный порок, бездейственная лень.

И после буйного минутного безумья,

И чистый жар души, и совесть погубя,

Мы с тайным холодом неверья и раздумья

Проклятью предаем неистово тебя!

Стихи эти, правда, слишком явно навеяны страстным обвинением, которое великий поэт бросил перед тем в лицо русскому обществу (“Дума” Лермонтова появилась в том же 1839 году в январской книге “Отечественных записок”, то есть всего за полгода до цензорского разрешения сборника “Мечты и звуки”); и тем не менее нельзя отрицать, что в “Жизни” Некрасова слышится и оригинальная нота, искренний религиозный пафос; некоторые стихи не лишены и известной красоты и силы выражения. Во всяком случае, так может “подражать” далеко не всякий семнадцатилетний стихотворец…

Самую миссию поэта юный Некрасов понимает в возвышенном, почти экзальтированном смысле:

Кто духом слаб и немощен душою,

Ударов жребия могучею рукою

Бесстрашно отразить в чьем сердце силы нет,

Кто у него пощады вымоляет,

Кто перед ним колена преклоняет,

Тот не поэт!

Кто юных дней губительные страсти

Не подчинил рассудка твердой власти,

Ho, волю дав и чувствам, и страстям,

Пошел, как раб, вослед за ними сам,

Кто слезы лил в годину испытанья

И трепетал под игом тяжких бед,

И не сносил безропотно страданья,

Тот не поэт!

На Божий мир кто смотрит без восторга,

Кого сей мир в душе не вдохновлял,

Кто пред грозой разгневанного Бога

С мольбой в устах во прах не упадал,

Кто у одра страдающего брата

Не пролил слез, в ком состраданья нет,

Кто продает себя толпе за злато,

Тот не поэт!

Любви святой, высокой, благородной

Кто не носил в груди своей огня,

Кто на порок презрительный, холодный

Сменил любовь, святыни не храня;

Кто не горел в горниле вдохновений,

Кто их искал в кругу мирских сует,

С кем не беседовал в часы ночные гений —

Тот не поэт!

Не думаем, чтобы эти мысли были плодом одного только подражания романтической школе: в значительной степени это искренние юношеские мечты о высоком призвании писателя. Из другого стихотворения (“Изгнанник”) мы узнаем, что уже рано действительность грубою рукою прикоснулась к светлым мечтаниям поэта и он “очутился на земле”.

Ты осужден печать изгнанья

Носить до гроба на челе, —

сказал ему тогда таинственный голос, —

Ты осужден ценой страданья

Купить в стране очарованья

Рай, недоступный на земле!

И поэт не теряет бодрости; он даже полюбил свой крест:

Теперь отрадно мне страдать,

Полами жесткой власяницы

Несчастий пот с чела стирать!

За туманно-романтической формой как будто чуется здесь и нечто автобиографическое (печальное детство; разрыв с отцом, бросившим юношу-поэта почти нищим на мостовой большого города), как будто слышится искренняя нота горделивой уверенности в том, что, и “очутившись на земле”, он не утратил стремления к идеалу: хотя бы “ценой страданья” он придет все же в обетованную землю!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность"

Книги похожие на "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Л. Мелынин - Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность"

Отзывы читателей о книге "Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность", комментарии и мнения людей о произведении.