Петр Чаадаев - Философические письма (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Философические письма (сборник)"

Описание и краткое содержание "Философические письма (сборник)" читать бесплатно онлайн.

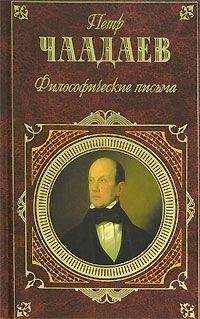

П.Я.Чаадаев (1794—1856), выдающийся русский мыслитель и публицист, при жизни опубликовал только одно свое произведение – первое письмо «Философических писем», после чего был объявлен сумасшедшим и лишен права печататься. Тем не менее Чаадаев оказал мощнейшее влияние на русскую мысль и литературу 19-го столетия. О нем писали и на него ссылались Пушкин, Герцен, Тютчев, Жуковский. Чаадаева сравнивали с Паскалем и Ларошфуко. Глубокий ум, честь и деятельная любовь к России освещают наследие П. Я. Чаадаева, оставляя его актуальным русским мыслителем и для современного читателя.

Содержание сборника:

Философические письма

Апология сумасшедшего

Отрывки и афоризмы

Письма

Статьи и заметки

Отмеченные черты искусства как существенного вспомогательного элемента в развертывании «одной мысли» Чаадаев выделял в отрывке «О зодчестве», где он находил, несмотря на разницу более чем в тридцать веков, нечто общее между египетской и готической архитектурой. Это сближение, уточнял он, «до известной степени неизбежно вытекает из той точки зрения, с которой мы с вами условились рассматривать историю человечества» и с которой «история искусства – не что иное, как символическая история человечества». Находя в пластической природе сравниваемых стилей вертикальную линию, Чаадаев подчеркивал в них «характер бесполезности или, вернее, простой монументальности». Но в этой «прекрасной бесполезности» он видел свою особую пользу. И пирамида, и собор, представлявшиеся ему «чем-то священным, небесным», служат выражением «нравственных нужд» человека, заставляют «вас поднять взор к небу». И кто знает, «может быть, наконец, светозарный луч, исходящий от вершины памятника, пронижет окружающий вас мрак и, осветив внезапно путь, вами пройденный, изгладит темный след былых ошибок и заблуждений! Вот почему стоит перед вами этот гигант»[475]. И, конечно же, в своих сравнениях Чаадаев не может не сделать вытекающий из его размышлений по любому поводу глобальный философско-исторический вывод: «Скажите, не воплощается ли здесь вся история человеческой мысли, сначала устремленной к небу в своем природном целомудрии, потом, в период своего растления (имеется в виду античность. – Б. Т.), пресмыкавшейся в прахе и, наконец, снова кинутой к небу всесильной десницей спасителя мира!.. Таким образом, египетское искусство и готическое искусство действительно стоят на обоих концах пути, пройденного человечеством, и в этом тождестве его начальной идеи с тою, которая определяет его конечные судьбы, нельзя не видеть дивный круг, объемлющий все протекшие, а может быть, и все грядущие времена».[476]

С точки зрения «одной мысли» Чаадаев осуждал античное искусство, которое, по его мнению, не укоренено в «недрах морального мира» и ведет к «хаотическому смешению всех нравственных элементов». В горизонтальной линии, лежащей в основе эллинского зодчества, он видел «огромную антитезу» готическому стилю – «привязанность к земле и ее утехам», ибо даже «прекраснейший из греческих храмов не говорит нам о небе». В одном из философических писем Чаадаев замечал, что мощная способность воображения у греков, вместо того чтобы «созерцать незримое» и предпринимать усилия для внедрения в жизнь религиозно-социальной идеи, делала «осязаемое еще более осязаемым и земное еще более земным». И античное искусство для него – «апофеоз материи», в результате которого «наше физическое существо выросло настолько же, насколько наше нравственное существо умалилось», несмотря на борьбу с данной тенденцией мудрецов наподобие Пифагора или Платона.

Приведенные эстетические размышления Чаадаева, в которых актуальное рассматривается сквозь призму вечного, социально-историческое поверяется религиозно-философским, а чисто художественные элементы безраздельно подчинены нравственным, могут служить образцом для понимания конкретного отношения Чаадаева к современным ему литературным процессам.

Чаадаев чутко реагировал на все мало-мальски заметные явления общественной и литературной жизни. И, конечно же, он не мог не осмысливать, например, нашумевшие «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, возбудившие общество не менее его собственного «телескопского» письма. По свидетельству С. П. Шевырева, в течение двух месяцев по выходе книги Гоголя «она составляла любимый, живой предмет всеобщих разговоров. В Москве не было вечерней беседы… где бы не толковали о ней, не разгорались бы жаркие споры, не читались бы из нее отрывки»[477]. Книга вышла в январе 1847 года, а уже в февральском номере петербургского журнала «Финский вестник» было сказано: «Ни одна книга, в последнее время, не возбуждала такого шумного движения в литературе и обществе, ни одна не послужила поводом к столь многочисленным и разнообразным толкам»[478]. А толки действительно были самые разные: говорили о саморекламе и тщеславии автора, о его неискренности и склонности к мистификации и даже о сумасшествии. Читатели и почитатели прежнего Гоголя, замечал Чаадаев в ходившем по рукам письме к Вяземскому от 29 апреля 1847 года, так озлоблены против него, словно не могут простить ему перехода от чисто художественного творчества к прямой нравственной проповеди и исповеди. Но ведь художник – не частный человек, ему невозможно и не должно скрывать свои самые заветные чувства, и Гоголь стал говорить о них «по вековечному обычаю писателей, питающих сознание своего значения». Не одним словом, но и душой, продолжал Чаадаев усиливать акцент зависимости творчества от сверхиндивидуальных начал, писатель «принадлежит тому народу, которому посвятил дар, свыше ему данный». И читателю следует объективно оценить, как Гоголь распорядился этим даром в своей проповеди, в которой «при слабых и даже грешных страницах есть страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной». Надо понять «необходимость оборота, происшедшего в мыслях автора», уяснить значение его попытки «сказать нам доброе и поучительное слово», определить важность его книги «в нравственном отношении».

Читая «Выбранные места…», сам Чаадаев находил в этом отношении много полезных мыслей, сходных к тому же с его собственными рассуждениями об истории, искусстве и даже о конкретных литературных произведениях. Так, и Чаадаев, и Гоголь почти одинаковыми словами передают свое впечатление от простоты пушкинской прозы. «Сравнительно с „Капитанскою дочкою“, – замечал последний, – все наши романы и повести кажутся приторною размазнею. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственною и карикатурною»[479]. Близка Чаадаеву и мысль Гоголя о ненужности «чистого» художества, о связи искусства с социальными запросами и с идеалом: "…нельзя служить и самому искусству, как ни прекрасно это служение, не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин или кто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь – ни своеобразием ума своего, ни картинною личностью характера, ни гордостью движений своих… высшим воспитанием должен воспитаться теперь поэт»[480]. Несомненно, за свои мог бы счесть Чаадаев и размышления Гоголя о соотношении «обиходной» и религиозно-философски осмысленной истории: «Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои – гниль: они сделаны без бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва – только закрытая книга. Без бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие»[481]. И не Чаадаева ли в числе прочих имел в виду Гоголь, когда с удовлетворением отмечал перемену в «современной близорукости». «Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидать ее глубокий смысл и сильнейшее значение: движение, вообще показывающее большой шаг общества вперед»[482]. И не к автору ли первого философического письма относился упрек автора «Выбранных мест…», показывающего изъяны «большого шага» общего философического взгляда на историю: "…от этого произошла торопливость делать выводы и заключения из двух-трех фактов обо всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены».[483]

Чаадаев, как известно, стремился, словно предугадывая упрек Гоголя, преодолеть односторонность торопливых выводов о прошлом и будущем своей страны. Но ему, как и Гоголю, чужда противоположная крайность, когда некоторые из славянофилов в свою очередь не взвешивали и не соотносили все стороны, не видели сравнительно с Европой никаких противоречий на историческом пути России. «Многие у нас, – писал Гоголь, – уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: „Смотрите, немцы: мы лучше вас!“ Это хвастовство – губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь»[484]. Гоголь призывал вскрывать и трезвым пониманием уничтожать национальные недостатки, но одновременно и помнить об изначальных чертах в «коренной природе нашей, нами позабытой», которые способствуют просветлению всего духовного состава человека и «побратанию людей». С этим призывом наверняка был согласен и Чаадаев, видевший, как уже говорилось, залог высокой судьбы России в душевно-духовных свойствах «коренной природы нашей» и находивший несоответствие между «гордым патриотизмом» и «заветами старины разумной», «всеми нашими вековыми понятиями и привычками».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Философические письма (сборник)"

Книги похожие на "Философические письма (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Чаадаев - Философические письма (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Философические письма (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.