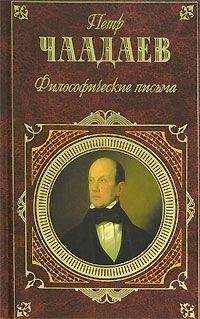

Петр Чаадаев - Философические письма (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Философические письма (сборник)"

Описание и краткое содержание "Философические письма (сборник)" читать бесплатно онлайн.

П.Я.Чаадаев (1794—1856), выдающийся русский мыслитель и публицист, при жизни опубликовал только одно свое произведение – первое письмо «Философических писем», после чего был объявлен сумасшедшим и лишен права печататься. Тем не менее Чаадаев оказал мощнейшее влияние на русскую мысль и литературу 19-го столетия. О нем писали и на него ссылались Пушкин, Герцен, Тютчев, Жуковский. Чаадаева сравнивали с Паскалем и Ларошфуко. Глубокий ум, честь и деятельная любовь к России освещают наследие П. Я. Чаадаева, оставляя его актуальным русским мыслителем и для современного читателя.

Содержание сборника:

Философические письма

Апология сумасшедшего

Отрывки и афоризмы

Письма

Статьи и заметки

Здесь следует сказать несколько слов о религиозном аспекте чаадаевской мысли. Он называл себя христианским философом, что, по мнению советских исследователей, является точной самооценкой. «Верная оценка Чаадаева, – замечает М.М. Григорьян, – пожалуй, дана самим же Чаадаевым: он „христианский философ“»[412]. Такого же мнения придерживается и З.В. Смирнова: «Чаадаев действительно был „христианским философом“[413]. Игнорирование христианского начала ведет к существенному искажению своеобразия всего творчества Чаадаева, о чем напоминает Л. Филиппов: „До сих пор нет-нет да и встретится еще такое мнение: мировоззрение того или иного писателя, общественного деятеля, мыслителя, связанного в своем творчестве с религиозной традицией, содержательно до тех пор, пока оно не касается религии. Однако опыт исторической науки показывает (а изучение взглядов Чаадаева лишний раз подтверждает), что без исследования всего комплекса идей данного мыслителя, в том числе и религиозных, невозможен“[414] подлинно научный подход к явлениям культуры.

Следует подчеркнуть нетрадиционность „христианской философии“ Чаадаева, которую он проповедовал с „подвижной кафедры“ в московских салонах. В ней не говорится ничего ни о греховности человека, ни о спасении его души, ни о церковных таинствах, ни о чем-либо подобном. Чаадаев делал умозрительную „вытяжку“ из библейской мистериальной конкретности и представлял христианство как универсальную силу, способствующую, с одной стороны, становлению исторического процесса и санкционирующую, с другой стороны, его благостное завершение как царство божие на земле.

Это представление лежит в основе всех его размышлений. Чаадаев, по его собственным словам, был поглощен „одной мыслью“, называемой им в письме 1832 года к Шеллингу „великой мыслью о слиянии философии с религией“. „С первой же минуты, как я начал философствовать, эта мысль встала передо мной, как светоч и цель всей моей умственной работы. Весь интерес моего существования, вся любознательность моего разума были поглощены этой единственной мыслью; и по мере того, как я подвигался в моем размышлении, я убеждался, что в ней лежит и главный интерес человечества“.[415]

Многие страницы философических писем, трактующие о параллелизме материального и духовного миров, о закономерностях мирового развития, о путях и средствах познания природы и общества, о пространстве, времени, движении, подчинены одной цели – доказательству наличия „первотолчка“, „божественного откровения“, „вмешательства божьего промысла“ в бытие природы и духа, доказательству главной идеи: „в человеческом духе нет никакой иной истины, кроме той, которую своей рукой вложил в него бог, когда извлекал его из небытия“.[416]

Но подобные доказательства необходимы Чаадаеву не сами по себе, а для обоснования неразрывной целостности „земли“ и „неба“, бездна между которыми заполнена божественным откровением, самим фактом сотворения мира, а затем и воплощением бога в человеке. Эта целостность предполагает закругленность мировой жизни, единство ее начала и конца. „Пора сознать, что человеческий разум не ограничен той силой, которую он черпает в узком настоящем, что в нем есть и другая сила, которая, сочетая в одну мысль и времена протекшие и времена обетованные, образует его подлинную сущность и возносит его в истинную сферу его деятельности“[417]. По мнению Чаадаева, настоящая, соединенная с религией философия истории должна „пролить на всю беспредельную область человеческих воспоминаний свет, который должен быть для нас как бы зарею грядущего дня“[418]. Свет этот показывает, что первоначальное слово божие, вложившее в человека представление о добре и зле, о справедливости и истине, и определило движение человечества по тому „огромному кругу“, на протяжении которого первоначальное воздействие выливается в „некое провидение“, ведущее нас к „возвещенным временам“, то есть к „осуществленному нравственному закону“. По логике Чаадаева, только признав божественное откровение в начале мировой жизни и его „покровительство“ в ее процессе, можно обосновать царство божие в ее конце, поступательное движение социального прогресса на протяжении всего исторического пути.

Таким образом, наряду и в органической связи со слиянием философии с религией на монопольное право „одной мысли“ в рассуждениях Чаадаева претендует еще и то, что он называл „моей страстью к прогрессу человеческого разума“, „предчувствием нового мира“, „верой в будущее счастье человечества“. М. Бакунин в одном из писем упоминал о своей „длительной беседе с г. Чаадаевым о прогрессе человеческого рода“, сообщая, что тот „воображает себя руководителем и знаменосцем“ сего прогресса, конечной целью которого является установление „совершенного строя на земле“. Этот совершенный строй, „высший синтез“ представлялся ему в самом общем виде как „полное обновление нашей природы в данных условиях“ – окончательное преодоление всякого индивидуализма и обособленности людей друг от друга („уничтожение своего личного бытия и замена его бытием вполне социальным“) и от всего сущего („предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природой всего мира“).

Хотя обретение „утраченного рая“ („вечно единого пребывания“), абсолютного единства социально-метафизической гармонии и обусловлено самостоятельным творчеством человека, оно возможно лишь, как считал Чаадаев, при прямом и постоянном воздействии „христианской истины“, которая через непрерывное взаимодействие сознаний разных поколений образует канву социально-исторического развития, основу „всемирно-исторической традиции“, способствующей „воспитанию человеческого рода“ и поступательному, объективно целенаправленному прогрессу общества. Именно эта истина и является, как он полагал, действительным источником по-настоящему абсолютного прогресса. Подлинный ее дух, по мнению Чаадаева, проявился в католичестве, где „развилась и формулировалась социальная идея христианства“, определившая ту сферу, „в которой живут европейцы и в которой одной под влиянием религии человеческий род может исполнить свое конечное предназначение“, то есть установление „земного царства“.

Итак, религиозно-философское и социально-прогрессистское начала, эти два ответвления „одной мысли“ сливаются у Чаадаева через католичество, в котором им как раз подчеркнуто двуединство религиозно-социального принципа, в органическое целое, в действительно подлинную „одну мысль“. „Точка зрения, с которой я рассматриваю свой предмет, – писал он в 1835 году князю Вяземскому, – мне кажется оригинальной, и, на мой взгляд, она способна внести некоторую ясность в мир философский, а пожалуй, и в мир социальный, так как оба эти мира в наше время, если только я грубо не ошибаюсь, составляют один общий мир“.[419]

В католичестве Чаадаева и привлекало прежде всего соединение религии с политикой, наукой, общественными преобразованиями, другими словами – „вдвинутость“ в историю. Герцен отметил в своем „Дневнике“: "…в нем (Чаадаеве. – В.Т.) как-то благородно воплотилась разумная сторона католицизма. Он в ней нашел примирение и ответ, и притом не путем мистики и пиетизма, а социально-политическим воззрением»[420]. Плеханов, словно перекликаясь с Герценом, замечал по этому поводу, что «общественный интерес выступает на передний план даже в религиозных рассуждениях Чаадаева»[421]. По мнению последнего, «святой дух был всегда духом века», что прочно усвоила римская церковь, возложив на себя «обязанность непрестанно приспособляться к духу времен». Говоря в письме к Пушкину о скором пришествии человека, который должен принести «истину времени», Чаадаев подчеркивал связь католичества с временной насущностью и вместе с тем с перспективностью исторических нужд: «Быть может, на первых порах это будет нечто, подобное той политической религии, которую в настоящее время проповедует С-Симон в Париже, или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем. Почему бы и не так? Не все ли равно, так или иначе будет пущено в ход движение, имеющее завершить судьбы рода человеческого?»[422]

Политико-исторический аспект чаадаевского толкования католицизма тесно связан с активным общественно-преобразовательным началом в римской церкви. Он характеризовал католицизм как «религию вещей», а не как «религию форм» и «религию богословов и народов». «Начало католичества, – убеждал он А. Тургенева, – есть начало деятельное, начало социальное прежде всего»[423]. Католичество, по мнению Чаадаева, «восприняло царство божие не только как идею, но еще и как факт», и в нем «все действительно способствует установлению совершенного строя на земле».

Способствует этому, как считал Чаадаев, и теократическая мощь католической церкви, позволяющая ей соперничать с государством и силой внедрять в социальную жизнь «высокие евангельские учения» для искомого единства и благоденствия христианского общества. Его не смущало, что для достижения поставленных целей были использованы противоположные им средства – религиозные войны, костры инквизиции и т. п.: "…мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины целый мир идей, которых мы даже представить себе не можем…»[424]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Философические письма (сборник)"

Книги похожие на "Философические письма (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Чаадаев - Философические письма (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Философические письма (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.