В. Мауль - Русский бунт

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

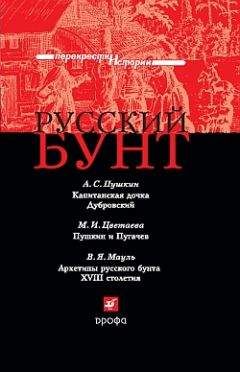

Описание книги "Русский бунт"

Описание и краткое содержание "Русский бунт" читать бесплатно онлайн.

Эта книга объединяет произведения А. С. Пушкина и М. И. Цветаевой, представителей Золотого и Серебряного века русской литературы. Но здесь они выступают как историки, ни на секунду не переставая быть теми, кем были, – величайшими поэтами. Отсюда – синтез науки и искусства, историческая достоверность и яркость повествования. В центре внимания такой феномен отечественной истории, как бунт. Каковы его глубинные истоки? Почему важно осмыслить русский бунт, опираясь на характер и ценности эпохи, его породившей? Так ли уж он бессмыслен? Возможен ли русский бунт сегодня? На эти и многие другие вопросы поможет ответить очерк В. Я. Мауля, основанный на многочисленных документах и исследованиях.

Для широкого круга читателей.

Принесение присяги превращало людей в «верноподданных рабов его императорского величества» безотносительно к их социальной принадлежности. К участию в этом ритуале привлекались в обязательном порядке все вступавшие в повстанческое войско. Каждый должен был произнести: «Я... обещаюсь и кленуся всемогущим Богом пред святым его Евангелием в том, что хощу и должен всепресветлейшему державнейшему великому государю императору Петру Федоровичу служить и во всем повиноватца, не щадя живота своего до последней капли крови, в чем да поможет мне Господь Бог всемогущий» [60; 120]. Присяге придавали большое значение. Кто «моей присяге не верит, тот злодей», – считал Пугачев, и тем надлежит, как и неприятелям, «головы рубить и пажить разделить» [33; 38].

Такое внимание к присяганию на верность, конечно же, не было случайным, а свидетельствовало о внутренней убежденности Пугачева и его соратников в правоте своего дела, к тому же позволяло достаточно четко и резко провести размежевание между «своими» и «чужими».

Поведение Пугачева-Петра III, на протяжении долгого времени близкое к эталонному, позволяло однозначно отождествлять его в качестве названого императора. Слияние в массовом восприятии идеализированного образа «императора Петра III» с харизматической личностью Пугачева обеспечило «легитимность» всех актов русского бунта. Посредством единства имени-образа Петра III, наиболее удачно воплощенного Пугачевым, происходило его закрепление в общественной культурно-языковой памяти русского народа.

Возможны и другие интеллектуальные проекции данной ситуации. Ученые отмечают: «Житейские и сакральные биографии, вступив во взаимодействие, произвели особую сюжетную формацию – неокончательную смерть...» Так, Разин в социальном сознании масс «заключался в гору, уходил, исчезал, об его близящемся возвращении предупреждали сынки», он возвращался под именем Пугачева, возобновляя очищение земли, расправу и суд. Христос уходил, умирал и возвращался под разными именами [74; 196].

Подобная народная реакция характерна и для времени после казни Пугачева. Убедительным свидетельством могут служить, например, материалы следствия о побеге бывших пугачевцев на Алтае в сентябре 1775 года: «Побудительным мотивом к организации побега... явился слух о том, что в Москве казнили кого-то из яицких казаков, а Пугачев-Петр III жив, одна партия его войска стоит под Оренбургом, куда и собирались идти в случае успеха участники побега» [37; 214]. Еще и в 1786 году в народе ходили слухи о том, что император Петр Федорович жив и скрывается в Сибири, в Тобольской губернии, о чем командир Сибирского корпуса генерал-майор Огарев с тревогой отписывал в Санкт-Петербург [75; 183].

Однако с течением времени образ этот принял ярко выраженный фольклорный характер, ушел в область легенд и преданий, становился все более иллюзорным. Не последней причиной тому была мощная, так сказать, PR-компания, предпринятая правящими кругами. Подавив бунт, правительство было заинтересовано в снижении самооценки и унижении Пугачева не только в его собственных глазах, но и во мнении других людей. Для искоренения народной памяти о великом бунте и его выдающемся вожде – народном царе-батюшке «Петре III» – его имя было предано анафеме и забвению. Грозному Имени противопоставлялась Безымянность, имевшая культурную обусловленность. На языке традиционной культуры это был сильный ход.

Но простое умолчание посчитали недостаточным. Последовала серия символических переименований. Например, родина Пугачева – Зимовейская станица была переименована в Потемкинскую, река Яик – в Урал, Яицкий городок стал Уральском, а Яицкое казачество соответственно Уральским. Таким образом правительство пыталось перекодировать информацию с одного культурного кода на другой, что является «одной из основных структурных закономерностей символического языка культуры» [8; 36].

К аналогичным средствам культурного перекодирования в ходе бунта прибегали и сами пугачевцы. Следовательно, смысл символических переименований, предпринятых властью, был вполне понятен сознанию тогдашнего простеца.

Идеологическому «изгнанию» была подвергнута также и память о Петре III. Усилиями своего окружения и собственными стараниями Екатерине II удалось деформировать сложившийся в массовом сознании идеальный образ покойного императора, который отныне на многие десятилетия стал изображаться в качестве самодура. Однако проделать то же самое с именем Пугачева не удалось. Память народа, надолго очарованная самозванческой харизмой, не позволила исключить его из своего культурного наследия. Он навсегда вошел в отечественную историю, и вычеркнуть его из нее можно только вместе с самой историей.

Пугачевский бунт в смеховом зазеркалье народной культуры

Необходимо обозначить возможные связи русского бунта с традиционной культурой, имея в виду прежде всего ее смеховой аспект. Представляя природу смеховой «оболочки» русского бунта, обратим внимание на основные положения теории смеха. Исходной посылкой наших рассуждений является понимание того, что в традиционном обществе «“смеховые” элементы совершенно не обязательно должны... восприниматься как смешные, поскольку смех на глубинном уровне связан со смертью и миром мертвых, миром хаоса» [140; 257].

В литературе недвусмысленно отмечалось, что «сущность смеха – в усмотрении, обнаружении смеющимся в том, над чем он смеется, некоторой доли негативности, известной “меры зла”. Смех есть отклик на какую-либо “отрицательную ценность”. Сталкиваясь с тем или иным “злом”, будучи внутренне готовым преодолеть его или свой страх перед ним, человек смеется» [47; 342 – 343].

Поэтому смех агрессивен. Ведь это еще и грозное оружие. Высмеять – значит опровергнуть, представить ценности суетного и вещного мира господ антиценностями. При этом высмеиванию «подвергаются самые “лучшие” объекты – мир богатства, сытости, благочестия, знатности» [56; 358]. «Смеясь, человек “выливал” чувство страха по отношению к реальному правителю. Смех давал возможность выплеснуть агрессивные импульсы по отношению к нему. “Направив” таким образом в определенное русло чувства страха и агрессии, испытываемые к власти, человек эмоционально был готов примириться с ней» [67; 142].

Царь Иоанн Грозный. Гравюра резцом Н. И. Уткина (1832).

В последнем рассуждении, как видим, подчеркивается терапевтическая природа смеха. Однако так было не всегда. В некоторых случаях, например в ситуации социокультурного кризиса, привычная психотерапия не срабатывала. Тогда смех из средства снятия напряженности «превращался в психосоциальный катализатор разрыва уз с традиционным авторитетом, обеспечивая ощущение того, что зло в лице последнего преодолимо и не так уж страшно» [67; 144].

Все эти заявленные наукой концептуальные установки выглядят вполне резонными. Однако допустимо ли, опираясь на них, ставить вопрос о связи русского бунта со смеховой культурой, тем более что этот тезис вызывает серьезные возражения в ученом мире («каким уж карнавалом мог быть всероссийский бунт?!» [64; 320]).

Сомнения эти достаточно обоснованы, прежде всего неожиданностью проблематики. И тем не менее думается, что вопрос о «смеховом зеркале» русского бунта вполне правомерен.

С момента своего воцарения Екатерина II воспринималась социальными низами в качестве самозванки на троне. С генеалогической, процедурной и символической точки зрения такая оценка была абсолютно верной. В этом смысле «права» императрицы и способ занятия ею престола выглядели еще менее «законными», чем, скажем, в истории Лжедмитрия I. Иначе говоря, самозванческая интрига заговорщиков, организовавших дворцовый переворот 1762 года, увенчалась победой. Однако этот успех, несмотря на пышные формы коронационных торжеств и активную пропагандистскую компанию, не мог подтвердить законность прав Екатерины в массовом сознании, подобно тому, как Лжедмитрий, заняв царский престол, не перестал быть самозванцем. Но самозванцам, с точки зрения традиционной ментальности, свойственно стремление перестраивать «божий мир» на сатанинский лад. Поэтому с первых дней царствования императрицы простонародье ожидало от проводимой ею политики «минус-поведения», оно заранее было готово видеть в ее правлении отрицательный смысл. «Верхнему» самозванчеству был резон противопоставить самозванчество «нижнее». Поиск культурной идентичности воплотился в образе традиционного царя – благочестивого, справедливого и законного, каким, например, в идеализированном представлении народа был Иван Грозный. В своем апогее этот поиск увенчался обретением «истинного» государя Пугачева-Петра III.

Таким образом, на социокультурном фоне переходной эпохи сопрягались типы самозванчества, восходящие к элитарному и народному пониманию монархизма. Но эти два среза культуры функционировали «не изолированно друг от друга, а находились в постоянном взаимодействии», и эпоха «накладывала на характер и содержание такого взаимодействия свой отпечаток». «До сих пор выражение “наивный монархизм” почему-то принято сопрягать с народной культурой и более того – только с ней одной. Но разве не столь же наивной была вера подавляющего большинства европейских просветителей XVIII века в “просвещенного монарха”, который с вершины властной пирамиды мудрым законодательством установит царство разума и всеобщего благоденствия? И чем такое “царство” отличалось от “свободной вольности”, за которую ратовали самозванцы?» [65; 33 – 34].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русский бунт"

Книги похожие на "Русский бунт" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "В. Мауль - Русский бунт"

Отзывы читателей о книге "Русский бунт", комментарии и мнения людей о произведении.