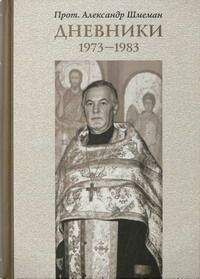

Александр Шмеман - ДНЕВНИКИ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ДНЕВНИКИ"

Описание и краткое содержание "ДНЕВНИКИ" читать бесплатно онлайн.

осемь тетрадей дневников одного из самых значительных деятелей Церкви XX столетия, проповедника и богослова протоиерея Александра Шмемана (1921-1983) – не «простая регистрация событий последних десяти лет его жизни», но возможность «оставаться хоть на краткое время наедине с самим собой», «не раствориться без остатка в суете». Все явления повседневности, многочисленные впечатления, собственная жизнь, литература и политика соотносятся о. Александром с высшими ценностями, подвергаются религиозному осмыслению. Разносторонность интересов о. Александра, глубина и тонкость суждений делают его «Дневники» интересными самым разным кругам читателей.

Пятница, 22 февраля 1974

Дождь. Порывы ветра. В доме – все дети Тома и Ани. Чувство покоя и счастья. Вчера все "после-обеда" – на заседании Митрополичьего Совета. Как хорош и светел человек, когда он "не ищет своего…".

Суббота, 23 февраля 1974

Вчера письмо от Никиты, на бумаге Hotel International Zurich. Переписываю его:

"…Всего несколько слов, чтобы поделиться с Вами первым (после жены, по телефону) той фантастикой, которую сейчас переживаю в трехдневном общении с А[лександром].И[саевичем]. после стольких лет тайного сотрудничества и засекреченной переписки, настолько, что он продолжает называть меня прежним, подпольным именем. Впечатление, как Вы можете себе представить, ошеломляющее. Он – как огонь, в вечной мысли, внимании, устремлении при невероятной доброте, ласковости и простоте. Не было у меня встречи в жизни более простой, чем с ним… (он сначала мне позвонил, и телефон меня смутил: я как-то не мог склеить голос, образ и книги). Много говорил о Вас, он уже слышал Вашу радиопередачу о Гулаге и выделил пункт, где Вы говорите о "художественном исследовании". Вообще сказал: "Удивительно, выросли врозь, а вот как мы с о.А. и Вами единомышленники". А прощаясь: "О.Александр – он мне родной…" … Бодр он удивительно, не унывает и не собирается унывать. Страны еще не выбрал: колеблется между Швейцарией и Норвегией (других вариантов и не обсуждает). То, что Вы мне писали в прошлом письме, совершенно подтверждается. Такого человека в русской литературе не было, он и не Пушкин (нет и не может быть той надмирной гармонии), он и не Достоевский (нет той философски-космической глубины в подвалы человека и вверх ко Христу), он Солженицын – нечто новое и огромное, призванное произвести какой-то всемирный катарсис очищения истории и человеческого сознания от всевозможных миазмов. Видите, как и Вы, я помешался, и будем же и вперед с Вами двумя такими сумасшедшими… P.S. Ум невероятный: он все заранее понимает, даже то, что ему еще не сказали. В некотором роде он визионер…"

Понедельник, 25 февраля 1974

"Чистый понедельник". Великий Пост. В субботу и вчера – в приходе в Endicott, N.Y. Неожиданно радостное впечатление – и от людей, и от службы. Это – после недель "бунта" (внутреннего) против Церкви, такое ясное указание: не бунтуй, куда от нее уйти, она плоть и кровь твоя, ты с нею "обвенчан" священством.

Вечером вечерня и обряд прощения в семинарии.

Вторник, 26 февраля 1974

Читаю "За рубежом" Н.М. Зернова: второй – зарубежный – том истории зерновской семьи. В общем, хорошая и полезная книга, своей широтой, доброжелательностью, культурностью. Вклад несомненный в историю эмиграции. О первых годах Движения, Института. Снова поражает сила мракобесия, все это отрицавшего и поносившего – что продолжается и до сего дня. И вдруг – удар в сердце – на ранней, белградской фотографии – милый о. Киприан [Керн], еще студентом. Ощутил, как я его любил, сколько он значил в моей жизни. И укол, и совесть – как легко забываешь, как легко целые пласты выпадают из памяти… Думал о спорах тех лет: "Церковь" или "культура". Личное благочестие, духовный уют – или "ответственность". Русская тема в Православии 20-го века, видимо, не случайная, а очень глубокая, – о ней, в сущности, и Солженицын. Этот кризис обойти Православие не может, это вопрос о веках совершенно отрешенной церковности, о духовном крахе сначала Византии, а потом – России. Но как силен образ этого отрешенного Православия, какое сильное алиби он делает людям, как легко и "благочестиво" – гарантируя чистую совесть – дает он православным "право", в конце концов, мириться со всяким злом, просто не замечать его или же бороться совершенно неверной борьбой, впадать в чистейшее манихейство. Слишком сильна прививка "благочестия", слишком, по-видимому, прекрасно оно в качестве "опиума для народа". И получается удивительная, по своему противоречию Евангелию, двойственность: благочестие и жизнь. К этой последней благочестие не имеет никакого отношения. В благочестии – логика благочестия, а в жизни – логика зла: вот к чему все это неизбежно приводит. Самое же, конечно, удивительное и трагическое во всем этом – это то, что на деле, в глубине, в истоках своих "благочестие" – это именно о жизни и для жизни, что для того, чтобы стать манихейским, оно должно восприниматься сознанием иначе, вопреки тому, свидетельством о чем, призывом к чему оно является. Люди не понимают, какая глубокая "псевдоморфоза" определяет собой историческое Православие. Не понимают глубочайшей "еретичности" своего восприятия и переживания "православия". Православие с маленькой буквы не дает им увидеть, услышать подлинное Православие. Это тема русской литературы, но, за исключением единиц, Православная Церковь ее не услышала. Услышит ли?

Среда, 27 февраля 1974

Вчера – очередная операция десен и, после того, весь день сильная боль. Лежал, читал Зерновых. Несмотря на некоторую расхлябанность тона, на некое излишнее самолюбование – это, в сущности, хорошая и мужественная книга. Трагедия эмиграции. Останется от нее только то, что совершила она в культурном плане. В книге Зерновых особый привкус – "интеллигентского возвращения в Церковь": повышенный интерес к "духовникам", "старцам", послушницам с удивительными глазами, знамениям и т.д. "Движенщина", которой я почти уже не застал в РСХД. Что ни собрание, что ни съезд, что ни

встреча – все "решающий опыт". Очевидно, что на этой экзальтации долго не прожить. А вместе с тем мужественность Н.М. в отстаивании – среди мракобесия и узости – экуменизма. Еще более удивительное мужество С.М. в защите русских, травимых после войны. Все это вызывает глубокое уважение, даже восхищение. Понятно тоже и то, что им хотелось запечатлеть аромат их, по-видимому, необычайно дружной семьи, ее радость. Только для этого нужен большой художник, а то – ненужная сладость и сентиментальность. Здесь, как это ни странно, экзамен лучше всех выдерживает наименее замечательный, наиболее прозаический из них всех – В.М., доктор. Книга погрузила меня в мою "родину" – эмиграцию тридцатых годов, в ее совсем особенную, ни на что не похожую атмосферу.

Булгаков, Зеньковский, Карташев. Запада, в сущности, они не знали и не понимали, знали западную (преимущественно немецкую) науку и философию. Отсюда все-таки несомненная ограниченность их творчества, их вклада. Пушкин и Тургенев – гораздо более всемирны, чем они. Зернов прав – русская церковная элита, в отличие от греков, сербов и т.п., всегда сознавала вселенскость Православия. А вместе с тем жила все же в "византийской" и "русской" перспективе, с вечным оборотом на русскую "особенную стать". В том-то и все дело, однако, что ни Византия, ни Россия сами по себе не "всемирны". Пушкин "всемирен" потому, что все его творчество – до "историософского" соблазна и падения русского сознания. Всякий оборот на себя, всякая попытка a priori отождествить "свое" с вселенским и всемирным сразу же ограничивает, а на глубине ведет и к духовному заболеванию. Все то же вечное правило: "не сотвори себе кумира.

Вчера в церкви за утреней пели целиком вторую часть канона [Андрея Критского]. И еще раз поразил контраст между этой божественно-грандиозной поэзией, где гремит, сокрушает, действует, царствует, спасает Бог, и вкрапленными в нее византийскими тропарями с их платонической сосредоточенностью на "душе моя", с полным нечувствием истории как Божественного "театра". Там грех – не видеть во всем и всюду Бога. Здесь – "нечистота". Там – измена, здесь – "осквернение" помыслами. Там в каждой строчке – весь мир, все творение, здесь – одинокая душа. Два мира, две тональности. Но православные слышат и любят в основном вторую.

Четверг, 28 февраля 1974

Вчера – первая Преждеосвященная. До этого – полтора часа исповедей! Все то же впечатление: сужение "благочестием" человеческого сознания и отсюда – исповедание не грехов, а каких-то, в сущности, не заслуживающих внимания "трудностей". Мой вечный призыв – живите "выше", "шире", "глубже" – в этой перспективе не звучит. Утром вчера как раз лекция о грехе ("реконструкция" таинства покаяния). Его настоящие "измерения" – теоцентрическое, экклезиологическое, эсхатологическое. Но как все это далеко от привычной установки, приводящей к серому копанию в себе. Сколько в Церкви попросту ненужного , но занимающего всю сцену. И как мало воздуха, тишины, света… Сегодня за лекцией толковал изумительный Апостол на Верб-

ное Воскресенье, Флп.4:4-9 ["Радуйтесь всегда в Господе, и паки реку – радуйтесь…"]. Какой это призыв! И как мало звучит он в "историческом" Православии.

"Чтоб полной грудью мы вздохнули

О луговине той, где время не бежит…"1

Где это – в церкви?

Залитые солнцем, предвесенние, сияющие дни.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ДНЕВНИКИ"

Книги похожие на "ДНЕВНИКИ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Шмеман - ДНЕВНИКИ"

Отзывы читателей о книге "ДНЕВНИКИ", комментарии и мнения людей о произведении.