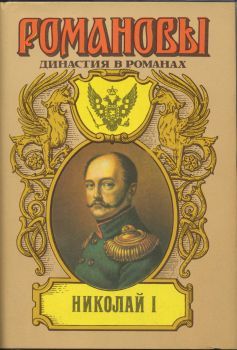

А. Сахаров (редактор) - Николай I

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай I"

Описание и краткое содержание "Николай I" читать бесплатно онлайн.

Царствование императора Николая Павловича современники оценивали по-разному. Для одних это была блестящая эпоха русских побед на поле брани (Кавказ, усмирение Польши и Венгрии), идиллии «дворянских гнёзд». Для других – время «позорного рабства», «жестокой тирании», закономерно завершившееся поражением в Крымской войне. Так или иначе, это был сложный период русской истории, звучащий в нас не только эхом «кандального звона», но и отголосками «золотого века» нашей литературы. Оттуда же остались нам в наследство нестихающие споры западников и славянофилов… Там, в недрах этой «оцепеневшей» николаевской России, зазвучали гудки первых паровозов, там выходила на путь осуществления идея «крестьянского освобождения». Там рождалась новая Россия.

В книгу вошли произведения:

Д. С. Мережковский, «ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ»

К. А. Большаков, «ЦАРЬ И ПОРУЧИК»

Р. Б. Гуль, «СКИФ В ЕВРОПЕ»

В. А. Соснора, «НИКОЛАЙ».

– Даже чтоб поклониться мёртвому Пушкину, нужна жандармская протекция.

Оба сделали вид, что не слышат.

Пробираясь в толпе, Владимир Петрович по обыкновению искательно поспешил закрепить новое знакомство.

– Чрезвычайно рад, Владимир Сергеевич, – разливался он, – что хотя, можно сказать, и при таких печальных обстоятельствах, но заключилось такое приятное для меня знакомство.

– А я действительно намереваюсь сделать его вам приятным, – улыбнулся Глинка. – Вот здесь у меня, – он хлопнул себя по карману, – лежат поистине прелестные стихи, и как раз к памяти, которую мы только что с вами почтили, относящиеся. Стихи не мои, не подумайте, что хвастаюсь.

– А чьи же-с?

– Их, говорят, написал только вчера один лейб-гусар, по фамилии Лермонтов, а сейчас они уже по всему городу в списках ходят! Хотите, прочту?

– Как же, как же-с. Буду покорнейше просить вас, как о величайшем одолжении. Поэт как будто действительно обещающий. Поэмку его «Гаджи Абрек» в «Библиотеке для чтения» читал-с. Прекрасный поэт, многие даже называют его будущим преемником славы покойного Александра Сергеевича. Да только как же читать-то на морозе? Давайте пройдём к Вольфу в кондитерскую – тут два шага, – велим дать нам по стакану кофе и займёмся этими стихами.

– Ловко ли будет, – нерешительно заметил Глинка, – читать их в публичном месте?

– А почему?

– Да, знаете ли, в них мысли несколько смелые высказываются. Их мне и получить-то удалось по большой доверительности.

У Бурнашёва от этих слов даже глаза заблестели.

– Владимир Сергеевич, миленький, ради Бога, прочтите? Там ничего. Мы в уголке где-нибудь устроимся. А я тотчас же и спишу их. Прошу вас.

В кондитерской было шумно и многолюдно, какой-то потёртого вида майор уже декламировал, напыщенно и завывая, стихи, посвящённые Пушкину.

Глинка достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, низко наклонился над столом и густым и низким басом сказал:

– Эпиграф из жандровского перевода «Венцеслава»:

Отмщенье, государь, отмщенье!

Только, чур, условие: спишете ли вы их, наизусть ли заучите, но я тут должен остаться ни при чём, мне самому их доверили под величайшим секретом.

– Да что вы, Владимир Сергеевич, за кого вы меня принимаете! Вы-то их сами откуда добыли?

– Совершенно случайно обнаружил их у одного моего бывшего однополчанина, тоже харьковского улана, ну и попросил дать списать. А откуда он их добыл, Бог его знает, – пояснил Глинка.

Chapter 1

VI

По городу ходили смутные, противоречивые толки:

– Почему такая таинственность? Чего боятся? Да что же, и в могилу проводить его нельзя будет? Чем, чем заслужил он такую участь?!

Проводить его действительно оказалось нельзя. В воскресенье тридцать первого января, в полночь, тело Пушкина перенесли в Конюшенную церковь. Ещё задолго до этого времени жандармы очистили Мойку от публики, оцепили весь путь от дома до самой церкви.

Над пустынной улицей была чёрная, низко спустившаяся тьма. Фонари салили на снегу тусклые, жёлтые пятна. Сквозь строй их редких рядов, сквозь строй застывших вдоль тротуаров конных фигур прогонял ветер белые, словно гнувшиеся от невидимых ударов, призраки-тени. Неистовый с отчаяния, что не смог раскутать из облаков луну, припадал он к земле, сдувал с неё снежную пыль, призраками гнал столбы её вдоль улиц.

В подъезде дома Волконской широко и разом распахнулись двери, выплёскивая на мостовую жёлтый и жидкий свет. В полосе его качнулись, стронулись с места два конных стража, стывших до того как изваяния. В дверях, тяжело качаясь на руках, показался гроб. На минуту он, поднятый на плечи, чёрный и огромный, заступил собою освещённую полосу тротуара. Потом гроб качнуло ещё раз: шедшие впереди ступили на мостовую. Как по каналу, по вылившейся из дверей светлой полосе проплыл он во тьму. В подъезде пропустили немногочисленных провожатых и захлопнули двери. Опять улицу заступила тьма. Во тьме, навстречу засекаемым насмерть снежным призракам, сжатая кольцом из конных жандармов, медленно двигалась по улице процессия. Ветер дул в лицо, полами шинелей вязал шаги идущим. Люди горбились под жестокими порывами ветра, порой останавливались совсем; гроб на какие-то минуты оставался неподвижным. Одинокий гроб, одинокая горсточка людей в кольце конных, тяжело плывущих фигур. Проводить Пушкина разрешено было только немногим, самым близким друзьям покойного.

За пределами жандармского оцепления были люди, может быть, много людей, но тьма скрывала их от глаз, ветер от слуха; тем, кто шёл за гробом, казалось, что идут только они, только они одни ещё живы в мёртвом и пустынном городе, что Пушкина, их Пушкина, хоронить, чтить, помнить уже некому. Над городом выла вьюга. Казалось, со всей России: с мёртвых полей, с погребённых в снегах деревень и усадеб, с городов, в эти часы переставших жить, отошедших в небытие, – сметал ветер заунывный вой глухих и пустынных просторов; было мёртво и жутко в опустевшем, безлюдном городе.

Когда процессия подходила к церкви, к вою метели примешались человеческие голоса. Где-то, должно быть, совсем близко, был смятый, разорванный, раскиданный ею ропот человеческого многолюдства.

Маленький, с порывистыми движениями человек, шедший за гробом, судорожно метнулся в сторону соседа.

– Вы слышите?

Сосед, захлёбываясь рыданиями, – маленькому человечку показалось, что это ветер срывал его голос, – ответил прерывисто и поспешно:

– Слышу, слышу… Ведь это ж Россия… которой не дают проводить её Пушкина…

Маленький рассердился:

– Да нет же, нет: не Россия это… И мы с вами тоже нет… Вон Россия – ей Пушкин не нужен…

Словно угрожая, протянул он руку, показывая на жандармов, окружавших процессию. Внезапно налетевший порыв ветра чуть не сорвал с его головы шляпу; он поспешил ухватиться за неё. Угрожающе протянутая рука испуганно прижалась к плечу; маленькая, с головой закутавшаяся в шубу фигурка, сгибаясь, старалась за жандармской лошадью укрыться от ветра.

Скупо освещённая внутренность церкви показалась раскрытым склепом. Уже ступив на порог, маленький человечек услышал настойчивое: «Нельзя, ваше благородие, никак нельзя, никого пропустить невозможно». Он оглянулся. С краю, возле самой двери, какой-то офицер в серой распахнутой шинели с красным воротником пытался пройти в церковь. Из-под низко опущенной, с поля надетой треуголки горели пристальные живые глаза. Офицер был невысок, он поднимался на носки, стараясь увидеть что-то через плечо преградившего ему дорогу жандарма, только он один сумел пробраться сюда, на паперть, только образ его одного, взволнованного, в распахнутой шинели, привставшего на цыпочки, рвущегося хоть взглядом проводить этот огромный и чёрный гроб, пронёс рассеянной, разбрасывающейся памятью маленький человек в церковь.

Вслед за ним, последним переступившим порог, закрылись двери. Жандарм убеждающе просил офицера в распахнутой шинели:

– Теперь и смотреть уж больше нечего. Отойдите, ваше благородие, покорнейше прошу: я ведь в ответе буду.

Офицер словно только сейчас понял, что обращаются к нему. Неестественно высоким, как со сна, голосом выкрикнул: «А?! Что?! Нельзя стоять?!» – и спрыгнул с приступки на тротуар. В темноте кто-то схватил его за руку.

– Юрьич? Ты здесь зачем?

Прямо в лицо из облезлого, вытертого мехового воротника вырвалось пьяное дыхание. Нигорин, всё не выпуская ещё его руки, старался заглянуть в глаза.

– Интересно?! А?! Интересно? Словно повешенного – ночью, ни музыки, ни парада. А ты на морозе мёрзнешь. Иди-ка ко мне, чай, уж там собрались…

Лермонтов вырвал у него руку.

Сердце вдруг заколотилось так, что дальше казалось страшным сделать хотя бы шаг. Нет, нет – он не мог ослышаться. Рядом, совсем рядом, звонким, молодым голосом, часто сбиваясь, декламировали:

…Убит!.. к чему теперь рыданья,

Пустых похвал ненужный хор

И жалкий лепет оправданья?

Судьбы свершился приговор!

Не вы ль сперва так злобно гнали

Его свободный, смелый дар

И для потехи раздували

Чуть затаившийся пожар?..

– Вот, вот, Юрьич! – прислушиваясь, воскликнул Нигорин. – Я сюда шёл, то же самое, эти новые твои стишки в толпе слышал.

– Ты-то почему знаешь, что они мои?

– А вчера кто-то их у меня по бумажке читал. Так все бросились списывать. Память у меня знаешь какая: вчерашнюю сдачу помню.

Нигорин хихикнул, но проговорил он всё это уже без прежней развязности, словно с трудом и неохотно. Впрочем, Лермонтов и не слушал. Вот тот же взволнованный голос рядом говорил:

– А это, это разве не такой чудный дар?! Ах, если бы мне привелось достать где-нибудь полный список! Эти восемь строк я запомнил на слух. А всё стихотворение… нет, оно положительно прекрасно. Пушкин, умерев, не унёс с собой в могилу своего чудесного дара.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай I"

Книги похожие на "Николай I" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Сахаров (редактор) - Николай I"

Отзывы читателей о книге "Николай I", комментарии и мнения людей о произведении.