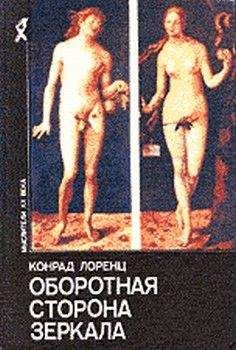

Конрад Лоренц - Оборотная сторона зеркала

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Оборотная сторона зеркала"

Описание и краткое содержание "Оборотная сторона зеркала" читать бесплатно онлайн.

Конрад Лоренц — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1973 год — основоположник Этологии — науке о поведении животных и человека как биологического существа. Его книги о животных известны во всем мире и хорошо знакомы читателям.

В данном издании собраны работы Лоренца, в которых он пытается найти ответ на самые острые проблемы социальной жизни, на проблемы глобального характера, перед лицом которых оказалось современное человечество, а также выявить те глубинные корни поведения людей и процесса человеческого познания, которые объединяют нас с «братьями меньшими».

Сложнее те процессы обучения, которые интегрируют в единую функцию различные инстинктивные движения при постройке крысиного гнезда. Как показал И. Эйбль-Эйбесфельдт, каждая отдельная наследственная координация, входящая в этот процесс, является полностью врожденной. В единственном случае врожденной является также их последовательность: крыса «знает» от рождения, что постройку гнезда надо начинать со сбора материала далеко от места будущего гнезда и доставки его на это место. Крысы, которых Эйбль-Эйбесфельдт вырастил в клетках, не содержавших никаких свободно переместимых предметов, использовали в качестве замещающего объекта собственный хвост, который они брали в зубы далеко от привычного места сна, несли его туда и добросовестно укладывали в надлежащем месте. Поскольку желательно было провести эксперимент с особями без всякого опыта, пришлось повторить его с другими особями, которым в ранней молодости, задолго до проявления побуждений к постройке гнезда, ампутировали хвост. Когда они выросли, им впервые предложили мягкие полоски бумаги, и они сразу же принялись строить. Те из них, которые уже выбрали себе в нерасчлененном помещении определенное место для сна, сразу же стали складывать там принесенные бумажные полоски. У тех, которые до эксперимента спали то в одном месте, то в другом, прошло несколько минут, прежде чем они решились выбрать место для гнезда. Когда отделили угол помещения куском жести площадью в несколько квадратных сантиметров, все подопытные животные стали строить гнезда в этом укрытии.

Строительная деятельность лишенных опыта крыс выразительным образом отличалась от поведения нормальных контрольных животных. Вначале она была намного более интенсивной. Подопытные животные с жадностью набросились на строительный материал, что объяснялось накоплением ни разу не отреагированных инстинктивных движений и чего, конечно, следовало ожидать. Но важное различие состояло в том, что у них отсутствовал порядок наследственных координации, характерный для постройки гнезд опытными крысами. Опытная крыса в начале постройки гнезда ограничивается доставкой материала, пока он не наберется в значительном количестве. Затем она подтягивает этот материал к себе концентрически, вращаясь вокруг вертикальной оси, так что образуется кольцеобразный вал с центром в середине гнезда. Лишь когда этот вал достигает достаточной высоты, опытное животное переходит к так называемому "движению обойщика", заключающемуся в том, что крыса уплотняет и приглаживает внутреннюю стенку вала передними лапами. Подопытное животные Эйбля сразу же выполняли каждую из этих форм движения в законченной координации, так что даже при анализе с помощью замедленной киносъемки не обнаружилось никаких отличий по сравнению с их опытными собратьями по виду. Но указанная выше последовательность полностью отсутствовала: крысы поспешно прибегали с полоской бумаги, клали ее на пол, а затем выполняли в пустом воздухе движения укладки и сглаживания одно за другим, без всякого порядка.

У крыс вся модифицируемая система сложнее, чем у галок, но каждый из множества имеющихся врожденных механизмов обучения действует по тому же принципу. Дрессировка и подкрепление определенной последовательности движений в обоих случаях осуществляются посредством двух процессов. Первый процесс состоит в том, что данная форма наследственной координации может выдать вознаграждающее обратное сообщение лишь при вполне определенной, предусмотренной программой ситуации окружающей среды. Второй же процесс осуществляется обратным сообщением об успехе или неудаче, доставляемым экстероцепторными[93] и, вероятно, также проприоцепторными[94] механизмами.

Если инстинктивное движение, так сказать, тратится впустую, не вызывая никаких реаффрекций, то и это действует, вероятно, так же, как прямая отрицательная дрессировка. Во всяком случае, при непосредственном наблюдении рассматриваемых процессов обучения складывается впечатление, что движение укладки доставляет крысам гораздо больше удовлетворения и выполняется с большим изяществом, если материал для укладывания уже собран, а "движение обойщика" вполне удовлетворяет их лишь в том случае, если вал из строительного материала уже сооружен.

Для читателя, интересующегося теорией обучения, замечу, что процессы обучения, при которых большая часть врожденной информации сосредоточена не в рецепторном секторе, а в самой наследственно координированной форме движения, могут быть включены в понятие "оперантного обучения" (opérant conditioning). Но в этом случае «оперант» состоит не в простом, многократно применимом движении, как, например, царапание или сгребание передней лапой, которое может иногда по чистой случайности иметь подкрепляющий успех, как при нажатии рычажка в ящике Скиннера или в более старомодном "ящике с секретом". Он заключается в высокодифференцированном инстинктивном движении, пригодном лишь для единственной специфической функции, и именно той, ради которой оно выработано эволюцией соответствующего вида.

В случае простого, многократно применимого способа поведения справедливы закономерности, сформулированные Б. Ф. Скиннером для процесса обучения, который он назвал кондиционированием типа R. Первый из этих законов гласит, что сила операнта возрастает, если за ним следует подкрепляющая стимулирующая ситуация. Согласно второму закону, сила уже подкрепленного кондиционированием операнта убывает, если за ним не следует подкрепляющий стимул. Эти законы справедливы, если оперантом является так называемая инструментальная реакция, такая, как пространственное перемещение или другие простые формы движения, служащие различным побуждениям. Они справедливы лишь отчасти, если оперант есть инстинктивное движение, аппетенция которого мотивирует животное. В таком случае предшествующее движение в длительной перспективе, возможно, и подкрепляется успехом, но на ближайшее время оно может даже совсем угаснуть. Пока что побуждение удовлетворено, и действие дрессировки станет заметным, лишь когда оно снова проснется. Но отсутствие подкрепления никоим образом не приводит к тому, что животное отказывается от операнта. Поскольку он является наследственной координацией с автономным побуждением, отсутствие удовлетворения приводит лишь к тому, что животное стремится удовлетворить свою потребность в этой форме движения в других ситуациях и на других объектах, но со все возрастающей аппетенцией.

Важно подчеркнуть эти различия, потому что способ проб и ошибок, описанный уже в случае галок и крыс и наблюдаемый, по существу, в том же виде у очень многих животных, можно спутать с так называемым исследовательским поведением, или поведением любопытства, о котором будет речь в дальнейшем.

В описанных выше процессах инстинктивное движение подвержено собственному автохтонному[95] мотивационному давлению, и эта одна и та же форма движения без изменений испытывается на самых разнообразных объектах. Но при подлинном поведении любопытства организм находится под действием совсем иной мотивации, не зависящей от давления, побуждающего к отдельному инстинктивному движению; это убедительно доказала Моника Мейер-Гольцапфель. При таком поведении животное не испытывает одно инстинктивное движение на различных объектах, а, напротив, испытывает на одном объекте множество инстинктивных движений, часто весь свой рабочий репертуар, выполняя эти движения одно за другим. Оба процесса обучения отличаются от классического "opérant conditioning" в том отношении, что при этом последнем «оперантом» является универсально применимая инструментальная реакция, которая может быть запущена под давлением самых различных мотиваций.

Особенно интересную и неожиданную локализацию врожденной информации открыл М. Кониси в своих исследованиях развития способности к пению у молодых певчих птиц. О многих видах этой группы известно, что неопытный птенец должен услышать пение взрослого собрата по виду, чтобы у него развилось свойственное виду, нормальное во всех подробностях пение. Как известно, исследования И. Николаи обнаружили тот поразительный факт, что некоторые птицы, например снегири, учатся только у вполне определенных особей, с которыми они состоят в столь же определенных, очень тесных социальных отношениях. Известно было также, что птенцы многих видов, которым приходится учиться путем подражания, выбирают в качестве образца пение своего вида даже в том случае, когда слышат много других птичьих голосов и когда голоса их собратьев по виду вовсе не самые заметные и громкие из всех. Кроме того. Оскар Гейнрот заметил, что воспитанные в изоляции птенцы тех видов, которым необходим образец пения своих собратьев, после длинного ряда попыток производят в конце концов песню, приблизительно напоминающую свойственную их виду. Гейнрот предположил, что это "самоподражание".

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Оборотная сторона зеркала"

Книги похожие на "Оборотная сторона зеркала" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Конрад Лоренц - Оборотная сторона зеркала"

Отзывы читателей о книге "Оборотная сторона зеркала", комментарии и мнения людей о произведении.