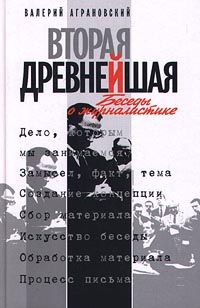

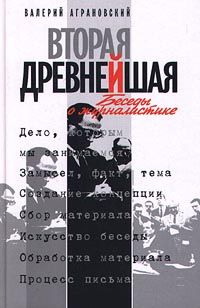

Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Описание и краткое содержание "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать бесплатно онлайн.

Книга известнейшего российского журналиста Валерия Аграновского — это, по сути, учебник журналистики, в котором теоретические положения проиллюстрированы статьями автора, опубликованными в разное время в периодической печати.

Переведите дух, мой читатель. И я вместе с вами.

Сделаем паузу.

А теперь, учитывая, что изложенное мною событие происходило двадцать пять (с лишним!) лет назад, я хотел бы напомнить вам мысль, принадлежащую Гёте. Она звучит примерно так (цитирую по памяти): между тем, что было очень давно, и тем, чего не было никогда, разница стирается со временем. Коли так, позвольте предложить вам два варианта финала моей истории, а уж вы сами определите степень достоверности и реальности вариантов.

Когда мы оставили самолет, он уже был окружен плотным кольцом солдат. Ни нам уйти своим ходом, ни к нам приблизиться встречающим. Чемоданы служащие аэропорта сами погрузили в машины, нам подали автобусы, и цугом с чемоданами, минуя таможню (наверное, чтобы лишний раз не травмировать нас), вывезли сразу на территорию аэровокзала. Там рассадили по легковушкам и развезли по домам. Моей синей сумкой с заветной бомбой никто не заинтересовался.

(Замечу попутно, что бомба все же взорвалась: я привез ее Борису Панкину, своему близкому товарищу, оказавшемуся в больнице. Он играл с сыном на даче в футбол и сломал ногу. И попал в «кремлевку», которая была ему положена по должности. Так вот, я привез завернутый в газету «Раковый корпус», мы сели на скамейку в при больничном парке. Он глянул на обложку, манера была сдержанная. Чуть угрюмая, почти без эмоций на лице. Когда мы прощались и я обещал заехать дня через три, он сказал: «Не забудь второй порции». Не забыл, привез. И никому о книгах не сказал, и он, полагаю, тоже. А то, что, кроме уже опубликованного в «Новом мире», Борис ничего не читал, я уверен. Первого самиздатовского Солженицына, думаю, он получил от меня, но гордиться этим обстоятельством мне нечего, и ему жалеть тоже не стоило: Солженицын пришелся ему и по интеллекту, и по нравственному его состоянию, а потом и по мировоззрению.)

Дома жене о своих приключениях я много не говорил: жалел. Однако через недолгое время раздался звонок в парадную дверь. Мы жили тогда в крохотной комнатке на шестом этаже дома по улице Горького (внизу был в ту пору магазин «Малыш»). Вместе с нами в квартире было пятнадцать соседей. Что ж, был и такой период в нашей жизни. Дверь открыли соседи и провели к нам в комнату — кого бы вы думали? — экипаж «моего» лайнера. Они уже успели получить ордена за мужество и мастерство при спасении «ИЛ-62». Притащили с собой коньяк, попросили у жены «емкость», была выдана керамическая кружка на литр. Сразу из нескольких бутылок влили коньяк до «потолка», бросили туда ордена, а мне предложили «до дна». Представьте себе: выпил, не мог не уважить. Что потом, не знаю. Таков был коньячный финал. И еще: однажды, когда Хессин зарубил мой сценарий, предложенный его «Экрану», я в сердцах произнес: «Знал бы я раньше, Боря, какой ты (нпч), не стал бы спасать тебе жизнь!» Посмеялись. На том и разошлись.

Второй вариант финала печальный. Предварю его такими словами: вообще-то о смерти я говорю редко. Чаще думаю, особенно в последнее время, когда возраст допускает к теме, не боясь уже болячек. Называю жизнь (шутя) единственной болезнью, имеющей неизбежный летальный исход. Ушла молодость. То время, когда герой одного моего материала по имени «Маша-Москва», весь татуированный и отсидевший из своих тридцати четырех лет семнадцать, говорил мне: «Не волнуйся, Валера (голос с хрипотцой), у тебя вся жизнь спереди!» Теперь я могу уверенно сказать, что у меня вся жизнь «взади». То есть отношусь к смерти спокойно. Мечтаю лишь о том, чтоб была легкой, коль неизбежна. Не один я такой умный, и великие утверждали: желайте себе не легкой жизни, а легкой смерти.

Так вот, представьте, что мы не сели в «Шереметьево». Сковырнулись. Останки расфасовали по гробам. Выдали родственникам. И осталась от меня мыльница с запиской. И, конечно, родился бы миф о самом мужественном и смелом человеке, который сумел до конца сохранить лицо. Но была ли в этом правда? Нет, не мужественным я был, а успокаивающим своих близких. Обычно мы, узнавая о смерти родных и знакомых, страдаем сознанием: как они умирали? Мучались? Плакали? Больно им было? В сознании или мгновенно? В записке моей было сказано (напоминаю): «Я совершенно спокоен». Пусть думают, что я спокоен (хотя боялся), что не трясся (хотя трясся), что не умирал раньше смерти от страха (хотя умирал!). Для того и писал записку, чтобы родным было легче так представлять себе гибель отца и мужа, брата и сына. Храни их, Господи!

Помню, когда погибли космонавты Волков, Добровольский и Пацаев из-за разгерметизации капсулы, опускающей их на землю, говорили, что они прожили четырнадцать секунд, прежде чем закипела кровь. Я несколько раз, будучи человеком впечатлительным, пытался ощутить то, что ощущали они в эти четырнадцать секунд. И считал, и оказалось, что эти секунды — целая вечность, и уже с середины счета я начинал торопиться, желая ускорить смерть, чтобы не мучиться ее сознанием. Самое трудное — это последние три секунды, когда мозг еще не принял смерть, а сердце уже знает об этом: сколько еще успевает передумать человек за эту вечную и мучительную не смерть еще, но и уже не жизнь. И, бывало, глядя со своего тринадцатого этажа на землю и угадывая время полета, понимаешь: последние секунды — самые долгие в жизни.

Наверное, умирать всем и всегда трудно. Говорят, что молодые, сочувствуя умершим старикам, утверждают: зато они избавили себя от огромного количества болезней, сопутствующих старости: от инсульта, инфаркта, аденомы простаты, бронхиальной астмы, склероза, мигрени, бессонницы и несть им числа. Что касается лично меня, то мечтаю умереть во сне: все знают, что меня нет, а я единственный в мире, кто не знает и никогда об этом не узнает.

Блистательный вариант!

Два французских слова: «репутация» и «реноме» по сути одинаковы, на русский переводятся как «сложившееся в обществе мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-либо». Спрашивается: какое мнение сложилось обо мне, если бы пришлось обществу увидеть записку из моей мыльницы? Была бы она достаточна для рождения общего мнения — и какого? Впрочем, из чего только не умеют в наше странное время «раскручивать» бездарей и невежд (хоть в политике, хоть на эстраде), и героев, и звезд, и целителей-мимов любой величины. Были бы деньги и чье-то желание. Нет уж, порядочному человеку не нужна «раскрутка»: быть собой — самое великое счастье в жизнь. И совесть спокойна, и никакая инфляция не грозит — ни нравственная, ни всякая.

ПОСТФАКТУМ. В 1984 году умер мой старший брат Анатолий. Много лет я не знал, что кто-то пустил зловещий слух, что брат умер, переживая из-за меня. Иными словами, что я виноват в смерти Толи. Обвинение не было брошено мне в лицо, не высказано в моем присутствии. Нашлись люди (они всегда находятся), которые с готовностью приняли этот слух и, как эстафету, отправили его дальше — по «кухням». А я не понимал, почему вдруг повеяло холодом, недоброжелательностью, неприязнью от некоторых наших общих с Толей знакомых и даже друзей. При встречах они стали отводить глаза, «придушили» телефон, который прежде говорил у меня дома их голосами… С горечью представляю себе, что где-то в узком кругу они вынесли мне приговор, не нуждаясь в моем «последнем слове». Да что с вами, заочно меня осудившие, случилось? Вы могли иметь ко мне любые (даже справедливые) претензии, но при этом — не касаться самого дорогого, что есть между близкими по крови и по жизни людьми: их родственных чувств.

Да, брат за меня всегда переживал, как и я за него: как же могут родные братья быть равнодушными к делам и заботам друг друга? И можно на десятилетия вперед застраховаться от болезней, от бед, от сумы и тюрьмы? Помню, за два года до своей смерти Толя навещал меня в реанимации, куда я попал с инфарктом. Вот одна из его записок, случайно сохранившаяся:

«Валюшка! Держись, пожалуйста, Бога ради. Вспоминай одно хорошее, только хорошее, как я сейчас вспоминаю. Все пройдет, все минует. Главное — держись, братишка. Целую тебя, Толя».

Если б я тогда в больнице вдруг умер (что было возможно), неужто нашелся бы тип, который посмел бы обвинить старшего брата в смерти младшего? Мало было у меня собственных переживаний, мне нужны были для смерти еще Толины? Абсурд, видимый простым глазом.

Мы не только братьями были. Когда родителей в тридцать седьмом арестовали (тоже проверяя на прочность нашу семью), долгие годы Толя был для меня и матерью, и отцом. За родителей мы сильно переживали, особенно Толя, но он и сам не умер, и мне не позволил. Наши отношения всегда были по-братски светлыми и прозрачными, незамутненными завистями и ревностями. А тут такая пошла «утка»! Когда я впервые услышал о ней, пропустил мимо ушей, буквально «по классику»: первое обвинение не достигает, второе задевает, третье удивляет. Знал бы я наверняка автора той «новости», я сумел бы по авторству вычислить его мотив или мотивы. Но какими бы они ни были, я все равно оказался бы в тупике: обвинение одного брата в таком страшном грехе автоматически ставит под сомнение (у размышляющих людей) и репутацию второго. Получается дуплет, но зачем «автору» и его сторонникам мой Толя, его-то за что? — не понимаю. Может, расчет на то, что, публично доказывая абсурдность обвинения, я позволю себе воспользоваться, по их мнению, той аргументацией, прямо или косвенно бросить тень на незапятнанный в моей памяти образ брата? Не дождетесь, уважаемые партизаны, не снизойду до «подробностей», лучше останусь обезоруженным. Я бы на дуэль вызвал «автора» (только бы он дамой не оказался, наш общий с братом «народный мститель»), на откровенную беседу пригласил, хоть прилюдно, хоть с глазу на глаз (только бы он с совестью был), к Божьему суду призвал (только бы он не был циником).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

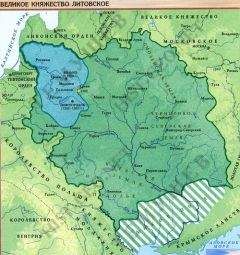

Похожие книги на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Книги похожие на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Отзывы читателей о книге "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике", комментарии и мнения людей о произведении.