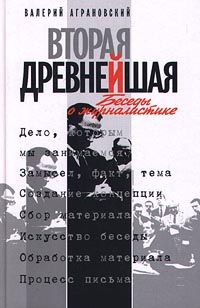

Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Описание и краткое содержание "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать бесплатно онлайн.

Книга известнейшего российского журналиста Валерия Аграновского — это, по сути, учебник журналистики, в котором теоретические положения проиллюстрированы статьями автора, опубликованными в разное время в периодической печати.

Конечно, это дается нелегко, но эти мучения достойны и оправданны, и вовсе не чета пресловутым «вдруг» и «однажды ночью». Потратить умственную энергию, нервы, время на «мирную цель», а не на молниеносную «войну» за читателя, я полагал бы даже удовольствием. Но дать рецепт, как лучше искать тональность очерка, никто не в состоянии. Констатацию же сложностей можно найти у многих литераторов. К примеру, я нашел в «Записных книжках» А. Аграновского: «Проблема первого абзаца… Почему трудно? Ищешь тон. Тон делает музыку. В нем гражданская позиция публициста…» У М. Горького: «Труднее всего — начало, именно первая фраза. Она, как в музыке, дает тон всему произведению, и обыкновенно ее ищешь весьма долго».[59] А вот о том, как сократить время поиска, у Горького — ни слова. Вероятно, журналист должен сам почувствовать, какого звучания требует тема. Со стороны можно только сказать: угадал или не угадал.

Приведу несколько примеров из собственной практики, мне и самому интересно посмотреть на себя с точки зрения поиска тональности: никогда прежде об этом не задумывался.

Под рубриками «Социальный портрет» и «Человек среди людей» в «Комсомольской правде» некогда публиковались очерки-исследования — спокойные, в большей степени рассудочные, нежели эмоциональные, долженствующие с первых же строк вызвать у читателя задумчивое настроение. Задумчивое? Ну что ж, посмотрим:

«Начну с того, что каждая семья, конечно, лучше других понимает, какой ей сор выносить из избы, а какой нет. Дело это тонкое, чужой человек в нем не разберется, будь он семи пядей во лбу. Правда, иногда мы живем так, что соседи знают о нас больше, чем мы сами. Но одно дело — соседи, другое — читатель. Вот и ломай голову, как писать о Поляновых?»

«Студент — состояние временное. Я тоже был студентом. Однако, ринувшись в вузовскую тематику, вдруг почувствовал смущение. Оказывается, современные студенты совсем не „те“, с которыми я учился каких-нибудь „надцать“ лет назад. Стало быть, опираться на собственный опыт нельзя. Это — с одной стороны. С другой — я неожиданно убедился, что многие нынешние вузовские проблемы как две капли воды похожи на „наши“» (из очерка «Студент»).

Для контраста — очерк «Синяя борода» из Чебоксар, напечатанный несколько лет назад в «Литературной газете». В нем шла речь об одном народном артисте РСФСР, человеке известном, руководителе крупного ансамбля; он измывался над молодыми женщинами, работавшими под его началом, оскорблял их человеческое достоинство, принуждал к сожительству, при этом пил и хулиганил. Первая фраза очерка:

«Руки за спину, уважаемый читатель: я буду знакомить вас с подлецом».

И еще одна тональность — в очерке «Обелиск». Повествование ведется от имени грустного человека, счастливым образом оставшегося в живых и вечно преданного памяти своих погибших товарищей:

«Он любил чай и сам ходил по воду с брезентовым ведром. Однажды, возвращаясь, он лез через бруствер и осколок попал ему в грудь. Уже мертвый, он так медленно сползал на дно траншеи, что мы успели принять ведро, не пролив ни одной капли. Могилу мы вырыли шагах в тридцати от дороги, чуть ближе к Неве, на пологом склоне холма. Воткнули кол, чернильным карандашом написали имя, отчество и фамилию и еще „Батя“ — так звали его в нашей батарее. Он был старше нас, даже старше капитана Белоусова, и мы считали его стариком. А сегодня я и сам понимаю, что сорок пять еще не возраст. Потом мы вскипятили воду, выпили его чай и снялись с места. В тот день нас бросили в прорыв. Это было осенью сорок третьего года, а когда через двадцать с небольшим лет я вернулся в эти места, тоже была осень».

Удивительное дело, но я ловлю себя на том, что, представляя кусочки из собственных очерков, невольно ищу тональность, которая могла бы соответствующим образом окрасить читательское восприятие цитат. Как я это делаю, объяснить не могу, и достигаю ли эффекта — не знаю. Композитор тоже оказался бы в затруднении, если бы его спросили, почему в начале сочинения за нотой «ре» он ставит «ля», а не «соль-диез».

По всей вероятности, творческий процесс не всегда объясним, он часто базируется на интуиции, на предчувствии, на угадывании и зависит от индивидуальности автора. Поиск тональности, наверное, и есть та составная творческого процесса, которую объяснить невозможно.

Допускаю, что некоторые журналисты — и я, вероятно, тоже — тяготеют к какой-то определенной тональности. Что это? Черта характера? Стилевая особенность? «Почерк», раз и навсегда выработанный, по которому мы различаем авторов, говорим об их неповторимой индивидуальности, их «лице»? Различать-то различаем, но дело, мне кажется, в том, что индивидуальность журналиста проявляется прежде всего в умении найти «свою» тему, в своеобразии авторского подхода к ней, а не в симпатии к какой-то одной и той же тональности. Аналитический подход к решению темы, рациональный, исследовательский, или эмоциональный, чувственный, ощущенческий, может быть, несколько облегченный, но зато яркий — вот что диктует определенную тональность, вот что вырабатывает стиль автора, делает его самим собой.

Но я твердо уверен: при любых подходах к темам категорически нельзя пользоваться формальными приемами, создавая «нужную» тональность. Количеством восклицательных знаков еще никто не смог компенсировать внутренней холодности, никому еще не удавалось многоточием прикрыть безмысленность. Синтаксис только вспомогательное средство, а не главное оружие.

Итак, к чему мы пришли? К тому, что мучительные поиски первой фразы мнимы, если они основаны на грубом недоверии к читателю, и истинны, если связаны с желанием найти верную тональность, чтобы выйти на самую короткую дорогу к читателю: затронуть чувства, воздействовать на разум.

Проблема первого абзаца, конечно, не самая важная в написании материала. Я начал с нее потому, что она хронологически первая. Сел журналист за стол, взял ручку. Над чем задумался? Над первой фразой.

Примечание. На этих словах заканчивается очень важная для меня глава: двадцать лет прошло — корова как языком слизала. Что же происходит сегодня с этим злополучным абзацем? Нынешние журналисты работают в режиме жесткой (если не жестокой) конкуренции. Не позавидуешь. Жизнь изменилась: к худшему ли, к лучшему, не о том речь, говорю о судьбе читателей-слушателей-зрителей и, конечно, о «пастырях»-журналистах.

Ну что ж, поглядим-почитаем, обратив наш пристальный глаз на «золотые перья» и строчки, ими написанные, ведь во все времена народ говорящий и пишущий претендовал на титул властителей общественного мнения и вершителей судеб «электората» (как ныне принято именовать народ). Что же увидим мы, прочитав первые строчки? Каковы, на ваш взгляд, тональность, смысл и настроение опусов наших «акул пера» — искателей популярности и профессиональной славы?

Они в панике? Растеряны? Потеряны? Уже «без лица»? Имеют ли право именоваться «журналистами»? Даю вам слово, что не имею готового ответа на этот трудный вопрос. Специально не выбирая конкретных имен и определенных изданий, смотрю лишь то, что оказалось под рукой. Начинаем все подряд читать, а потом вместе с вами подумаем: к каким выводам придем. На каких весах будем взвешивать «увиденное-услышанное»? На что это «потянет»?

Понятное дело: ни вы, ни я судить не будем (и судимыми не станем), нет у нас такого права. Для этого надо пожить жизнью коллег, их дорогами пройти-проехать-пролететь, а уж потом тянуть из них жилы. Будем помнить о том, что у каждого времени своя скорость: одна минута молодости тягучее и длиннее минуты старости, не сравнимы час минувшего века с часом грядущего. Одни годы ползут, другие летят или скачут, наполненные горем, счастьем, печалью, надеждой. Изменился не только темп нашей жизни, но и само ее содержание. Журналисты, разумеется, живут и работают в потоке событий, но главное, что они при этом говорят людям, какое «заколдованное слово» произносят: врачующее или убивающее?

Все мы знаем: не в безвоздушном пространстве живут наши «журналюги». И они могут, а чаще обязаны быть: пылкими, мягкими, испепеляющими, едкими, добрыми, непримиримыми, страстными, хитрыми, гневными, умными, наблюдательными, законопослушными, ревнивыми, речущими, нетерпимыми, смеющимися, наглыми, интеллигентными; палитра огромна и вмещает в себя все человеческие качества. Не имеет права журналист быть только несправедливым и скучным.

Ну что ж, теперь — почитаем?

«Новая газета», 30 ноября 1998 года:

А. Минкин. «Если разум кипит — это безумие»: «Шок от убийства Старовойтовой поначалу мешал понимать: что творится в нашей государственной жизни, которую граждане получают (и понимают) по телевизору?»

Ю. Щекочихин. «В черных подъездах России»: «Бизнесмены, кандидаты в губернаторы, депутаты, заместители министров, банкиры, начальники дэзов, директора заводов, издатели, политики, журналисты, руководители спортивных организаций, таможенники, сотрудники спецслужб, врачи, добытчики алмазов… Неплохой список занятий людей в этом скорбном листе, подготовленном спецслужбами США. Их взрывали, их убивали снайперы, пытали до смерти, резали, травили ядами. Большинство этих преступлений не раскрыто».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Книги похожие на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Отзывы читателей о книге "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике", комментарии и мнения людей о произведении.