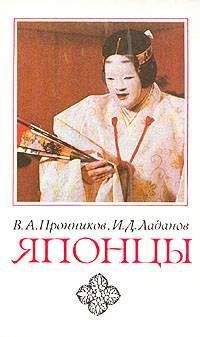

Владимир Пронников - Японцы (этнопсихологические очерки)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Японцы (этнопсихологические очерки)"

Описание и краткое содержание "Японцы (этнопсихологические очерки)" читать бесплатно онлайн.

Книга знакомит читателей с особенностями японского национального характера. Используя обширный фактический материал и личные наблюдения, авторы выявляют национально-психологическую специфику речевой коммуникации японцев, установления с ними межличностных отношений и другие особенности их социального поведения. В книге в аспекте национальной психологии отмечается специфика управления промышленным производством и анализируется система образования.

С. И. Королев проделал кропотливую работу по отбору, наиболее ценных научных материалов, проанализировав, основные зарубежные направления этнопсихологических исследований. Наряду с этим книга содержит интересные положения, важные для раскрытия проблемы японской этнической общности. В частности, нами были учтены приводимые автором доказательства того, что психический склад конкретной нации является следствием совокупности ряда природно-биологических факторов и накопленных за длительный исторический период преемственно передаваемых особенностей.

Следует назвать также и книгу И. А. Латышева «Япония наших дней» [110], в которой представлена развернутая картина социальных процессов современной Японии. Обильный фактический материал – вот тот фон, на котором воссоздаются политические и бытовые сцены японской действительности периода превращения Японии в один из трех капиталистических центров мирового экономического соперничества. В книге прослеживается влияние научно-технической революции на возникновение и распространение в Японии так называемой «массовой культуры» – телевидения, комиксов, рекламы, кинобоевиков – всего, что создает в Японии атмосферу «западности». Однако японцы, считает И. А. Латышев, все же остаются японцами, находя в себе силы противостоять этому половодью бездуховности, и опору для противостояния обретают они в традиционной культуре, воплотившей национальное самосознание и национальные чувства народа. Заметный вклад в трудный процесс постижения национального характера японцев внесла Т. П. Григорьева [66- 69], сосредоточившаяся на попытках показать особенности мышления японцев в сфере художественной традиции. Ее главная книга так и называется – «Японская художественная традиция», однако содержание ее шире заглавия. Как верно отмечено в рецензии Е. Б. Поршневой [141], Т. П. Григорьева «нырнула» в глубину японской истории, к истокам японской традиции, к основам духовной жизни японской нации. И это позволило ей «увидеть», ощутить истоки психического склада японского народа, уловить связь японской художественной традиции с традиционной моделью мира японцев.

Даже наш по необходимости беглый обзор свидетельствует о богатстве сведений и суждений по разным проблемам национального характера японцев, сосредоточенных в работах советских философов, историков, этнографов, литераторов. В этих работах отражена социальная история японцев и показаны доминирующие черты их поведения. Основанные на достоверных фактах, эти работы дают нам резможность оценить многие аспекты всех сторон современной общественно-политической и обыденной жизни японского народа.

В данной книге мы, опираясь на соответствующие социально-психологические исследования, а также личные наблюдения, показываем особенности японского национального характера и его проявления в различных аспектах реальной действительности. Мы обращаем особое внимание на специфику социальной регуляции поведения японцев и своеобразие социальной коммуникации в японской культуре. Все это позволит читателю полнее ощутить Духовный мир японца, а следовательно, и найти с ним больше точек соприкосновения.

3. Черты характера японцев

Национальный характер, как указывалось выше, представляет собой объективную реальность и выступает в виде системы специфических черт. Ф. Энгельс отмечал у англичан, например, практицизм, эмпиризм, формализм К. Маркс выделил характерный староанглийский юмор [4, с. 342]. К национальному характеру применимо положение И. П. Павлова, относящее характер к общепсихологическим явлениям (в этом плане мы разделяем точку зрения А. И. Горячевой [64, с. 105]. «Если вы представите,- говорил И. П. Павлов,- отдельные черты совершенно врозь, то, конечно, вы характера… не определите, а нужно взять систему черт и в этой системе разобрать, какие черты выдвигаются на первый план, какие еле-еле проявляются, затираются и т. д.» [130, с. 564].

Опираясь на это методологическое положение, мы составили представление о системе черт японского национального характера, используя литературные источники, мнения людей, длительное время общавшихся с японцами, и, наконец, свои личные наблюдения. В нашем исследовании, как это принято в социальной психологии, черты национального характера сгруппированы по принципу «этническая общность – группа – личность».

В японском национальном характере, по нашему мнению, рельефно выделяются: а) общеэтничеекие черты трудолюбие, сильно развитое эстетическое чувство, любовь к природе, приверженность традициям, склонность к заимствованиям, этноцентризм, практицизм; б) черты группового поведения – дисциплинированность, преданность авторитету, чувство долга; в) обыденно-житейские черты – вежливость, аккуратность, самообладание, бережливость, любознательность.

Общеэтнические черты

Трудолюбие и связанное с ним усердие во всех сферах трудовой деятельности – важнейшая черта японского национального характера. Разумеется, мы не собираемся утверждать, что, например, немцы, американцы, англичане менее трудолюбивы. Однако трудолюбие немца совершенно иное. Немец трудится размеренно; экономно, у него все рассчитано и предусмотрено. Японцы отдаются труду самозабвенно, с наслаждением. Присущее японцам чувство прекрасного они выражают и в процессе труда.

В японском языке есть специфическое выражение фурю. Оно состоит из иероглифов фу – ветер и рю – поток, понятие «ветра и потока» передает чувство прекрасного. По утверждениям японского писателя Тэцудзо Тани-кава, эстетическое чувство – это основа японского национального характера, именно та кардинальная черта, вокруг которой группируются все остальные [165, с. 72].

Всем известно, пишет Т. Таникава, что в каждой японской семье, как бы ни была она бедна, всегда находится горшок с растениями и панно-картина, висящее в специальной нише. Даже на самом маленьком клочке земли обязательно разбит садик. В таких садиках – несколько деревьев, каменный фонарь, земля покрыта мхом; их можно встретить во многих уголках японских больших городов [165, с. 73]. Если бы к тому имелась возможность, то каждая японская семья охотно сделалась бы обладательницей подобного садика и тщательно за ним ухаживала.

Известно стремление японцев рано (в пятьдесят или пятьдесят с небольшим лет) удаляться от дел и предаваться эстетическому наслаждению природой – деревьями, цветами, птицами, ветром и луной, в соответствии с фурю. Все, что в представлении иностранцев соединяется е Японией, подчеркивает Т. Таникава,- обучение женщин художественной аранжировке цветов, искусству чайной церемонии и сочинению стихов, обучение мужчин военным искусствам – имеет отношение к фурю [65, с. 74-76].

Японское фехтование носит название кэндо, японское искусство стрельбы из лука называется кюдо. Первое означает «путь меча», второе – «путь лука». Под путем здесь, как известно, понимается не дорога, а единый Закон, единый Путь всех вещей. «Путь меча» и «путь лука», получив глубоко философский смысл в сознании японцев, были возведены в разряд искусства, отвечающего требованиям красоты. В связи с этим основной целью стрелка из лука, например, должно быть не попадание в мишень, а овладение самим искусством стрельбы. Когда стрелок в совершенстве овладеет каждым своим движением, когда он освободится от навязчивого желания во что бы то ни стало попасть в цель, стрела устремится к цели сама собою. Это в полной мере относится к каратэ, дзюдо, айкидо [3]. Эстетические нормы вообще в большой степени определяют жизненную философию японцев, художественный вкус пронизывает весь уклад их жизни.

На протяжении многих веков в Японии культивировалось чувство прекрасного, превращаясь постепенно в своего рода религиозный культ поклонения красоте, который распространялся среди всех слоев населения.

Издавна в обучение писать иероглифы на равных правах входили требования и правильности и красоты, что вырабатывало с детства устойчивый эстетический навык. Иероглифическая система сложна, она требует безупречной точности линии, ее красота и выразительность давались лишь путем эмоционального творческого усилия. Естественно, переписывание иероглифов рассматривалось как занятие на уровне эстетики.

В японском языке имеются эстетические понятия ханами – любование цветами, цукими – любование луной и юкими – любование снегом, выражающие существенную часть повседневной жизни. Традиция поклонения прекрасному передается от поколения к поколению. Она сказывается во всем, проявляется в чувствах, словах и поступках. Сами японцы считают, что присущее им особое чувство красоты – это их национальное достояние, которым иностранцы могут только восхищаться.

Повышенная восприимчивость к красоте сделала японцев чрезвычайно эмоциональными. Им свойственно смотреть на все с точки зрения личного переживания даже тогда, когда поставленная цель может быть достигнута лишь путем трезвого, объективного подхода. Конечно, любовь к прекрасному свойственна всем народам, но у японцев это – неотъемлемая часть национальной традиции.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Японцы (этнопсихологические очерки)"

Книги похожие на "Японцы (этнопсихологические очерки)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Пронников - Японцы (этнопсихологические очерки)"

Отзывы читателей о книге "Японцы (этнопсихологические очерки)", комментарии и мнения людей о произведении.