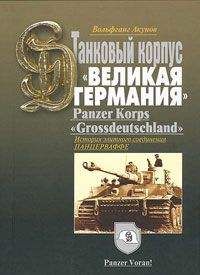

Вольфганг Акунов - ИСТОРИЯ ТАНКОВОГО КОРПУСА «Гроссдойчланд» – «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ИСТОРИЯ ТАНКОВОГО КОРПУСА «Гроссдойчланд» – «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»"

Описание и краткое содержание "ИСТОРИЯ ТАНКОВОГО КОРПУСА «Гроссдойчланд» – «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»" читать бесплатно онлайн.

В отличие от иностранных авторов многотомных трудов, посвященных истории танкового корпуса «Великая Германия», мы поставили перед собой гораздо более скромную цель – дать нашим уважаемым читателям самый сжатый очерк боевого пути частей «Великая Германия» от их «зародыша» – берлинской Караульной команды – до танкового корпуса, начиная с момента его создания и кончая его гибелью под обломками Третьего рейха в мае теперь уже столь далекого от нас, кровавого 1945 года. Мы не намерены давать боевым действиям, в которых принимали участие соединения, носившие название «Великая Германия» ...Эта книга историческое исследование и не несёт никакой политической и прпагандистской нвгрузки...если Вам покажется иначе - то Вы ошибаетесь...

Перед самым началом Французской кампании 1940 года в состав пехотного полка «Великая Германия» была включена именно эта, 640-я батарея «штурмовых орудий», преобразованная, уже после победы над Францией, в 16-ю роту полка «Великая Германия». Очень скоро «штурмовые орудия» зарекомендовали себя самым наилучшим образом, внеся в успехи, достигнутые полком «Великая Германия» в ходе Французской кампании, вклад, который было, поистине, невозможно переоценить. Кроме того, технический и тактический опыт, почерпнутый из успешного применения батареи «штурмовых орудий» на линии огня, оказал непосредственное влияние на развитие и улучшение вооружения частей «штурмовых орудий» в масштабах всего германского вермахта и «частей СС особого назначения» (а впоследствии – и Ваффен СС).

В ходе кампании 1941-1942 гг. на Восточном фронте первая в истории германского вермахта батарея «штурмовых орудий» была, в качестве 1-й батареи, включена в состав нового отряда (дивизиона) штурмовых орудий «Великая Германия» (Штурмгешюцабтейлунг «Гроссдойчланд»)[113]

Не имея собственных исторических традиций, коренящихся в прошлом Германии и армий германских государств, этот новый вид оружия развивался исключительно на основе собственного боевого и организационного опыта и на основе «корпоративного духа» добровольцев, переходивших в его ряды из «обычных» или «традиционных» артиллерийских частей германского вермахта, образцово выполняя поставленные ему боевые задачи на любом театре военных действий.

Военные противники Третьего рейха, убедившись на собственном опыте в эффективности германских «штурмовых орудий», в ходе Европейской Гражданской войны, в свою очередь, перешли к разработке аналогичных видов оружия и формированию из них самоходно-артиллерийских частей, аналогичных германским, обеспечивавших артиллерийскую поддержку своим пехотным частям как в наступлении, так и в обороне.

Гусары

Если хочешь быть красивым,

Поступи в гусары.

Козьма Прутков.

Первоначально «гусарами»[114] именовались отряды легко вооруженных, быстрых и маневренных кавалеристов, основными задачами которых являлись наблюдение за неприятелем, разведка и доставка донесений. Успешность действий гусар зависела, в первую очередь, от силы, выносливости и быстроты их лошадей. В начальный период своей истории гусары были вооружены саблями, палашами и пиками. В отличие от палаша, более характерного для тяжелой кавалерии, сабля[115] имела изогнутый клинок и предназначалась, прежде всего, для нанесения рубящих ударов. В описываемую эпоху конные войска подразделялись, в зависимости от породы лошадей, роста и вооружения конников, на легкую и тяжелую кавалерию. В армиях германских государств (а с 1871 года – Германской империи) в состав тяжелой кавалерии входили кирасиры[116], конногвардейцы[117] и карабинеры[118], а в состав легкой кавалерии – гусары и шеволежеры[119]. Уланы, драгуны[121] и конные егеря[122], согласно германской военной традиции, находились где-то «посредине», составляя как бы «среднюю кавалерию» (хотя этот термин официально никогда и не употреблялся).

В описываемое время из гусар формировались полки легкой кавалерии. История гусарских полков уходит своими корнями в историю венгерской (мадьярской) конницы эпохи позднего Средневековья и кровопролитных войн венгров с турками-османами. Превосходство турок в легкой маневренной коннице поставило венгерского короля Матвея Корвина, или Матьяша Гуньяди (1443-1490), перед необходимостью формирования в кратчайшие сроки отрядов опытных, легких на подъем и подвижных конников для выполнения разведывательных задач и преследования отступающего противника. Сам термин «гусар»[123] венгерского происхождения (от венгерских слов «гус»[124]= «двадцать» и «ар»[125] – «подать», «цена», или «стоимость»). Это составное слово весьма точно характеризует принцип формирования венгерской легкой кавалерии, начиная с 1435 года: каждые двадцать свободных собственников, то есть, землевладельцев (преимущественно – венгерских дворян) были обязаны нести расходы по обмундированию и вооружению одного легкого конника («гусара»)[126]. Со временем гусары, кроме холодного оружия, получили на вооружение также мушкетоны (применявшиеся ими во время несения службы на аванпостах и в пешем бою) и пистолеты. Разрядив в неприятеля пистолеты, гусар брался за саблю. По мере падения значения тяжелой рыцарской и жандармской конницы с ее стальными доспехами и длинными копьями и одновременного роста значения мобильной, легкой кавалерии слово «гусар» и подобные гусарам части легкой кавалерии (первоначально формировавшиеся из венгров и географически близких венграм народов – валахов, молдаван, хорватов, сербов) нашли широкое распространение и в армиях других европейских государств. Единственным исключением были тяжеловооруженные «панцирные», или «крылатые» гусары польско-литовского государства «Речь Посполитая» XVI-XVIII вв. Тяжелые польские гусары были вооружены длинными копьями с вымпелами-флюгерами и закованы в латы с прикрепленными к плечам громадными крыльями, шум которых приводил в смятение неприятельскую конницу.

Первые прусские гусарские части были сформированы в 1721 году. К моменту вступления на престол Фридриха Великого (в 1740 году) в прусской армии имелось 2 гусарских полка. Чины 1-го и 2-го прусских гусарских Лейб-гвардейских полков именовались «гусарами с мертвой головой» («тотенекопфгусарен»)[127]; их полковой эмблемой служила «мертвая (Адамова) голова» (изображение человеческого черепа, наложенного на скрещенные берцовые кости)[128]. Чины еще одного, 9-го прусского гусарского полка именовались «гусарами смерти» («тодесгусарен»)[129]; их полковой эмблемой служило изображение самой Смерти в виде человеческого скелета с косой и песочными часами. Тема военной символики мертвой головы как олицетворения «смерти-бессмертия» представляется нам настолько важной, что мы остановимся на ней несколько подробнее.

«Мертвая голова»

И, непримиримо ощерясь,

Петлею расплаты поверх

Встал месяц – эсэсовский череп,

Взыскующий будущий Рейх.

Iерей Анатолий Кузнецов.

…Как пишет английский военный историк Роберт Лумсден, немцы воспринимали «мертвую голову», прежде всего, «как историческую эмблему некоторых элитных частей»[130] армии кайзеровской Германии. Cовременный немецкий исследователь Гидо (Гвидо) Кнопп, повествуя о становлении «Шуцштаффеля» (СС, то есть, «охранных отрядов» гитлеровской партии НСДАП), подобно Роберту Лумсдену, констатирует, что эмблему «мертвой головы» эсэсовцы «также позаимствовали у германских войсковых элитных частей, так как эта эмблема в течение столетий служила знаком особой преданности военачальнику»[131].

Кроме того, не следует забывать, что, как совершенно правильно подчеркивает современный российский исследователь Дмитрий Жуков,[132] «мертвая (Адамова) голова» вообще относится к числу древнейших символов человечества. Судя по иллюстрации к изданной сравнительно недавно на русском языке книге французского автора Ива Коа «Викинги, короли морей», «мертвую голову» иногда использовали в качестве эмблемы на знамени средневековые викинги. Американский автор Ник Уорвол, на которого ссылается Дмитрий Жуков, совершенно правильно указывает, что во многих древних культурах «череп и кости, как наиболее стойкая к разложению и наименее разрушаемая органическая ткань, символизировали способность к телесному возрождению, жизненную энергию и силу духа»[133]…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ИСТОРИЯ ТАНКОВОГО КОРПУСА «Гроссдойчланд» – «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»"

Книги похожие на "ИСТОРИЯ ТАНКОВОГО КОРПУСА «Гроссдойчланд» – «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вольфганг Акунов - ИСТОРИЯ ТАНКОВОГО КОРПУСА «Гроссдойчланд» – «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»"

Отзывы читателей о книге "ИСТОРИЯ ТАНКОВОГО КОРПУСА «Гроссдойчланд» – «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»", комментарии и мнения людей о произведении.