Дмитрий Быков - Булат Окуджава

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

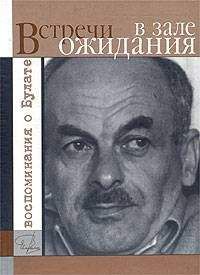

Описание книги "Булат Окуджава"

Описание и краткое содержание "Булат Окуджава" читать бесплатно онлайн.

Имя Булата Окуджавы (1924–1997) для нескольких поколений читателей и слушателей стало синонимом понятий «интеллигентность», «благородство», «достоинство». Кажущаяся простота его стихов и песен давала возможность каждому применить их к себе, пропитать личными биографическими обстоятельствами, в то время как в биографии самого Окуджавы в полной мере отразился российский ХХ век – арест родителей, война, бурная популярность времен оттепели, официальное полупризнание и трагические разочарования последних лет. Интерес к жизни и творчеству Окуджавы остается огромным, но его первое полное жизнеописание выходит в свет впервые. Его автор, известный писатель и публицист Дмитрий Быков, рассматривает личность своего героя на широком фоне отечественной литературы и общественной жизни, видя в нем воплощение феномена русской интеллигенции со всеми ее сильными и слабыми сторонами, достижениями и ошибками. Книга основана на устных и письменных воспоминаниях самого Булата Шалвовича, его близких и друзей, включает в себя обстоятельный анализ многих его произведений, дополнена редкими фотографиями.

Здесь точно уловлено – хоть сам Окуджава к тому времени уже год как был демобилизован – настроение тысяч солдат, страстно ждавших возвращения и встречавших мирную жизнь с некоторой растерянностью: не то чтобы им так не хотелось покидать боевую семью, нежность к которой в стихах Окуджавы сильно преувеличена, – но неизвестно было, что ждет на гражданке. Сам Окуджава потом написал об этом гораздо резче – в «Песенке о солдатских сапогах»; но не только в том дело, что после возвращения с фронта «в нашем доме пахнет воровством». Жить по-прежнему – в унижении, страхе, тотальной зависимости – победитель вряд ли сможет, он настроен иначе. Война дала иную степень свободы, иное представление о своей значимости. Между тем благодарность к ветеранам Родина начала по-настоящему ощущать и щедро проявлять, когда они уже состарились: в 1945-м большинство из них ощущали себя примерно так же, как крепостные крестьяне после войны 1812 года, когда большинство надеялось на волю, а получило одну благодарственную строку в манифесте: «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду свою от Бога».

Двадцатилетний поэт всего этого не формулировал прямо, да вряд ли и понимал – но чувствовал многое.

Ну, прощайте, сыны, прощайте.

Нам шагать…

Этим грустным, даже обреченным, обращением старого солдата к молодым заканчивался первый опубликованный текст Окуджавы. Увидев его напечатанным (хоть и под псевдонимом «А. Долженов», спешно образованным от слова «долг»), он пришел в совершенный восторг. Необходимость псевдонима диктовалась тем, что фамилия «Окуджава» оставалась в Грузии подозрительной: так и быть, фронтовика, да еще с ранением, можно принять в университет, но чтобы печататься – надо было еще доказать благонадежность. Следующее стихотворение, 24 июля, Окуджава тоже напечатал под псевдонимом. Это стилизованный под детскую поэзию рассказ девочки о том, как они с мамой встречали отца. Если и есть в этом тексте что-то от собственно Окуджавы, то прежняя установка на размыкание лирического сюжета, отход от схемы: мама с девочкой идут на вокзал встречать отца – а он не приехал.

И последних повстречали,

И ушли в большую дверь.

Мы остались на вокзале.

Что же делать нам теперь?

Вот эта горестная нота, детская растерянность – в праздничном стихотворении, посвященном все той же демобилизации, – и делает его живым; дальше девочка отдает свой чистый и душистый букет другому фронтовику (заметим сходный финал фильма «Летят журавли», где Вероника, отчаявшись встретить Бориса, раздает цветы другим солдатам; конечно, Калатозов не читал стародавней провинциальной публикации, интуитивно найдя тот же самый лирический ход, над которым поныне рыдают зрители всего мира):

И сказал волнуясь, хрипло,

Закрутив с сединкой ус:

– Просто так сказать – спасибо

Слишком мало, сознаюсь.

Но возьмите вот. Сражаясь,

Для детей своих берег.

И поднес мне, улыбаясь,

Черный высохший комок.

– В грозных битвах,

В вражьем стане,

В вихре жизни фронтовой

Я пронес в своем кармане

Эту горсть земли родной.

Ужасно неловкие стихи – особенно этот «черный высохший комок»; да и трудно себе представить солдата, который в реальности, а не в стихах, таскал бы в гимнастерке «горсть земли родной»; но сюжет уже типично окуджавовский. Девочка отдает чужому человеку букет, собранный для отца (что с ним, почему не приехал – мы не знаем); а солдат, которого никто не встретил, отдает ей комок родной земли, который носил с собой всю войну. Почему его не встретили – тоже непонятно: может, семья погибла, а может, просто не успели, – но человеческое и, более того, трагическое измерение у текста появляется. Заметим эти трагические обертона в стихах о возвращении: видимо, Победа и самому Окуджаве принесла не только радость, но и горечь. Ожидавшейся широкой амнистии не последовало, собственные перспективы туманны, – в общем, на фоне ликующей прессы тех лет его поэтический дебют выглядит диссонансом.

Лишь 9 августа Окуджава впервые печатается в «Бойце» под собственной фамилией. Это стихотворение «Девушке-солдату»:

Обнимала залпами гроза,

Ветры, надрываясь, песни пели:

«…Девичьи усталые глаза,

Серые солдатские шинели…»

Стихотворение это примечательно разве что тем, что – и это будет характерно для Окуджавы в дальнейшем – утверждает равную роль мальчиков и девочек сорок первого года в войне: «Тяжесть завязавшейся войны поровну легла на наши плечи». Здесь отчетливо светловское влияние – именно Светлов настаивал на равноправном участии женщин в военной страде, на их высокой и благородной роли:

Наши девушки, ремешком

Подпоясывая шинели,

С песней падали под ножом,

На высоких кострах горели.

Вполне возможно, что «шинели» пришли из этого стихотворения, а «усталые глаза» – из «Бригантины».

Регулярные публикации Окуджавы привели к тому, что 2 сентября в газете появилась рубрика «Творчество Булата Окуджавы». Уже процитированная врезка несколько преувеличила его фронтовой опыт – «прошел с жаркими боями не одну сотню километров», – но, видимо, это было необходимым условием публикаций в армейской газете. В этот раз напечатали сразу два его стихотворения – «Не позабыть жестоких дней» (абсолютно никакое, декларативное) и «В край родимый», обращенное к медсестре. Здесь интересно главным образом первое обращение Окуджавы к редкому стихотворному размеру – четырехстопному ямбу с дактилическим окончанием, к которому он подберет потом одну из лучших своих мелодий («Не клонись-ка ты, головушка»). Сюжет этого стихотворения – прощание с медсестрой, которая спасла солдату жизнь, – расхожий сюжет в советской послевоенной литературе; появляются здесь и «усталые глаза» (той, далекой, которая «крепко любит, верно ждет»). Примечательна, однако, фольклорность, к которой Окуджава с молодости тяготел:

В край родимый буйной птицею

Сердце просится мое.

Не туда ли возвратиться мне,

Где оставил я ее?

Ты хорошая, ты славная,

Жаркий юг мне мил и люб,

Но на севере оставлена

Та, которую люблю.

Грех сказать – поденщина шла молодому автору на пользу: он быстро набивал руку. Стихотворение «Кавалерист» (12 декабря 1945 года) – уже вполне мастеровитое: «Мать не пустила за ворота. Малыш – к окну. И видит он: несется из-за поворота кавалерийский эскадрон. Но пролетели вихрем кони и песню унесли. А он все бил рукой о подоконник и вел в сраженья эскадрон». Будь в стихотворении только эти две строфы – первая и последняя, – оно бы достойно выглядело в любом детском сборнике. Последняя публикация Окуджавы в «Бойце РККА» – «Декабрьская полночь» в номере от 1 января 1946 года (с нового года газету переименовали в «Ленинское знамя»). Размер выдает знакомство с военной поэмой Пастернака «Зарево» – и, конечно, с блоковской «Незнакомкой»:

Морозной дымкою окутанный,

Седой от снега и забот,

Звеня последними минутами,

Уходит сорок пятый год.

Искрится небо звездной россыпью,

С кремлевских стен двенадцать бьет…

И вот торжественною поступью

Уже шагает Новый год.

И сосны, к поступи прислушиваясь,

Кивают лапами ветвей,

А он идет без войн, без ужасов,

Счастливый юностью своей…

Больше он в тбилисских газетах не печатался – то ли потому, что его покровитель Ираклий Андроников вернулся в Москву, то ли потому, что ему надоело сочинять «на случай»: при его требовательности к себе это естественно, ему часто потом приходилось соскакивать с круга, когда казалось, что начинаются самоповторы или появилась инерция успеха. Он твердо решил в будущем заниматься не филологией, а литературой. Была у него даже идея бросить университет и попробовать перевестись в Москву, в Литературный институт. Ему отсоветовал это делать человек, давно бывший для него непререкаемым авторитетом, – Борис Пастернак.

Пастернак приехал в Тбилиси в октябре 1945 года, на празднование столетия смерти Николоза Бараташвили, полное собрание стихов которого он только что перевел. Окуджаве удалось посетить его вечер в тбилисском Союзе писателей (он запомнил потертый костюм Пастернака и сдержанную манеру чтения), а на следующий день и поговорить с ним – вероятно, по протекции Галактиона. Он пришел к Пастернаку в гостиницу «Тбилиси» и полчаса читал свои стихи. По его собственным позднейшим рассказам, Пастернак смотрел мимо, на стихи никак не отреагировал, но разговаривал с ним сердечно, без тени высокомерия. Литинститут он назвал «гениальной ошибкой Горького» и переводиться отсоветовал. Больше они не увиделись – после переезда в Москву Окуджава опасался его тревожить, стыдясь напоминать о том юношеском визите. Он был на похоронах Пастернака 2 июня 1960 года – многолюдных, превратившихся в демонстрацию.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Булат Окуджава"

Книги похожие на "Булат Окуджава" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Булат Окуджава"

Отзывы читателей о книге "Булат Окуджава", комментарии и мнения людей о произведении.