Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 2

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 2"

Описание и краткое содержание "Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 2" читать бесплатно онлайн.

Архипелаг ГУЛАГ — художественно-историческое исследование Александра Солженицына о советской репрессивной системе в период с 1918 по 1956 годы. ГУЛАГ — аббревиатура от Главное Управление ЛАГерей, название «Архипелаг ГУЛАГ» — аллюзия на «Остров Сахалин» А. П. Чехова. «Архипелаг ГУЛАГ» был написан Солженицыным в СССР тайно (закончен 22 февраля 1967 г.), первый том опубликован в Париже в декабре 1973 г. Вопреки распространённому мнению, присуждение Солженицыну Нобелевской премии в 1970 г. не связано с «Архипелагом ГУЛАГ». Книга производила крайне сильное впечатление на тогдашних читателей. Из-за яркой антисоветской направленности «Архипелаг» был популярен среди диссидентов, считается наиболее значительным антикоммунистическим произведением. В СССР «Архипелаг» был опубликован в 1990 г. Словосочетание «Архипелаг ГУЛАГ» стало нарицательным, часто используется в публицистике и художественной литературе, в первую очередь по отношению к пенитенциарной системе СССР 20-50-х годов.

Дело в том, что были и в то время умы, занятые карательной теорией, например Пётр Стучка, и в "Руководящих Началах по уголовному праву РСФСР" 1919 года подвергнуто было новому определению само понятие наказания. Наказание, очень свежо утверждалось там, не есть ни возмездие (рабоче-крестьянское государство не мстит преступнику), ни искупление вины (никакой индивидуальной вины быть не может, только классовая причинность), а есть оборонительная мера по охране общественного строя — мера социальной защиты.

Раз "мера социальной защиты" — тогда понятно, на войне как на войне, надо или расстреливать ("высшая мера социальной защиты") или держать в тюрьме. Но при этом как-то тускнела идея исправления, к которой в том же 1919 году призывал VIII съезд партии. И, главное, непонятно стало: от чего же исправляться, если нет вины? От классовой причинности исправиться же нельзя!?

Тем временем кончилась гражданская война, учредились в 1922 году первые советские кодексы, прошёл в 1923 "съезд работников пенитенциарного труда", составились в 1924 новые "Основные начала уголовного законодательства"- под новый Уголовный Кодекс 1926 года (который и полозил-то по нашей шее тридцать пять лет) — а новонайденные понятия, что нет «вины» и нет «наказания», а есть "социальная опасность" и "социальная защита", — сохранились.

Конечно, так удобнее. Такая теория разрешает кого угодно арестовывать как заложника, как "лицо, находящееся под сомнением" (телеграмма Ленина Евгении Бош), даже целые народы ссылать по соображениям их опасности (примеры известны), — но надо быть жонглёром первого класса, чтобы при всём этом ещё строить и содержать в начищенном состоянии теорию "исправления".

Однако, были жонглёры, и теория была, и сами лагеря были названы именно исправительными. И мы сейчас даже много можем привести цитат.

Вышинский: "Вся советская уголовная политика строится на диалектическом (!) сочетании принципа подавления и принуждения с принципом убеждения и перевоспитанием."[98] "Все буржуазные пенитенциарные учреждения стараются «донять» преступника причинением ему физических и моральных страданий" (ведь они же хотят его "исправить"). "В отличие же от буржуазного наказания, у нас страдания заключённых — не цель, а средство.- (Так и там, вроде, тоже — не цель, а средство. — А. С.). — Цель же у нас — действительное исправление, чтобы из лагерей выходили сознательные труженики."

Усвоено? Хоть и принуждая, но мы всё-таки исправляем (и тоже, оказывается, через страдания) — только неизвестно от чего.

Но тут же, на соседней странице:

"При помощи революционного насилия исправительно-трудовые лагеря локализуют и обезвреживают преступные элементы старого общества"[99] (и всё — старого общества! и в 1952 году — всё будет "старого общества". Вали волку на холку!).

Так уж об исправлении — ни слова? Локализуем и обезвреживаем?

И в том же (1934) году:

"Двуединая задача подавления плюс воспитания кого можно."

Кого можно. Выясняется: исправление-то не для всех.

И уж у мелких авторов так и порхает готовой откуда-то цитаткой: "исправление исправимых", "исправление исправимых".

А неисправимых? В братскую яму? На луну (Колыма)? Под шмадтиху (Норильск)?

Даже исправительно-трудовой кодекс 1924 года с высоты 1934 юристы Вышинского упрекают в "ложном представлении о всеобщем исправлении". Потому что кодекс этот ничего не пишет об истреблении.

Никто не обещал, что будут исправлять Пятьдесят Восьмую.

Вот и назвал я эту часть — истребительно-трудовые. Как чувствовали мы шкурой нашей.

А если какие цитатки у юристов сошлись кривовато, так подымайте из могилы Стучку, волоките Вышинского — и пусть разбираются. Я не виноват.

Это сейчас вот, за свою книгу садясь, обратился я полистать предшественников, да и то добрые люди помогли, ведь нигде их уже не достанешь. А таская замызганные лагерные бушлаты, мы о таких книгах не догадывались даже. Что вся наша жизнь определяется не волей гражданина начальника, а каким-то легендарным кодексом труда заключённых — это не для нас одних был слух тёмный, параша, но и майор, начальник ОЛПа, ни за что б не поверил. Служебным закрытым тиражом изданные, никем в руках не держанные, ещё ли сохранились они в гулаговских сейфах или все сожжены как вредительские — никто не знал. Ни цитаты из них не было вывешено в культурно-воспитательных уголках, ни цыфирки не оглашено с деревянных помостов — сколько там часов рабочий день? сколько выходных в месяц? есть ли оплата труда? полагается ли что за увечья? — да и свои ж бы ребята на смех бы подняли, если вопрос задашь.

Кто эти гуманные письмена знал и читал, так это наши дипломаты. Они-то небось, на конференциях этой книжечкой потрясывали. Так ещё бы! Я вот сейчас только цитатки добыл — и то слёзы текут:

— в "Руководящих Началах" 1919: раз наказание не есть возмездие, то не должно быть никаких элементов мучительства;

— в 1920: запретить называть заключённых на «ты». (А, простите, неудобно выразиться, а… "в рот" — можно?);

— исправтрудкодекс 1924 года, статья 49 — "режим должен быть лишён признаков мучительства, отнюдь не допуская: наручников, карцера (!), строго-одиночного заключения, лишения пищи, свиданий через решётку".

Ну, и хватит. А более поздних указаний нет: для дипломатов и этого довольно, ГУЛАГу и того не нужно.

Ещё в уголовном кодексе 1926 года была статья 9-я, случайно я её знал и вызубрил:

"Меры социальной защиты не могут иметь целью причинения физического страдания или унижения человеческого достоинства и не ставят себе задачи возмездия и кары."

Вот где голубизна! Любя оттянуть начальство на законных основаниях, я частенько тараторил им эту статью — и все охранители только глаза таращили от удивления и негодования. Были уже служаки по двадцать лет, к пенсии готовились — никогда никакой Девятой статьи не слышали, да впрочем и кодекса в руках не держали.

О, "умная дальновидная человеческая администрация сверху донизу"! как написал в «Лайфе» верховный судья штата Нью-Йорк Лейбовиц, посетивший ГУЛАГ. "Отбывая свой срок наказаний, заключённый сохраняет чувство собственного достоинства", — вот как понял он и увидел.

О, счастлив штат Нью-Йорк, имея такого проницательного осла в качестве судьи!

Ах, сытые, беспечные, близорукие, безответственные иностранцы с блокнотами и шариковыми ручками! — от тех корреспондентов, которые ещё в Кеми задавали зэкам вопросы при лагерном начальстве! — сколько вы нам навредили в тщеславной страсти блеснуть пониманием там, где не поняли вы ни хрена!

"Собственного достоинства!" Того, кто осуждён без суда? Кого на станциях сажают задницей в грязь? Кто по свисту плётки гражданина надзирателя скребёт пальцами землю, политую мочой, и относит — чтобы не получить карцера? Тех образованных женщин, которые как великой чести удостаивались стирки белья и кормления собственных свиней гражданина начальника лагпункта? И по первому пьяному жесту его становились в доступные позы, чтобы завтра не околеть на общих?

…Огонь, огонь! Сучья трещат, и ночной ветер поздней осени мотает пламя костра. Зона — тёмная, у костра — я один, могу ещё принести плотничьих обрезков. Зона — льготная, такая льготная, что я как будто на воле, — это райский остров, это «шарашка» Марфино в её самое льготное время. Никто не наглядывает за мной, не зовёт в камеру, от костра не гонит. Я закутался в телогрейку — всё-таки холодновато от резкого ветра.

А она — который уже час стоит на ветру, руки по швам, голову опустив, то плачет, то стынет неподвижно. Иногда опять просит жалобно:

— Гражданин начальник!.. Простите!.. Простите, я больше не буду…

Ветер относит её стон ко мне, как если б она стонала над самым моим ухом. Гражданин начальник на вахте топит печку и не отзывается.

Это — вахта смежного с нами лагеря, откуда их рабочие приходят в нашу зону прокладывать водопровод, ремонтировать семинарское ветхое здание. От меня за хитросплетением многих колючих проволок, а от вахты в двух шагах, под ярким фонарём, понуренно стоит наказанная девушка, ветер дёргает её серую рабочую юбочку, студит ноги и голову в лёгкой косынке. Днём, когда они копали у нас траншею, было тепло. И другая девушка, спустясь в овраг, отползла к Владыкинскому шоссе и убежала — охрана была растяпистая. А по шоссе ходит московский городской автобус, спохватились — её уже не поймать. Подняли тревогу, приходил злой чёрный майор, кричал, что за этот побег, если беглянку не найдут, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы рассвирепели, и все кричали, а особенно одна, злобно вращая глазами: "Чтоб её поймали, проклятую! Чтоб ей ножницами — шырк! шырк! — голову остригли перед строем!" (То не она придумала, так наказывают женщин в ГУЛАГе.) А эта девушка вздохнула и сказала: "Хоть за нас пусть на воле погуляет!" Надзиратель услышал — и вот она наказана: всех увели в лагерь, а её поставили по стойке «смирно» перед вахтой. Это было в шесть часов вечера, а сейчас — одиннадцатый ночи. Она пыталась перетаптываться, тем согреваясь, вахтёр высунулся и крикнул: "Стой смирно, б…, хуже будет!" Теперь она не шевелится и только плачет:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

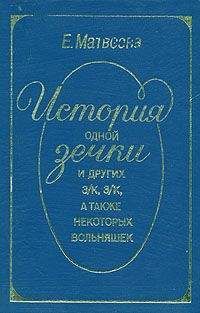

Похожие книги на "Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 2"

Книги похожие на "Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 2"

Отзывы читателей о книге "Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 2", комментарии и мнения людей о произведении.