Алан Уотс - Дао и дзен

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дао и дзен"

Описание и краткое содержание "Дао и дзен" читать бесплатно онлайн.

`Путь Дзэн` - первая из серии издаваемых `Софией` книг Алана Уотса, одного из крупнейших в мире исследователей восточных религий. Его книги известны и любимы во всем мире не менее, чем книги К.Кастанеды. `Путь Дзэн` - одна из лучших книг о Дзэн - буддизме.`В основе подхода Дзэн существует сильное и абсолютно несентиментальное сострадание к человеческим существам. Это способ обратить наш ум внутрь себя, преобразовать и решить самые тягостные проблемы...`

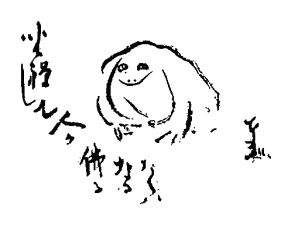

Если перевести синь как "ум", "сознание", - получается нечто слишком интеллектуальное, связанное с корой головного мозга; если же перевести "сердце" - в современном языке это вызывает ассоциации с чем-то эмоциональным, даже сентиментальным. Трудность и в другом: синь употребляется не всегда в одном и том же значении. В выражении "у-синъ" "синь" означает некое препятствие, которое подлежит устранению, а иногда синь выступает почти как синоним Дао. Особенно часто это бывает в Дзэн-буддийских текстах, где сплошь и рядом встречаются такие словосочетания как "первоначальный ум" (пень-синь), "ум Будды" (фусинь), а также "вера в ум" (синь-синь). Это явное противоречие снимается тем основополагающим соображением, что "ум не ум", то есть синь истинно эффективен, когда действует, как бы отсутствуя. Точно так же глаза видят хорошо, когда они не видят самих себя, то есть точек и пятнышек в воздухе.

Скорее всего, синь обозначает взятое в целом функционирование психики человека, а в более узком смысле слова - центр психической деятельности, который связан с центральной точкой в верхней части тела. Соответствующее японское слово кокоро обладает еще большим числом тонких оттенков значения, но пока достаточно подчеркнуть, что, переводя синь как ум (довольно расплывчатый термин), мы здесь имеем в виду не только интеллектуальный, мыслящий ум и даже не только верхний слой сознания в целом. Ибо, как учит даосизм и Дзэн-буддизм, центр психической деятельности человека не находится в его сознательном мышлении, и вообще в его "эго".

Когда человек научился отпускать свой ум так, что тот начинает действовать со всей присущей ему от природы цельностью и спонтанностью, - в человеке начинает проявляться особого рода свойство или сила, которую называют дэ. Это не добродетель в теперешнем смысле слова как нравственная безупречность, а скорее в старом смысле, ассоциирующемся с эффективностью, когда говорят о целительных свойствах растения. Далее, дэ есть естественная и спонтанная сила, свойство, которое нельзя культивировать или имитировать каким-либо сознательным образом. Лао-цзы говорит:

В высшем дэ нет дэ,

Поэтому оно дэ.

В низшем дэ есть дэ,

Поэтому оно не дэ.

Высшее дэ не действует (у-вей) и не преследует цели.

Низшее дэ действует и преследует цель (38).

Буквальный перевод обладает глубиной и выразительностью, которые исчезают в парафразе типа:

"Высшая добродетель не осознает себя добродетелью, поэтому она добродетель. Низшая добродетель желает быть добродетельной, поэтому она не добродетель".

В то время, как конфуцианство проповедовало добродетель, состоящую в искусственном следовании правилам и предписаниям, даосы подчеркивали, что такая добродетель конвенциональна и не подлинна. Чжуан-цзы сочинил следующий воображаемый диалог между Конфуцием и Лао-цзы:

- Скажи мне, - сказал Лао-цзы, - в чем состоит милосердие и долг перед ближним?

- Они состоят, - ответил Конфуций, - в способности радоваться вместе со всем миром, во всеохватывающем чувстве любви без тени "Я". Вот в чем милосердие и долг перед ближним.

- Какая чушь! - воскликнул Лао-цзы. - Разве универсальная любовь содержит в себе противоречия? Разве уничтожение "Я" не есть положительная проявление "Я"? Господин мой, если вы не хотите лишить империю источников жизни - вот перед Вами универсум, его порядок нерушим; вот солнце и луна свет их неизменен; вот звезды - их созвездия не меняются; вот птицы и звери - они живут стаями и стадами, без перемен; вот деревья и кустарники они растут снизу вверх - все без исключения. Будьте им подобны. Следуйте Дао и будьте совершенны. К чему эта бесплодная погоня за добрыми делами и справедливостью - это все равно что бить в барабан, отправляясь на розыски беглеца. Увы! Господин мой, как много путаницы внесли Вы в сознание человека. (13) [41, с. 167].

Даосская критика конвенциональной добродетели относится не только к сфере нравственной, но и к искусству, ремеслу, торговле. Вот что пишет Чжуан-цзы:

Ремесленник Чуй умел рисовать круги от руки ровнее, чем циркулем. Казалось, его пальцы так естественно приспосабливаются к тому, над чем он трудится, что ему совсем не приходится напрягать внимание. Его ум при этом оставался Одним (то есть целостным) и не знал пут. Если ты не замечаешь пальцев ног - значит туфли впору. Если не чувствуешь своей талии, значит пояс не давит. Когда сознание не отмечает ни положительного ни отрицательного, значит сердце синь легко... И тот, кому "легко", всегда легко, - и не сознает, что эта "легкость" легка. (19) [41, с.242].

Так же, как ремесленник, обладатель дэ обходится без искусственного циркуля, художник, музыкант, повар не нуждаются в конвенциональной классификации, присущей различным видам искусства. Лао-цзы говорит:

Пятя цветов утомляют зрение.

Пять звуков режут слух.

Пять приправ притупляют вкус,

Скачки и охота волнуют сердце.

Редкие вещи отнимают силы.

Поэтому совершенномудрый

Печется о жизни сытой, а не изысканной. (12) [21,с.22].

Это ни в коем случае не следует понимать как аскетическую ненависть к чувственному опыту. Смысл этого отрывка как раз в том, что восприимчивость глаза к цвету гораздо шире, чем фиксированное представление о пяти и только пяти цветах. В действительности существует лишь последовательная смена бесчисленных оттенков, и расчленение их на отдельные цвета с помощью наименований отвлекает внимание от тонкости этих переходов. Вот почему "совершенномудрый печется о жизни сытой, а не изысканной" - это значит, что он судит, исходя из конкретного содержания переживания, а не из того, насколько это переживание соответствует теоретическим нормам.

В конечном счете получается, что дэ - это немыслимая искусность и творческая сила естественной и спонтанной деятельности человека - сила, которая блокируется, когда пытаются овладеть ею посредством какого-то формального метода или приема. Это как искусство сороконожки из известной песенки - управлять сразу всеми своими сорока ножками.

Сороконожка была вполне счастлива,

До тех пор пока жаба в шутку

Не спросила ее: "Скажи, пожалуйста,

В каком порядке движутся твои ножки?"

Сознание сороконожки так напряглось,

Что она лежала в канаве в полной прострации,

Размышляя над тем, как сдвинуться с места.

Глубочайшее уважение к дэ пронизывает все высшие достижения культуры Дальнего Востока, так что дэ является основным принципом всех видов искусства и ремесла. Хотя эти искусства и пользуются чрезвычайно сложной и, с нашей точки зрения тончайшей техникой, - сама по себе она все же считается второстепенной, всего лишь средством. Лучшие же произведения искусства содержат элемент случайного. Это не просто мастерское подражание случайному, притворная спонтанность, за которой искусно скрыт продуманный план. Представление о дэ в искусстве затрагивает несравненно более глубокий и подлинный уровень. Культура даосизма и Дзэн придерживается убеждения, что каждый человек может стать без всякого намерения со своей стороны источником самых чудесных неожиданностей.

Итак, даосизм - это чисто китайский путь освобождения, который, слившись с индийским буддизмом Махаяны, породил дзэн-буддизм. Даосизм - это освобождение от конвенций и высвобождение творческой силы дэ. Всякая попытка описать и сформулировать его в словах или в последовательных мыслительных знаках с неизбежностью приводит к неминуемому его искажению. Эта глава поневоле представила даосизм в виде то ли виталистской, то ли натуралистической философии. Западне философы, увы, постоянно терзаются, обнаружив, что не могут сойти с избитой колеи привычных представлений. Как бы они ни старались, их "новая" философия оказывается обновленным вариантом прежних идей монизма или плюрализма, философии реалистической или номиналистской, виталистской или механистической. Ведь это единственно возможные альтернативы, которые представляют нам конвенции самой мысли: они не могут ничего обсуждать, не обозначив предмет в своем собственном языке. Когда попытаешься изобразить на плоскости третье измерение, обязательно будет казаться, что оно то и дело сливается то с длиной, то с шириной. Или, как говорил Чжуан-цзы:

Если бы слов было достаточно, то, проговорив целый день, мы сумели бы исчерпать Дао. Поскольку же слов недостаточно, то, проговорив целый день, можно исчерпать лишь материальное. Дао - нечто вне материального. Его не выразить ни в словах, ни в молчании. (25) [41,с.351].

Глава 2. ИСТОКИ БУДДИЗМА

Когда китайская цивилизация впервые соприкоснулась с буддизмом, она насчитывала уже по меньшей мере две тысячи лет. Новая философия столкнулась таким образом с устоявшейся традиционной культурой и вряд ли прижилась бы в ней, если бы не приспособилась к китайскому складу ума. Правда, сходство между даосизмом и буддизмом и так настолько велико, что возникает подозрение, не были ли они связаны гораздо раньше, чем считается. Во всяком случае, Китай поглотил буддизм точно так же, как поглощал многие другие чужеродные воздействия, - не только идеи и философские системы, но и целые народы и орды завоевателей. И, несомненно, во многом это объясняется теми исключительными устойчивостью и зрелостью, которыми китайцы обязаны конфуцианству. Здравое, свободное от фанатизма, проникнутое человеколюбием учение Конфуция являет собой один из самых реалистических образцов социальной конвенции, какие только известны истории. Обогатившись даосским принципом "Пусть все остается само собой!", конфуцианство взрастило зрелый и в то же время легкий тип сознания, которое, восприняв буддизм, во многом изменило его, сделав более "практичным". Иначе говоря, китайцы сделали буддизм образом жизни, доступным для человеческих существ - людей с семьями, с каждодневным необходимым трудом, с нормальными инстинктами и страстями. Основным принципом конфуцианства является положение о том, что "не истина возвышает человека, а человек возвышает истину". "Человечность" или "человеческая сердечность" (женъ) всегда ощущалась им выше "правоты" (и), ибо человек как таковой выше любой идеи, которую он способен породить. Бывают времена, когда страсти людей заслуживают гораздо больше доверия, чем их принципы. Противоположные принципы, враждебные идеологии - непримиримы, и войны, ведущиеся из-за них, приводят к взаимному истреблению. Куда менее разрушительны войны, возникающие из-за простой жажды наживы. Ведь в этом случае захватчик старается по крайней мере не уничтожать то, что собирается завоевать. Разумные - то есть человеческие - существа всегда способны на компромисс, но не люди, которые обесчеловечили себя, сделавшись слепым орудием какой-нибудь доктрины или идеала, - фанатики, чья вера в абстракции превратила их во врагов всего живого. Смягченный таким отношением к жизни, дальневосточный буддизм более "удобоварим" и человечески естествен, чем буддизм Индии или Тибета, чей жизненный идеал иногда выглядит сверхчеловеческим, доступным скорее ангелам, чем людям. Но и в нем, как и во всех остальных школах, буддисты придерживаются определенного Среднего Пути между крайними состояниями ангела (дева) и демона (прета), аскетизма и чувственности. Они утверждают, что нет иного пути к высочайшему "пробуждению" или состоянию Будды, кроме как через человеческое состояние. При попытке дать исторически точное описание индийского буддизма, а также той философской традиции, из которой он вырастает, возникают серьезные трудности. О них должен знать каждый изучающий восточную мысль, потому что почти все важные суждения относительно древней Индии следует принимать с осторожностью. И следует упомянуть некоторые из этих затруднений, прежде чем приступить к индийскому буддизму. Первое и самое серьезное - это проблема интерпретации санскритских и палийских текстов, образующих древнеиндийскую литературу. Это относится в первую очередь к санскриту, священному языку Индии, и, в частности, к той его особой разновидности, которая использовалась в ведический период. Исследователь как на Западе, так и в самой Индии, не может быть уверен в точности интерпретации этих текстов, а все новые словари полагаются главным образом на один и тот же источник лексикон, составленный Бетлингком и Ротом в конце прошлого столетия, в котором, как признано теперь, содержится немало гадательных утверждений. Это пагубно сказывается на нашем понимании основных источников индуизма - Вед и Упанишад. Созданию правильных европейских эквивалентов для философских терминов Индии помешало то обстоятельство, что первые лексикографы слишком поспешно находили им параллели среди западноевропейских богословских терминов, ведь в первую очередь они стремились оказать помощь миссионерам. [8] Второе затруднение состоит в том, что почти невозможно выяснить, что представлял собой первоначальный буддизм. Существуют два списка буддийских священных текстов: палийский Канон Тхеравады, или Южной школы буддизма, которая процветает на Цейлоне, в Бирме и Таиланде, и санскритско-тибетско-китайский Канон Махаяны, или Северной школы. Все исследователи считают, что основные сутры (так называются священные тексты) Канона Махаяны были составлены не раньше 1-го века до нашей эры. Однако литературная форма палийского Канона наводит на мысль, что и он не является буквальным воспроизведением слов Гаутамы-Будды. Если признать, что характер речи индийского учителя периода от 800 до 300 года до нашей эры отражен в языке Упанишад, то очень уж этот стиль не похож на скучные повторы и схоластическую манеру изложения священных текстов палийского Канона. Не приходится сомневаться в том, что большая часть обоих буддийских Канонов есть результат трудов пандитов Сангхи, буддийского монашеского ордена. Оба Канона обнаруживают все признаки благоговейной переработки первоначального учения. И в них, как на русских иконах, почти невозможно разглядеть живопись за покровом золота и драгоценных камней. Третья трудность заключается в том, что индийско-буддийская традиция никогда не проявляла интереса к истории, столь характерного для традиции еврейско-христианской. Поэтому не существует почти никаких указаний на время создания того или иного буддийского текста. Задолго до того, как их записали, сутры из поколения в поколение передавались из уст в уста, и вполне возможно, что во время такой устной передачи ссылки на исторические события менялись, удовлетворяя потребности момента. Более того, буддийский монах, писавший в 200 году нашей эры, мог без всяких угрызений совести приписать Будде свои собственные слова, искренне полагая, что они являются выражением не его личного мнения, а того сверхличного состояния просветления, которого он достиг. Он приписывал свои слова Будде, как бы говоря от имени своего духовного, а не материального тела. Опасность исследовательской работы всегда заключается в том, что при узкой специализации может оказаться, что за деревьями не видно леса. Поэтому для того, чтобы составить представление об индийской мысли, существовавшей во времена Будды за шесть веков до Иисуса Христа, недостаточно одного кропотливого исследования, - каким бы необходимым оно ни было. Существует все же достаточное количество надежных сведений, с помощью которых можно представить себе величественный и прекрасно разработанный индуизм Упанишад, если только не изучать его, уткнувшись носом в книгу. Основополагающей для индийской жизни и мысли с самых древних времен является великая мифологическая тема атма-яджна (atma-yajna) - акта самопожертвования. Этим актом Бог порождает вселенную, и этим актом человек, следуя божественному образцу, воссоединяется с Богом. Акт, которым мир создается, и акт, которым он завершается, - один и тот же, - это отказ от своей жизни; как будто вечный космический процесс - не что иное как игра, где необходимо передать мяч, как только его получишь. Отсюда основной миф индуизма: мир - это Божество, играющее в прятки с самим собой. В качестве Праджапати, Вишну или Брахмы Бог под разными именами создает этот мир актом самоотречения или самозабвения, в результате чего Одно становится Многим и единственный Актер играет бесчисленные роли. В финале он возвращается к себе - только для того, чтобы начать пьесу с самого начала - Один, умирающий во Многих, и Многие, умирающие в Одном: Тысяча голов, тысяча глаз и тысяча ног у Пуруши, Который наполняет собою всю Землю и возвышающегося над ней на десять пальцев.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дао и дзен"

Книги похожие на "Дао и дзен" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алан Уотс - Дао и дзен"

Отзывы читателей о книге "Дао и дзен", комментарии и мнения людей о произведении.