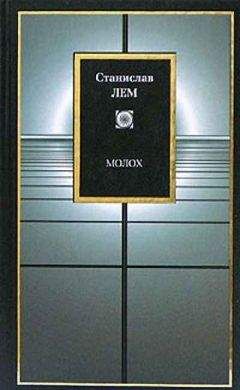

Станислав Лем - Молох (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Молох (сборник)"

Описание и краткое содержание "Молох (сборник)" читать бесплатно онлайн.

От переводчика:

«… Как отметил в своей книге „Вселенная Лема“ профессор Ягеллонского университета (г. Краков) Ежи Яжембский, Станислав Лем своим эссеистическим работам всегда давал значащие названия, великолепно отражающие и концепцию рассматриваемой проблемы, и состояние души эссеиста.

Название настоящего сборника — «Молох» — предложено самим писателем.

… Когда настоящий сборник готовился к печати, в Польше в качестве 26-го тома Собрания сочинений Станислава Лема издана книга «Молох», состоящая из двух сборников: «Тайна китайской комнаты» и «Мегабитовая бомба». Ознакомившись с содержанием книги, которую читатель держит в руках, редактор упомянутого польского Собрания сочинений Ежи Яжембский отметил, что настоящий сборник — это истинный «Молох».»

В книгу вошли сборники эссеистики Станислава Лема, практически неизвестные отечественному читателю: «Тайна китайской комнаты», «Мегабитовая бомба», «Мгновение», эссе «Тридцать лет спустя», «Прогноз развития биологии до 2040 года», фантастические рассказы последних лет, не издававшиеся ранее: «Два молодых человека», «Последнее путешествие Ийона Тихого» и др., а также в разделе «Вместо послесловия» — последние заметки автора.

2

Я рассказываю о тех моих давних трудах, поскольку они действительно могли послужить поводом для того, чтобы пригласить меня для участия в названной сессии «Академии Третьего Тысячелетия», но вместе с тем я должен дать здесь дополнительные пояснения. Именно сорок лет назад, когда я писал вышеназванные книги, сама кибернетика вместе с теорией информации существовала еще только в пеленках, а такими далеко идущими в будущее судебными процессами и этическими предостережениями даже и не пахло: они представляли для читателей область фантазии, которая, подобно сну, на соответствие с признанными моральными нормами и законами права детально исследована быть не может. Ни за сны, ни за мои (кратко здесь приведенные) гипотезы никто не может подвергаться преследованиям в уголовном порядке. Однако ситуация после почти полувека очень серьезно изменилась в области биологии, особенно в биотехнологии «в фазе вступительных исследований ДЛЯ наступления» ТАКЖЕ и на человеческий организм. Дерзкие и необычные мечты начинают создавать до сих пор нетронутый человеком плацдарм для реальных ДЕЙСТВИЙ, а не только позволяют думать in abstracto.[74] Из-за этого ситуацию, описанную в моих старых текстах, необходимо подвергнуть иному обсуждению и возможным корректурам. Этому я и намерен уделить немного внимания.

Вступление

1

После опубликования обе вышеназванные работы были проигнорированы, хотя я и не был одиноким в том смысле, что разделял познавательный оптимизм, инвестированный в кибернетику, когда computer science[75] находилась в пеленках, а фундаментальное разделение между hardware и software едва обозначилось. Надежды скорого открытия «прямого пути» к искусственному интеллекту не сбылись. Различия между эволюцией мозга живых существ и «электронного мозга» не только бесспорны, но их пути явно расходятся. Однако не сойдутся ли они снова — и так можно воспринимать название мюнхенской конференции.

Дело в том, что мы являемся последними реликтами Природы во все «более искусственном» окружении и создаваемые нами технические инструменты оборачиваются не только против нас как оружие, но являются и помощниками: уже существуют, например, направления математики, которые не могли бы возникнуть без компьютерной поддержки. Однако применение введенных в цивилизацию компьютеров и их сетей вместе с проектируемой «информационной автострадой» (о которой в другом месте я писал со значительным скептицизмом) и, кроме того, экспоненциальное разрастание cyberspace, о котором как о «фантомологии» и «фантоматике» я имел возможность писать в «Сумме технологии», — все это еще НЕ является настоящим предвестием вторжения мертвых информационных процессов в наш мозг.

2

Замечу, что я вижу два разных пути проникновения плодов технологии в область мозга. Они могут, как два однонаправленных течения, соединиться в будущем, однако пока реально возникнет тот, который первым определит следующее:

IПуть химических, resp.[76] биохимических действий. Зачатки таких субстанций являются очень «широкоадресными», то есть они активируют и/или изменяют работу как тех центров мозга, управлять которыми мы ХОТИМ, так и тех, которые подвергаются воздействию благодаря возникающим побочным эффектам. На этом основана их «широкоадресность». Уже начинается «сужение» или фокусировка адресов, и эту уже развивающуюся область мне следует здесь пропустить, поскольку я должен говорить о «чипах» для мозга, а, например, не об аминах и гормонах, точно отмеряемых (некоторые из них могут иметь способность ПРЕОБРАЗОВАНИЯ личности и характера человека и тем самым напоминают элементы моей психимической «ПСИВИЛИЗАЦИИ» из фантастического «Футурологического конгресса»). Химический путь доминирует настолько, что должен быть обратим в эффектах: молекулярные связи вообще имеют не слишком долгий период активного действия и подвергаются в организме метаболическому распаду. (Однако иногда они могут, как ЛСД, вызывать психозы.)

IIПривлечь нас должен все же такой путь связи: «мозг — нехимический артефакт» в виде процессора или преобразователя информации, встроенного в нейронную оболочку мозга. (Речь может идти о биочипах, о которых уже пишут, хотя их и нет.) Химические соединения действуют, пожалуй, аналогово, а чипы должны быть скорее цифровыми (digital). Уже фон Нейман замечал, что следует отбросить чисто комбинаторную информационную методику, логическую, рекуррентную, алгоритмически неотшлифованную, абстрактное обобщение которой есть общая теория конечных автоматов (finite automata), ее же «первоисточником», «исходной клеткой», ее зародышем становится простейшая машина Тьюринга. Уже тогда предложенный (например, МакКеем) путь нейронных сетей — о нем я ТАКЖЕ писал в «Диалогах», — казалось, вселял серьезнейшие надежды, не упирающиеся на практике в логические глубины (итерационных операций, даже ускорения их выполнения вплоть до границ, задаваемых законами физики — квантовой — и скоростью света). К сожалению, этот путь очень «неудобен» математически и тем самым «ухабист» для будущих программистов (и конструкторов hardware).

3

Счастьем в несчастье — вышеупомянутом — кажется то, что мы пока не имеем каких-либо готовых к внедрению мозговых «чипов», тем самым находимся примерно в ситуации Леонардо да Винчи, который нам в своих трудах оставил рисунки «геликоптеров» с вертикально «ввинчивающимися» в атмосферу винтами, но от той идеи до реального вертолета дорога оказалась очень долгой! Правда, ЧТО-ТО из идеи Леонардо осталось еще для инструкторов и монтажников… но даже в ТАКОМ в отношении к BRAIN CHIPS мы не можем быть сегодня уверены.

И в конце вступления могу сказать, что на моем столе лежит популярный том Рона Уайта 1993 года «How Computer Works»,[77] и все дело в том, что нам хорошо известно, КАК работает компьютер, ибо мы сами его создали, поэтому при соответствующей подготовке мы сумеем его собрать и разобрать, и, кроме того, найдя другой компьютер или «посредника» совместимости, сумеем часть или даже всю информацию hardware и software заменить без ущерба — возможно, даже вместе с вирусами начального компьютера — на другой экземпляр. В этом смысле компьютеры «бессмертны», «копируемы», НЕ «индивидуальны» и НЕ «персонифицированы», и если кто-нибудь хочет, пусть заявляет, что компьютеры «все знают» (то есть содержат под рукой большие объемы используемой информации), хотя «ничего не понимают» из того, что имеют (хотя есть программы, начиная еще от «Элизы» Джозефа Вейзенбаума, неплохо изображающие собеседника-человека). Таким образом, мы уже знаем, что в принципе тест Тьюринга компьютером с достаточной производительностью может быть «преодолен», а человечек-собеседник обманут (когда посчитает, что разговаривает с человеком). При этом существует ДВУХДИАПАЗОННЫЙ релятивизм: все зависит как от производительности компьютера-программы, так и от интеллекта человека-собеседника. И как, в конце концов, в состязании шахматных программ brute force,[78] «ничего не понимая», победит и Каспарова, так и тест Тьюринга будет преодолен. Из этого НИЧЕГО ни хорошего, ни плохого для внедрения чипов в мозг — к счастью? — не следует.

Вторжение в мозг

1

С одной стороны, мы уже знаем о функциональной структуре нашего мозга очень много, но с другой — очень мало. Действительно, достаточно знаний имеет тот, кто, разобрав компьютер, опираясь на знание теории информации и информационной инженерии, сможет такой же или функционально похожий компьютер построить или по крайней мере сконструировать модель, способную функционировать. Зато не может быть и нет речи о том, чтобы группа сильнейших нейроэкспертов смогла научить неких конструкторов создавать модель мозга, например, таким образом: одна подгруппа сконструирует из проводниковых элементов ствол мозга, другая — гипоталамус (hypothalamus), следующая — thalamus (таламус), затем — лимфатическую систему, пока в конце две параллельные группы построят два способных к коммуникации (через pseudo-corpus callosum, большую спайку) на уровне высших агрегатов полушария мозга, с их многослойным серым веществом (старой и новой корой, paleo— et neocortex), а также огромной массой коротких и длинных межнейронных соединений.

Естественно, если бы такой невыполнимый сегодня проект удалось реализовать, неизбежно возникла бы необходимость подключения к этой модели тела, поскольку без постоянного притока и оттока импульсов — к мозгу от телесного sensorium, а также от тела к мозгу — мы получили бы калеку. Но сегодня это утопия: с такой точки зрения о мозге мы знаем немного. Недостаточно того, что благодаря множеству усилий мы узнали его основные функции, локализованные на разных «этажах». Это, впрочем, является результатом сборного труда эволюции, которая может приспосабливать и подгонять в данном филогенетическом течении наполовину возникающие структуры к наполовину оставшимся от минувших эпох. Однако этого знания для информационной инженерии вторжения «цереброматиков» все еще недостаточно. Локальный разброс на разных «этажах» головного мозга представляет, не только с моей точки зрения, результат той типично эволюционной работы, проделанной за миллионы лет, которая движется сначала мелкими шагами, а когда разгонится в экспоненциальном броске антропогенеза, увенчанного сознанием, то головной мозг, а скорее его различные нижние слои создают многоконфликтную систему, поддерживаемую в сложном балансе, эквивалентную такой (данной ей межцентральными антагонизмами) неустойчивости, что никакой другой вид, кроме человека, не подвергается патологическим отклонениям работы нервной системы в такой степени!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Молох (сборник)"

Книги похожие на "Молох (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Лем - Молох (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Молох (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.