Станислав Лем - Молох (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Молох (сборник)"

Описание и краткое содержание "Молох (сборник)" читать бесплатно онлайн.

От переводчика:

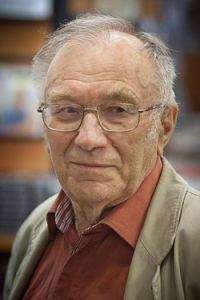

«… Как отметил в своей книге „Вселенная Лема“ профессор Ягеллонского университета (г. Краков) Ежи Яжембский, Станислав Лем своим эссеистическим работам всегда давал значащие названия, великолепно отражающие и концепцию рассматриваемой проблемы, и состояние души эссеиста.

Название настоящего сборника — «Молох» — предложено самим писателем.

… Когда настоящий сборник готовился к печати, в Польше в качестве 26-го тома Собрания сочинений Станислава Лема издана книга «Молох», состоящая из двух сборников: «Тайна китайской комнаты» и «Мегабитовая бомба». Ознакомившись с содержанием книги, которую читатель держит в руках, редактор упомянутого польского Собрания сочинений Ежи Яжембский отметил, что настоящий сборник — это истинный «Молох».»

В книгу вошли сборники эссеистики Станислава Лема, практически неизвестные отечественному читателю: «Тайна китайской комнаты», «Мегабитовая бомба», «Мгновение», эссе «Тридцать лет спустя», «Прогноз развития биологии до 2040 года», фантастические рассказы последних лет, не издававшиеся ранее: «Два молодых человека», «Последнее путешествие Ийона Тихого» и др., а также в разделе «Вместо послесловия» — последние заметки автора.

3

Скажем, что так оно и есть, но что это может иметь общего с моей философией в вопросе обсуждения сферы споров «про-AI» и «контр-AI»? Вначале следует сказать, что нас ожидает.

Во-первых, мы уже пришли к частичному опережению человеческого мозга компьютером, но не надо это смешивать с какой-то «антропологизацией» компьютеров, словно осталось сделать еще пару шагов вперед в техническом развитии — и они начнут действовать так же, как люди. Я позволю себе процитировать то, что писал более четверти века назад в «Сумме технологии».

«Возникнут и будут разрастаться машинные центры, управляющие производством, товарным оборотом, распределением, а также исследованиями (координация усилий ученых, поддержанная на раннем этапе машинами, то есть вспомогательными компьютерами). Возможны ли между ними конфликтные ситуации? Очень возможны. Конфликты будут возникать в плоскости инвестиционных, исследовательских, энергетических решений, потому что надо ведь будет определять первенство разных действий (…). Такие конфликты надо будет разрешать. Разумеется, это будут делать люди. Очень хорошо. Следовательно, решения будут касаться проблем огромной сложности, и люди — контролеры Координатора (компьютерного. — С.Л.) должны будут, чтобы разобраться в предоставленном им математическом море, обратиться к помощи других машин, оптимализирующих решение (…). Возможно ли, что машины контролеров, дублирующие работу континентальных машин, дадут другие результаты? Это вполне возможно, поскольку машина (в ходе работы. — С.Л.) становится как бы «необъективной». Известно, что человек не может не быть пристрастным, почему же машина (компьютер) должна быть пристрастной? Необъективность не должна вытекать из предпочтения (что касается качества), она вытекает из предоставления разнообразного веса противоречащим себе звеньям альтернатив. (Поскольку такие машины, будучи правдоподобными системами, не действуют тождественно.) Ситуация становится все более ясной, если мы выразим ее на языке игр. Машина является как бы игроком, ведущим состязание против некой «коалиции», которая складывается из огромного количества разнообразных группировок: производственных, рыночных, а также транспортных, обслуживающих и т. п.».

Этот длинный вывод заканчивает следующее утверждение. Дело выглядит так: либо компьютеры не умеют учитывать большего количества переменных по сравнению с человеком, и тогда вообще не стоит их создавать, либо они это умеют, и тогда человек не может сам разобраться в результатах или принять независимое от компьютера решение… Человеку не остается ничего другого, как стать связным, который переносит информационную ленту от решающего компьютера к контрольному компьютеру. Если результаты компьютеров неодинаковы, человек не может сделать ничего другого, как выбрать, подбросив монету: из «высшего надзирателя» он становится механизмом случайного выбора!

И вот опять, и то лишь при управляющих компьютерах, мы столкнулись с ситуацией, когда они становятся «более быстрыми» по сравнению с человеком. Далее я писал, что «сегодня» (то есть в 1965 г.) мы вообще обходимся без таких компьютеров в экономике и менеджменте. Но в настоящее время (1994 г.) компьютерные сети уже протягивают свои «щупальца» в эти отрасли. И кроме того, сегодня оказалось, что в отраслях математики и математической физики, в которых на результаты работы компьютеров, распоряжающихся вычислительными мощностями, каждый математик или физик должен положиться, такую работу ни один человек даже на протяжении всей жизни проконтролировать не в состоянии. И если в этих отраслях, как бы близких логически, состав исходных аксиом не совпадает идеально с таким же составом при проведении работ в разных исследовательских центрах, то ничего, кроме проверяющих «суперкомпьютеров», придумать нельзя, и такие «суперкомпьютеры» вовсе не являются судом Божиим, а только очередным шагом развития компьютерных технологий, то есть нам открывается пропасть как regressus ad infinitum…[46]

4

Но все, что я сказал, касалось исключительно отношения компьютеров к людям и их деятельности. Во-вторых, отправной точкой и одновременно темой первоначально постулируемой здесь «философии tertium comparationis» должен стать человеческий мозг, который по некоторым причинам в своем строении и функциях изучен несравненно хуже, чем компьютеры, так как мы сами их создаем и применяем. В то же время мозг мы, ясное дело, используем, но создаем его не мы.

Я позволю себе кратко перечислить некоторые «внекомпьютерные» особенности нашего мозга. Мозг состоит из большого числа, еще не подсчитанного, подотделов, причем эти подотделы в основном «должны» сотрудничать, но бывает, что они являются антагонистами и мешают друг другу. Это довольно просто можно наблюдать во многих явлениях. Например, можно нарушить процесс припоминания какой-нибудь декламации, если слишком сильно сконцентрировать на нем сознательное внимание; зато если от такого центра внимания отказаться, то автоматизм декламации как (это пример) безупречного чтения наизусть пройдет гладко. (Впрочем, это представляет лейтмотив шутки, где на вопрос, заданный сороконожке, как она организует движение стольких ног, сороконожку, задумавшуюся над этим вопросом, поражает неподвижность.) Так же легко можно увидеть и другие «внутримозговые» антагонизмы: когда мы бегло считаем или начинаем сомневаться в точности расчетов, то повторения часто отягощаются значительными ошибками, то есть, казалось бы, не следует сильно концентрироваться… Это же касается и исследований (проведенных в пятидесятых годах), из которых следовало, что человек, поддающийся гипнозу, может вспомнить происшествия многолетней давности, которые при полном сознании реминисцировать он не в состоянии.

Таким образом, существует будто бы разная «глубина» функциональных пластов мозга, изучение которых путем усиленного внимания просто недоступно сознанию. Также наш язык и каждая его разновидность благодаря своему составу, лексикографии, фразеологии, а также идиоматике избегает ловушек и предательских капканов, присутствие которых в каждой арифметически замкнутой системе открыл великий Гёдель, но бывает обманчивым, когда мы ведем дискуссии, основанные на аргументах разной степени проверяемости и силы. Язык — это и наша сила, и иллюзорная слабость, поэтому науки тесным строем «отступают» в сферу математизации, где их, однако, подстерегает гёделевская западня… А локализация центров мозга, отвечающих за разумную речь, за язык, выученный с колыбели, другой язык, выученный в зрелом возрасте, письменную речь, чтение и т. п., — все эти функциональные языковые зародыши мозга новорожденного действительно являются биологическими и почти что тождественными (независимо от того, польский это ребенок или китайский) и представляют неразгаданную загадку. Ведь нельзя сказать, что язык не наследуется, и нельзя сказать, что язык наследуется: человек наследует только «функциональную готовность», способность к быстрому приспособлению к языковой среде, в которой он родился. (Это неизбежно пригодилось бы компьютерам: их бесконтекстная жесткость должна когда-нибудь подвергнуться принципиальной «переработке» в антропологическом направлении…)

5

Доказательством существования большого количества подотделов, из которых состоит мозг, могут служить как некоторые явления действительности, так и сны. Сознание человека, который видит сон, может воспринимать явления сна как удивительные неожиданности, предвосхитить которые он не в состоянии, происходящие как бы действительно вне пределов его разума. Сон «снится» часто непредвиденным и неожиданным способом, особенно кошмар; это означает, что поле сознания спящего ограничено, и события, которые разыгрываются, бывают переведены из таких подагрегатов мозга (сосредоточенные в таких подотделах мозга), о содержании которых (сюжете) спящему ничего не известно.

Это еще одно доказательство утверждения, что делимость нашего сознательного внимания ничтожна. Очень трудно удержать в поле сознания больше, чем несколько (самое большее — шесть) проблем. Если же представить самую слабую из многочисленных возможностей мозга, ею будет information retrieval — несчастье, случающееся даже с усердными людьми, а особенно с экзаменуемыми, которое заключается в том, что сопровождающие аффекты («нервные эмоции» спрашиваемого) тормозят умение быстро «получить» из хранилищ памяти то, что желает экзаменатор (я не имею в виду тех, кто является на экзамен попросту неподготовленным).

Также явления страха, паники, а шире — эмоции могут поражать интеллектуальные способности. Большой проблемой для человека является невозможность определения размера индивидуального интеллекта как такового, а также воплощенных умений (которые, без сомнения, по большей части являются генотипными, то есть наследственно запрограммированными или обусловленными). Внутривидовая вариация у человека самая большая, ибо чем ниже находится вид животных на лестнице эволюционного развития, тем меньше «интеллектуальная» разница. Все мухи имеют одинаковое количество способностей, задаваемых инстинктами, для переработки информации (мухи никогда не научатся тому, что сквозь стекло пролететь нельзя). Также «гениальные шимпанзе» (есть такие, которые способны к изучению зачатков графического языка) намного меньше отличаются от глупого шимпанзе по сравнению с тем, насколько Ньютон отличается от дурака. Сегодня мы сталкиваемся с другой загадкой: мы не знаем, почему эволюция человеческого мозга, проходившая в виде роста потенциальных возможностей разума, начавшись более миллиона лет назад и достигнув исключительного в естественной эволюции ускорения, все-таки остановилась примерно сто—двести тысяч лет до нашей эры! Таким образом, люди всех рас сегодня имеют практически одинаковый мозг, а различия могут касаться самое большее распределения генов в геномах, и именно тех, которые совместно решают вопрос о потенциально достижимом интеллекте (в частности, речь идет о старом споре nature or nurture,[47] то есть наследственность или же окружающая среда в основном обусловливает уровень интеллекта; сегодня маятник этого спора указывает на оба фактора с некоторым преимуществом наследственности, но выявляемая только статистически разница между расами небольшая. Если бы различия оказались большими, возникло бы еще множество причин для рабства, шовинизма, национализма, расизма и т. п.).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Молох (сборник)"

Книги похожие на "Молох (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Лем - Молох (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Молох (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.