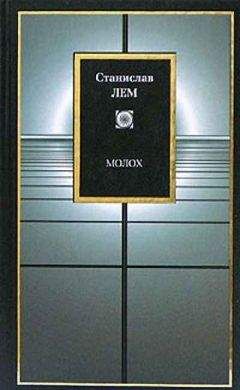

Станислав Лем - Молох (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Молох (сборник)"

Описание и краткое содержание "Молох (сборник)" читать бесплатно онлайн.

От переводчика:

«… Как отметил в своей книге „Вселенная Лема“ профессор Ягеллонского университета (г. Краков) Ежи Яжембский, Станислав Лем своим эссеистическим работам всегда давал значащие названия, великолепно отражающие и концепцию рассматриваемой проблемы, и состояние души эссеиста.

Название настоящего сборника — «Молох» — предложено самим писателем.

… Когда настоящий сборник готовился к печати, в Польше в качестве 26-го тома Собрания сочинений Станислава Лема издана книга «Молох», состоящая из двух сборников: «Тайна китайской комнаты» и «Мегабитовая бомба». Ознакомившись с содержанием книги, которую читатель держит в руках, редактор упомянутого польского Собрания сочинений Ежи Яжембский отметил, что настоящий сборник — это истинный «Молох».»

В книгу вошли сборники эссеистики Станислава Лема, практически неизвестные отечественному читателю: «Тайна китайской комнаты», «Мегабитовая бомба», «Мгновение», эссе «Тридцать лет спустя», «Прогноз развития биологии до 2040 года», фантастические рассказы последних лет, не издававшиеся ранее: «Два молодых человека», «Последнее путешествие Ийона Тихого» и др., а также в разделе «Вместо послесловия» — последние заметки автора.

4

Последующие полвека, при полном отсутствии искусственного интеллекта (или хотя бы первых зачатков его), породили огромную библиотеку из работ и книг по AI, которая постоянно пополняется. Некоторые из появившихся в Польше работ на эту тему мне довелось читать в нынешнем году. Их можно разделить на «инженерские», то есть «здравомыслящие», и на уходящие к противоположному полюсу «глубинные герменевтико-когнитивистские» работы. Здесь можно блуждать и углубляться в виртуальные бесконечности языка, в его созидательные возможности или, если кто-то может или ему кажется, что он даже умеет, перескакивать в математику, то есть к конструктивистской формализации, где компьютеры чувствуют себя не худшим образом, поскольку «обычная диалоговая семантика» все более отделяема от математики. Тем временем отдельно и как-то параллельно (хотя в этой параллельности можно и даже чуть ли не следует сомневаться) развивались новые исследования мозга, о котором мы уже знаем, что все больше его не знаем, несмотря на успешное исследование отдельных центров и роли отдельных участков: серого вещества, коркового, а также размещенных в мозгу на разной глубине ядер и центров. Так возникают менее или более основанные на фактическом материале (гистологически-невральной препараторике) или на материале PET, электрической, биохимической энцефаллографии и т. п., а иногда и на гипотезотворческом воображении исследователей различные концепции, которые должны объяснить интегрально, как функционирует живой мозг, как в нем появляется ум и венец процесса — индивидуальное сознание. Здесь я уже и сам начинаю плавать в метафорах, потому что как не было почти ничего точного, то есть ОКОНЧАТЕЛЬНО известного нам, так и нет до сих пор. Почему?

5

Ответ, даваемый по сути, эмпирический или по крайней мере претендующий на эмпиричность, выглядит следующим образом. Мозг возник и эволюционировал у различных видов животных благодаря работе («игре») генов, вызванной влиянием различных обстоятельств окружения: климатического, гравитационного и т. д. и т. п. Никто разумный и ничто разумно ориентированное ему не помогало: был отбор, селекция, мутации, а также эпигенетические влияния, но все это вместе взятое никакому, даже самому скромному «пониманию», то есть ВОСПРИЯТИЮ, эволюционирующими субъектами не подвергалось. Иначе говоря, все функции формировались по направлению к функциональному оптимуму, замкнутому посредством так называемых СОПРЯЖЕННОСТЕЙ (непреодолимых ограничений, определяемых граничными и исходными условиями), который должен был быть достигнут для того, чтобы отдельная система могла размножиться, произвести потомство (если она была не однополая, то, разумеется, не самостоятельно) и чтобы она до этого дошла живой, то есть жизнеспособность является обязательным условием оптимизации, потому что мертвые системы не способны размножаться. Во всей этой двойной работе строительнице и конструкторше организмов скорее всего было «все равно», смогут ли они осуществить САМООПИСАНИЕ. Надо уметь, например, двигать руками, плавниками или крыльями, однако знать о том, как это делает каждый человек, птица или рыба, ей (ему) с «эволюционной точки зрения» абсолютно не нужно. В результате мы не имеем ни малейшего понятия о том, что мы делаем, когда думаем, и как получается, что мы обладаем сознанием и являемся носителями «естественного» интеллекта, по-прежнему неточно измеряемого с помощью IQ — показателя интеллекта, который подчиняется распределению Гаусса. Интеллект животных (мы принадлежим к ним, хотя не каждому это нравится) можно распознать по тому, что он неодинаков у разных видов: есть мудрецы, есть «середняки» и есть глупцы, но тщетно искать интеллект, например, у мух, потому что у насекомых недостаточность инстинкта, программирующего поведение, сразу обрекает особь на смерть. У людей все значительно сложнее, но хотя мы и познаем собственное строение и собственные функции методом обдумывания, фальсификации и верификации (всегда неопределенной) конъектур (предположений), то есть все более дерзких гипотез, мы по-прежнему не знаем, как мы это делаем «головой». О том, что мы это делали автоматически, безотчетно, но четко (а иногда и с ошибками) во множестве житейских ситуаций, мы убеждаемся только тогда, когда процессуальное течение таких действий под старость начинает нас подводить, когда некоторые движения невозможно совершить легко и «бездумно», когда все больше и больше переживаний, названий и ситуаций забывается и становится невозможным их вспомнить только внутренним желанием, — лишь тогда мы начинаем замечать, что сознание, пока оно еще полностью не помутится, возникает и действует благодаря бесконечным, совсем неизвестным нам, ибо НЕДОСТУПНЫМ В ПОЛНОЙ МЕРЕ, невральным механизмам, таким, которые поддерживают его, создают, двигают им, основывают и питают память поступающей информацией, которые могут направлять человека к тому, что с ним, его близкими, его социальной группой и даже со всем человечеством происходило, происходит и будет происходить. Но размеры (четкость) всех этих умений заданы нам строением мозга, и так не бывает, что если кто-то захотел быть поэтом, или златоустым оратором, или харизматичным политиком, то он им и будет. Это не зависит ни исключительно, ни прежде всего от желаний личности. Подобно тому, как и женщина, желая быть красивой, к сожалению, не похорошеет только от одного желания.

6

Учитывая сказанное, я склонен заменить в tertium comparationis «древо жизни» на «ДРЕВО НАШИХ ТЕХНОЛОГИЙ». Это древо всегда развивалось таким образом, что сначала создавались образцы. После них шли первые КОНКРЕТНЫЕ ПОПЫТКИ и только потом появлялась фаза таких усовершенствований «продукта», где уже без сильного теоретико-математического вклада нельзя было обойтись. Я уже несколько десятков лет настойчиво пишу о том, чтобы мы старались догнать и даже перегнать Природу как Конструктора, и хотя мой голос, как писк мыши под метлой, не разносился далеко, но именно в указанном мною направлении начало устремлять свои современные побеги «древо технологий». Как живое дерево к Солнцу, так и наши технологии даже без внимания к моим советам направились в сторону природы: биотехнология с генной инженерией и микрохирургией клонирования, трансгенные трансплантации и даже целые созданные виды организмов. Однако я не намерен заниматься самовосхвалением потому, что если б ни меня, ни моих прогнозов вообще не было, все пошло бы так же. Да, я предвидел, но этим предвидением de facto ничего не сделал, так что те люди, которые реализовали мои «замыслы будущих действий» и реализовывают их по-прежнему, не имеют ни малейшего понятия, что кто-то предвидел их начинания. Впрочем, и это лишь «попутное» отступление.

7

И здесь, где для tertium comparationis было взято дерево расцветающих и ветвящихся ТЕХНОЛОГИЙ, появилась вполне заметная на первый взгляд принципиальная разница между по-прежнему напрасно преследуемой «ментальной технологией», то есть технологией создания машинного интеллекта, и действием человеческого мозга. А происходит это потому, что до самолета был китайский бумажный змей, до космического челнока американцев были фейерверки, до автоматической линии (конвейера под присмотром компьютера) был ручной труд от палеолита до слесарного ремесла и кузнечного дела, а до компьютера были только счеты, затем усложнившиеся до арифмометра, но никакого технического следа имитации разумной жизни хотя бы муравьев или мух не появилось. Мы не умеем инженерно подражать тому, что не следует из результатов исследования конструкции! Мы не знаем, ни как и откуда берется сознание, ни где рождаются наши мысли, ни как понятия превращаются в предложения языка, но скромные попытки механизации вместе с усилиями обучения машины печатанию диктуемого текста дают такие результаты, что рентгенолог предпочитает сам (или диктуя стенографистке) делать описание рентгеновского снимка, чем потом исправлять текст, напечатанный компьютером с самой лучшей программой. Это так, но это совсем не означает, что так должно быть. Уже были отрасли во главе с атомной физикой, в которых теоретический скачок через невежество, невозможный путем малых шажков, оказался и возможным и необходимым — и дело дошло до желаемых, и нежеланных успехов. Но о «многообразии возможных искусственных интеллектов» поговорим, может быть, в другой раз.

Emotional Quotient[237]

1

Роботы из фильмов science fiction способны по-настоящему говорить (разговаривать), но, как правило, их голос не похож на человеческий, аффектно модулируемый. Чаще всего они говорят «деревянным голосом», за исключением «андроидов», то есть очень похожих на человека «псевдороботов», таких как мистер Спок в сериале «Star Trek».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Молох (сборник)"

Книги похожие на "Молох (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Лем - Молох (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Молох (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.