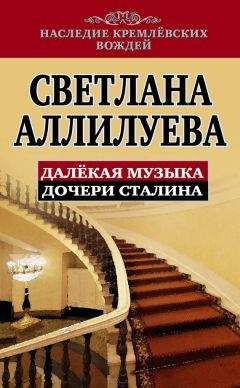

Светлана Аллилуева - Далёкая музыка

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Далёкая музыка"

Описание и краткое содержание "Далёкая музыка" читать бесплатно онлайн.

Эта книга — повествование Светланы Аллилуевой о пятнадцати годах ее жизни в США, история женщины, порвавшей с родиной своего отца Иосифа Сталина, поисков и обретения после многих лет одиночества и разочарований своего места в западном мире, размышления об американском образе жизни, о людях, с которыми свела автора судьба.

Благотворительный фонд Аллилуевой, созданный в Нью-Йорке в апреле 1967 года, выдал в те первые годы значительный «дар» Толстовскому фонду и меньшие дотации Обществу русских детей, а также Литфонду, поддерживавшему старых нетрудоспособных русских эмигрантов. Поддержан был также «Новый Русский Журнал». Но главные суммы пошли, как уже говорилось, на постройку сельского госпиталя на 30 коек в Индии. Мы все понимали, что на далеком расстоянии мы не будем в состоянии реально знать, как будет оказана помощь бедным в далеком Калаканкаре, в северной Индии. Лишь через 17 лет я поняла, что не следовало посылать туда большие суммы безо всякого контроля над их применением.

Нам советовали для большей эффективности отдать новый госпиталь под покровительство Медицинских Программ Организации Объединенных Наций. Но в то время я не могла отказать Сурешу Сингху (брату моего друга Браджеша, умершего в Москве), требовавшему «только прислать деньги» и обещавшему, что все остальное они сами сделают. Мы верили ему, я жила в его доме два месяца в Калаканкаре, его сын Ашок, живший в Сеатле (штат Вашингтон), также настаивал, что «семья знает лучше местные условия». И за семнадцать лет около полумиллиона долларов было отправлено в Индию под личную ответственность Суреша Сингха и его семьи. Но мы также постоянно получали жалобы от местной докторши и от других лиц, говоривших нам, что не все деньги идут на нужды госпиталя, что часть забирается на нужды семьи; что лучше было бы вместо такого частного дела отдать госпиталь в руки Индийского министерства здравоохранения — тогда никто не мог бы тратить деньги на сторону.[2] Это было хорошим уроком мне, идеалистке, пустившейся в плавание без компаса и вообразившей себя благотворительницей в этом жадном мире. Браджеш Сингх всегда говорил мне: «Никогда не ввязывайтесь в дела с индийцами, потому что вас обманут тут же!». Следовало бы прислушаться всерьез к его словам.

И вот, я сидела в Принстоне жарким, влажным летом, когда все, кто может, уезжают отсюда, и работала над второй книгой и над обширной своей почтой. Местный почтальон был пожилой человек, собиравший марки, и я всегда отдавала все марки с моих писем ему. Письма приходили буквально со всего мира, за исключением стран коммунистического блока и моей родины. Ни одного письма ни от родственников, ни от друзей. Дисциплина! В СССР не прощают. Ни одного письма от моей дочери за семнадцать лет. Два письма от сына не позже 1968 года. И все.

Почтальон всегда останавливался поболтать, у него была дочь-школьница, которой он гордился. Однажды в особенно жаркий день, вытирая пот со лба, он заметил, что хорошо бы окунуться в бассейне в такой день. Я согласилась с готовностью. И вдруг он решил, что он может мне в этом помочь. Владельцы дома неподалеку уехали в Европу, оставив студента сторожить дом и — бассейн в саду!

На следующий день мой неожиданный благодетель поговорил с этим студентом и принес мне от него записку. Карандашом на клочке бумаги было написано приглашение заходить, посидеть у бассейна и пользоваться им, пока никого нет дома. Я тут же отправилась в этот дом и познакомилась с милейшим молодым семинаристом, занимавшимся своим ивритом у прохладного бассейна чистейшей воды, голубевшего среди газонов. О, трудно было поверить в такое благословение!

Я забирала свои записки и редактируемые страницы с собой, и мы вместе проводили часы у бассейна, занимаясь каждый своим делом. Мы болтали, когда он приносил ленч из кухни — сандвичи и холодный чай. Я узнала много интересного о жизни современной семинарии в Принстоне, протестантской, преимущественно пресвитерианской.

После окончания семинарии студент уехал в Иран, преподавать там в одной из христианских школ. Это был еще тогда «остров стабильности» (как назвал Иран Джимми Картер, через несколько месяцев решивший поддержать «революцию» мусульман-экстремистов и бросивший на произвол судьбы шаха, которого Америка же посадила на престол…). Во всяком случае, в 1968 году Иран еще был «оазисом мира и гармонии», и мой студент долго потом писал мне оттуда интересные и восхищенные письма. Религиозная терпимость тогда, по его словам, была там полнейшая. Жаль, что мне ничего неизвестно о последующей судьбе этого славного молодого американца.

В то приятное, беспечное лето, а также и в последующее, я часто ездила в Нью-Йорк автобусом, чтобы работать с моим редактором Диком Пассмором над окончательным текстом (переводом) «Только одного года». После того, как Павел Александрович Чавчавадзе закончил перевод и пришли гранки, мы должны были их вычитать. Я также вычитывала с русским редактором русский, оригинальный текст для русского издания.

Дик Пассмор курил не переставая, а я тянула свой чай с сахаром. Мы сидели в издательстве «Харпер энд Роу», в комнате без окон, но, слава Богу, с хорошей вентиляцией и кондиционером. Ввиду того, что пол в комнате был покрыт от стены до стены красным ковром, а может быть, и еще по какой-то причине, — комнату, смеясь, называли «Кремль». Так вот, засев в этом «Кремле», мы должны были срочно сдать гранки и проводили там бесчисленные часы. Мы сопоставляли, страницу за страницей, английский текст с русским переводом, и иногда переправляли его, находя лучший эквивалент. То были дни громадного внутреннего удовлетворения для меня, так как я знала, что такое перевод (я переводила раньше в Москве), и потому что это была работа со словом, к которой я расположена по природе.

«Почему мы не могли вот так же работать здесь над вашей первой книгой?» — спрашивал не раз Дик Пассмор, очевидно удивлявшийся, что же было причиной моего полного отсутствия, как автора, в те дни 1967 года.

«Не спрашивайте об этом у меня, — отвечала я ему. — Это не было моим решением, я знала, что это было глупо». И до сих пор не могу понять, почему нужно было отстранить меня от работы, которую всякий автор обязан выполнить сам.

Может быть, так хотела Присцилла Джонсон, желавшая, чтобы я не вмешивалась в дела перевода, так как я слишком скоро обнаружила ее неквалифицированность? Может, так было лучше для Эвана Томаса, издателя? Наконец, возможно, что «Генерал», ничего не понимавший в специфике литературного труда, решил за меня — как и все остальное, — что кто-то другой может выполнить вместо меня эту работу? Ведь это принято, что такого рода работа делается для разных «знаменитостей» — кинозвезд, политиков и прочих непишущих. Слава Богу, теперь мы делали это вместе, иногда редактор Франсес Линдлей присоединялась к нам — и все работали с удовольствием. В течение нескольких дней мы сравнили тексты и сделали поправки.

Поздно вечером, около 10 часов, мы выходили из издательства, чтобы поесть, и отправлялись в маленький ресторанчик (выбор Дика), называвшийся «Веселый шиллинг» на Лексингтон-авеню. Народу было мало в этот час, бифштексы — отличные, и слепой пианист тихо импровизировал, никем не прерываемый. Его большая собака-поводырь лежала у его ног.

Это было чудесное время совместной работы, это была нормальная жизнь, и никто никогда не обращал на меня внимания — ни в автобусе, ни на улице, ни в этом ресторанчике. Гостиница, где я останавливалась, была тихой, и после нескольких дней работы я отправлялась обратно к себе в Принстон счастливая, как жаворонок.

Никто за мной не «следовал». Никто меня ни разу не остановил с глупыми вопросами. И никто меня не «охранял». Я ходила одна, как под шапкой-невидимкой, смешиваясь с толпой на улицах, заходила в магазины Нью-Йорка и наслаждалась жизнью, которая принадлежала только мне и о которой никто не знал.

Возможно, мне следовало благодарить за это прошлогодние статьи в «Лайф», описавшие меня как «кремлевскую принцессу», которая, очевидно, должна жить в замке и ездить только в «роллс-ройсе», одетая в меха и бриллианты. Моя незаметная внешность была на самом деле продолжением моей действительно пуританской жизни в том самом, советском Кремле, где в годы моей юности роскошь не дозволялась. Позже я жила в Москве так, как живет интеллигенция, то есть опять же без мехов и бриллиантов. Спасибо, «Лайф»! Без ваших усилий, без ложного «образа», созданного вами, мне бы не ходить по нью-йоркским улицам с такой свободой.

А впрочем, никому нет никакого дела до других в Америке. Можно пройтись по Бродвею на руках (если умеешь), вверх ногами, и никто не удивится. Все может случиться — как написал в своей книге грузинский эмигрантский писатель Папашвили, — и никому нет до этого никакого дела. Прошло значительное время, прежде чем я поняла эту истину. Вначале я страшно огорчалась каждой неправдой о себе, которую видела в прессе, убежденная, что это — конец, что моя репутация испорчена навек. Но со временем я поняла, что нужно относиться к этому с полнейшим безразличием. Потому что никому нет до вас никакого дела.

* * *1967 год был годом пятидесятилетия большевистской революции в СССР, и Госдепартамент находился под постоянным давлением советских представителей. Это они пожелали, чтобы мой «перебег» был лишен всякого политического значения и был представлен как «путешествие вокруг света не совсем нормальной дамы». Под наблюдением моих адвокатов меня представили в прессе и на телевидении как маленькую девочку в смятении, которой просто де негде было больше опубликовать ее мемуары, как а Нью-Йорке! Предполагалось, что после выхода книги я отбуду в какие-нибудь иные страны. Публику заверили, что я нахожусь здесь, в Америке, просто, чтобы получить свои доходы от изданий книги. Соответственно, за это эмигрантские круги возненавидели меня, и немудрено! Пока я находилась «между небом и землей» — как написал тогда Харрисон Солсбери, мою визу продлили еще на шесть месяцев. Только вот мне забыли сказать обо всех этих подробностях. И только весной 1968 — адвокаты сообщили мне, что я наконец получаю статус резидента-иностранца в США.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Далёкая музыка"

Книги похожие на "Далёкая музыка" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Светлана Аллилуева - Далёкая музыка"

Отзывы читателей о книге "Далёкая музыка", комментарии и мнения людей о произведении.