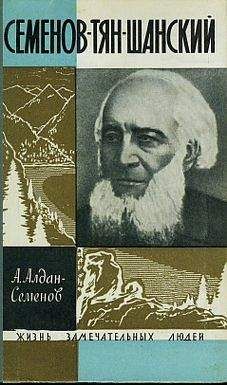

Андрей Алдан-Семенов - Семенов-Тян-Шанский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Семенов-Тян-Шанский"

Описание и краткое содержание "Семенов-Тян-Шанский" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена жизни и деятельности знаменитого русского географа П. П. Семенова-Тян-Шанского.

Другие направлялись на запад через Иртыш и Волгу и захлестнули Россию…

За два столетия монгольского владычества берега Ала-Куля видели бесчисленных данников, ездивших на поклон к чингисханидам.

Здесь останавливался на отдых армянский царь Гетум, когда ехал с дарами в Каракорум — столицу чингисханидов.

Католический монах Плано Карпини не миновал Ала-Куля. В своем путешествии он описывает озеро с его огнедышащей горой и неумолимым ветром «юй-бэ». Карпини наивно полагал, что зимою страшный ветер рождается в горе над Ала-Кулем.

Ала-Куль видел и средневековый путешественник Гильом Рубрук. По распоряжению короля Людовика IX он, как посол, отправился в Каракорум, к великому хану монголов.

Долго добирался Рубрук до Ала-Куля. Когда он достиг озера, за его спиной лежали Крым, каракумские пески, Сыр-Дарья и Чу, солончаки Бек-Пак-Далы, горные перевалы Джунгарии. От Ала-Куля через Джунгарские ворота проник он, наконец, в Каракорум.

Через несколько веков после Карпини и Рубруквиса сюда явился Григорий Карелин. Он исследовал и озеро и сопку Арал-тюбе.

После Карелина здесь был Александр Шренк. Он интересовался вулканизмом, но не нашел его следов на Ала-Куле.

Егор Ковалевский и Томас Ульям Аткинсон обошли вокруг Ала-Куля, побывали на отрогах Тарбога-тая, достигли берегов второго огромного озера Зайса-на в поисках все тех же вулканов. Не нашли.

Древние летописи, свидетельства Плано Карпини и Рубрука обернулись легендами. В эти легенды, как в непреложные факты, поверили Александр Гумбольдт и Карл Риттер…

А ветер все так же напряженно посвистывал, сгибая и гоня ковыль к ногам Семенова. Песок осыпал его, неприятно похрустывая на зубах. Низкие облака клубились над зелеными, в злых белых полумесяцах, волнами, поминутно задергивая остроконечную сопку. За шуршавшей стеной камышей укрывался казачий конвой, сопровождавший Петра Петровича. Кошаров с коллекциями и гербариями отправился в Семипалатинск, и Семенову не с кем было поделиться своими размышлениями.

На кургане, около каменного идола, он мысленно проникал в глубину столетий.

Вода, сопка, солончаки, камышовые заросли да угрюмое осеннее небо над ними были свидетелями великих исторических событий. Да, может быть, еще эта «каменная баба» с тупыми глазами.

— И Карелин, и Шренк, и Аткинсон — ученые, достойные доверия, — сказал он себе, спускаясь с кургана. — И все же я должен сам убедиться, что Арал-тюбе не вулкан.

Сопровождаемый неотлучными казаками, он ехал по широкому перешейку, делившему озеро на восточную и западную части. Перешеек, низкий, болотистый, с ржавыми лагунами, был занят бесчисленными стаями диких гусей, крякуш, гоголей, собирающихся к отлету. Кряканье, гоготанье, хлопанье крыльев заглушали постоянный посвист ветра, дующего все в одном и том же направлении. Семенову подумалось, что этот ветер, не прерываясь, дует над Ала-Кулем уже тысячу лет.

Ветер стал особенно сильным, когда Петр Петрович направился к Арал-тюбе. Озеро, занявшее больше двух тысяч квадратных верст, было мелководным. Петр Петрович промок, иззяб, пока вброд добрался до островной горы. Голые порфировые скалы, валуны, щебень. Он взошел на вершину Арал-тюбе. Все те же порфиры в рыжих потеках и трещинах. Никаких данных, говорящих о вулканизме. Он даже почувствовал разочарование. Ему представился старый, с трясущейся головой Гумбольдт, его голубые ожидающие глаза. «Я могу умереть спокойно, если вы привезете мне вулканические обломки». Можно ли обмануть великого географа и человека? Можно ли не сообщить ему горькой правды? Нет! Лучше горькая правда, чем красивая ложь. Наука прощает ошибки, но не терпит обмана.

В конце сентября Петр Петрович прибыл в Семипалатинск, где ждали его Кошаров и Достоевский. Ждали журналы, газеты, письма, новости.

Кошаров благополучно довез все ботанические, геологические, этнографические сокровища. Тарантас, проехавший тысячи верст, был еще крепок и ладен и вызывал в Семенове нежность, словно живое доброе существо.

Художник торопился в Томск. Он передал Семенову свои альбомы с рисунками Небесных гор, обещал прислать в Петербург новые и стал собираться. Милый Павел Михайлович! Он был смелым и верным товарищем, ни разу не пожаловался на тягости путешествия. Петр Петрович расцеловал художника, и они расстались нежно и грустно.

А 30 сентября Достоевский провожал Петра Петровича. Ссыльный писатель передал Семенову письма и поручения своим родным. Они распрощались за городом, на барнаульской дороге. Семенов сел в тарантас, лошади дружно взяли с места. Обернувшись, он сдернул шляпу и, размахивая ею, громко кричал:

— До встречи в столице, Федор Михайлович!

Сосны скрыли сгорбленную фигуру Достоевского. Петр Петрович стал смотреть на дорогу, виляющую по ленточному бору. В памяти снова возникли Небесные горы, но теперь он думал, что всего лишь «приподнял непроницаемую завесу» над ними. Теперь оба путешествия казались ему лишь рекогносцировками в таинственный Тянь-Шань.

Это все только начало. Перевернута лишь первая страница в книге Небесных гор. И немыслимо одному человеку прочитать всю книгу.

Для современников же тянь-шаньское путешествие Семенова было огромным научным событием. Три очень важных по землеведению Азии вопроса разрешил Петр Петрович во время своего путешествия.

Он установил высоту снежной линии на Тянь-Шане.

Он открыл ледники в истоках реки Сары-Джаса, и эти ледники оказались величайшими на Азиатском континенте.

Он проверил и отверг, как несостоятельную, гипотезу Александра Гумбольдта о вулканическом происхождении Небесных гор.

По возвращении из путешествия Петр Петрович опубликовал ряд научных статей по всем этим вопросам. Путевые дневники и личные наблюдения легли в основу его географических трудов: «Поездка из укрепления Верное через горный перевал у Суок-тюбе и ущелье Буам к западной оконечности озера Иссык-Куль в 1856 году». «Первая поездка на Тянь-Шань, или Небесный хребет, до верховья реки Яксарта или Сыр-Дарьи в 1857 году с картой». «Небесный хребет или Заилийский край». «Предисловие переводчика» ко второму тому Карла Риттера.

Через пятьдесят лет после путешествия он снова возвратился к путевым дневникам. Разобрал их и написал свое «Путешествие в Тянь-Шань».

А в своих географических работах Петр Петрович внимательно рассмотрел вопрос о высоте снежной линии на Тянь-Шане. По его определению, высота снежной линии в Небесных горах достигает трех — трех с половиной тысяч метров. «Сухость климата необыкновенно повышает предел вечного снега», — писал Петр Петрович. — «Если к этой необыкновенной сухости атмосферы Небесного хребта присовокупить еще страшные летние жары и сильное нагревание широких плоскогорий его окружающих палящими лучами солнца при безоблачной, прозрачной и сухой атмосфере, то мы найдем самое естественное объяснение высоты снежной линии…»

Семенов сначала сомневался, что при таком сухом климате на Тянь-Шане могли существовать ледники. «Сомнения эти рассеялись перед фактами, и мне удалось найти в живописной горной группе Хан-Тенгри такие обширные ледники и такие ледяные моря, каких я не видел и в Альпах».

До путешествия Семенова вулканы во Внутренней Азии считались неопровержимым фактом. Карл Риттер, Абель-Ремюз, Клапрот, Иакинф, Александр Гумбольдт верили в вулканическое происхождение Тянь-Шаня. Гумбольдт думал, что вулканы продолжают действовать в районах Кульджи, Турфана, Иссык-Куля и Ала-Куля.

Исследования Семенова в Илийской долине, между Мусартским и Заукинским перевалами, на озере Ала-Куль развеяли эти ошибочные представления.

Наука отказалась от представлений Гумбольдта и Риттера. Огромное значение имел этот отказ для понимания геологической структуры Внутренней Азии. Событием в географической науке стали исследования Семенова и горных проходов Тянь-Шаня. Они выяснили строение горных цепей и самые удобные пути сообщения. Маршруты обоих путешествий Семенова явились образцом для новых географических экспедиций.

В 40-х годах XIX века в науке преобладало мнение о Тянь-Шане как о системе высоких широтных и меридиональных горных хребтов. Семенов исследованием продольных долин, Заилийского Алатау, плоскогорья Джаналаш, речных размывов и наносов в котловинах рек Мерке, Каркара, Кегена и Чарына опроверг эту орографическую схему.

Велики и разнообразны научные результаты путешествий Семенова в Небесные горы. Первый исследователь Тянь-Шаня, он сделал и первые научные наблюдения и первым обобщил добытые материалы. Комплексный подход к географическому изучению неизвестной страны лежал в основе его путешествия.

Петр Петрович ввел в географическую литературу новые термины. Поперечная долина, нагорье, речная область, горная цепь, котловина с его легкой руки стали обиходными.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Семенов-Тян-Шанский"

Книги похожие на "Семенов-Тян-Шанский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Алдан-Семенов - Семенов-Тян-Шанский"

Отзывы читателей о книге "Семенов-Тян-Шанский", комментарии и мнения людей о произведении.