Станислав Гроф - За пределами мозга

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

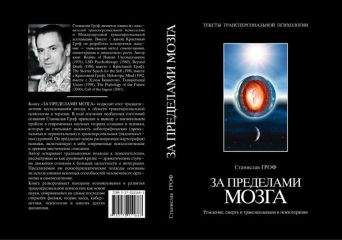

Описание книги "За пределами мозга"

Описание и краткое содержание "За пределами мозга" читать бесплатно онлайн.

Книга "ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОЗГА" подводит итог тридцатилетним исследованиям автора в области трансперсональной психологии и терапии. В ходе изучения необычных состояний сознания Станислав Гроф приходит к выводу о значительном пробеле в современных научных теориях сознания и психики, которые не учитывают важность добиографических (пренатальных и перинатальных) и трансперсональных (надличностных) уровней. он предлагает новую расширенную картографию психики, включающую в себя современные психологические и древние мистические описания.

Автор оспаривает традиционные подходы к психопаталогии, рассматривая ее как духовный кризис — драматические ступени движения сознания к большей целостности и интеграции. Предлагаемые им психотерапевтические подходы основаны на использовании исконных способностей человеческого организма к самоисцелению.

Книга разворачивает панораму возникновения и развития трансперсональной психологии как новой науки, опирающейся на самые последние открытия физики, теории хаоса, кибернетики, психологии и многих других дисциплин.

Теория систем дала возможность сформулировать новое определение разума и умственной деятельности. Она показала, что любое устройство, состоящее из частей и компонентов, образующих достаточно сложные замкнутые казуальные цепи с соответствующими энергетическими связями, будет обладать ментальными характеристиками реагировать на различия, обрабатывать информацию и саморегулироваться. В этом смысле можно говорить о ментальных характеристиках клеток, тканей и органов тела, культурных групп и наций, экологических систем или даже всей планеты, как сделал Лавлок в своей теории Гейи (Lovelock, 1979). И когда мы говорим о большем разуме, объединяющем иерархию всех меньших, даже такой скептик, как Г. Бейтсон, должен признать, что такая концепция близка к понятию об имманентном Боге.

Глубокая критика основных концепций механистической науки содержится также в работах нобелевского лауреата Ильи Пригожина (Prigogine, 1980, 1984) и его коллег в Брюсселе и Остине (штат Техас). Традиционная наука рисует жизнь как специфический, редкий и в конечном итоге бесполезный процесс — как незначимую и случайную аномалию, дон-кихотскую битву против абсолютного диктата второго закона термодинамики. Эта мрачная картина Вселенной, где властвует всемогущая тенденция к возрастанию случайности и энтропии, где все движется к неизбежной тепловой смерти, теперь принадлежит прошлому науки. Ее опровержению послужили исследования Пригожина по так называемым диссипативным структурам в определенных химических реакциях[16] и открытый им новый принцип, лежащий в их основе — "порядок через флуктуации". Дальнейшие исследования показали, что этому принципу подчинены не только химические процессы: он представляет собой базисный механизм развертывания эволюционных процессов во всех областях — от атомов до галактик, от отдельных клеток до человеческих существ и вплоть до обществ и культур.

На основании этих наблюдений появилась возможность сформулировать единую точку зрения на эволюцию, объединяющим принципом которой является не стабильное состояние, а динамические состояния неуравновешенных систем. Открытые системы на всех уровнях и во всех областях являются носителями всеобщей эволюции, которая гарантирует, что жизнь будет продолжать свое движение во все более новые динамические режимы сложности. С этой точки зрения, жизнь сама по себе предстает далеко выходящей за узкие рамки понятия органической жизни.

Всякий раз, когда какие-либо системы в любой области задыхаются от энтропийных отходов, они мутируют в направлении новых режимов. Одна и та же энергия и те же самые принципы обеспечивают эволюцию на всех уровнях, будь то материя, жизненные силы, информация или ментальные процессы. Микрокосм и макрокосм являются двумя аспектами одной- единой и объединяющей — эволюции. Жизнь уже не представляется явлением, развертывающемся в неодушевленной Вселенной: сама Вселенная становится все более и более живой.

Хотя простейший из изучаемых уровней самоорганизации — это уровень диссипативных структур, образованных в самообновляющихся химических реакциях, применение этих принципов к биологическим, психологическим и социологическим явлениям нельзя назвать редукционистским мышлением. В отличие от редукционизма в механистической науке такие интерпретации основаны на фунозментальной гомологии, на родстве самоорганизующей динамики многих уровней.

С этой точки зрения, человек не выше других живых организмов; просто люди живут одновременно на большем числе уровней, чем формы жизни, появившиеся в начале эволюции. Здесь наука заново открыла ту истину "вечной философии", что эволюция человека является значимой составной частью вселенской эволюции. Люди — важные посредники этой эволюции, а не ее беспомощные объекты, они сами и есть эволюция.

Подобно квантово-релятивистской физике эта наука о становлении, сменяя старую науку о бытии, перенесла внимание с субстанции на процесс. Структура здесь — случайный продукт взаимодействующих процессов, который, по словам Эриха Янча, не более прочен, чем картина стоячей волны при слиянии двух рек или улыбка чеширского кота.[17]

Последним серьезным вызовом механистическому мышлению стала теория британского биолога и биохимика Руперта Шелдрэйка, изложенная в его революционной книге "Новая наука жизни" (Sheldrake, 1981). Шелдрэйк блестяще критикует ограниченность объяснительных возможностей механистической науки и ее неспособность справиться с ключевыми проблемами в области морфогенеза индивидуального развития и эволюции видов, генетики, инстинктивных и более сложных форм поведения. Механистическая наука имеет дело только с количественным аспектом явления, с тем, что Шелдрэйк называет "энергетической причинностью". Ей нечего сказать о качественном аспекте — о развитии форм или "формирующей причинности". По теории Шелдрэйка, живые организмы это не просто сложные биологические машины; жизнь не может быть сведена к химическим реакциям. Форма, развитие и поведение организмов определяются "морфогенетическими полями", которые в настоящее время не могут быть обнаружены, измерены или поняты физикой. Эти поля создаются формой и поведением живших в прошлом организмов того же вида посредством прямой связи сквозь пространство и время и обладают кумулятивными свойствами. Если у достаточного числа представителей вида развились какие-то организменные свойства или особые формы поведения, это автоматически передается другим особям, даже если между ними нет обычных форм контакта".[18] Явление "морфического резонанса", как назвал его Шелдрэйк, относится не только к живым организмам, его можно увидеть в таких элементарных явлениях, как рост кристаллов.

Какой бы неправдоподобной и абсурдной не казалась эта теория механистически ориентированному уму, она проверяема, в отличие от базисных метафизических положений материалистического мировоззрения. Уже сейчас, на своем раннем этапе она подтверждается экспериментами на крысах и наблюдениями за обезьянами. Шелдрэйк вполне осознает, что его теория имеет далеко идущие приложения в психологии, и сам говорил о ее связи с юнговской концепцией коллективного бессознательного.

Обзор новых направлений в науке будет неполным, если не отметить работу Артура Янга (Young, 1976а, 1976в). Его теория процессов серьезно претендует на роль будущей научной метапарадигмы. Она организует и самым исчерпывающим образом объясняет данные из ряда дисциплин: геометрии, квантовой теории и теории относительности, химии, биологии, ботаники, зоологии, психологии и истории, объединяя их во всеобъемлющее космологическое видение. Модель Вселенной Янга имеет четыре уровня, определяемые степенями свободы и ограниченности, и семь последовательных ступеней: свет, ядерные частицы, атомы, молекулы, растения, животные и люди. Янгу удалось открыть фундаментальный паттерн вселенского процесса, повторяющийся вновь и вновь на различных уровнях эволюции в природе. Кроме широких возможностей объяснения явлений, эта концепция обладает возможностями их предсказания.

Подобно периодической системе Менделеева, она способна предсказывать естественные явления в их специфических аспектах. Приписывая решающую роль во Вселенной свету и целенаправленному влиянию квантов действия, Янг перекинул мост через пропасть, разделяющую науку, мифологию и "вечную философию". Его метапарадигма согласуется поэтому не только с лучшим в науке, но может также применяться к необъективным и неопределимым аспектам реальности далеко за ее установившимися пределами. О теории Янга не стоит рассуждать без солидных познаний в нескольких научных областях, так что заинтересованному читателю следует обратиться к оригинальной работе.

В настоящее время невозможно, как видно, объяснить все революционные открытия современной науки, обсужденные в этой главе, в связной и всесторонней новой парадигме. Однако все они имеют по-видимому кое-что общее, а именно, разделяемое их сторонниками глубокое убеждение, что механистический образ Вселенной, созданный ньютоно-картезианской наукой, не может больше считаться точной и окончательно установленной моделью реальности. Понятие космоса как гигантской супермашины, собранной из бесчисленных отдельных объектов и существующей независимо от наблюдателя, уже устарело и отправлено в исторический архив науки. Исправленная модель показывает Вселенную единой и неделимой сетью событий и взаимосвязей; ее части представляют разные аспекты и паттерны одного интегрального процесса невообразимой сложности. Как предсказывал более пятидесяти лет назад Джеймс Джинс (Jeans, 1930), Вселенная современной физики больше похожа на систему мыслительных процессов, нежели на гигантский часовой механизм. По мере того, как ученые проникают все глубже в структуру материи и изучают многочисленные аспекты мировых процессов, понятие твердой субстанции постепенно исчезает из этой картины, оставляя им только архетипические паттерны, абстрактные математические формулы или универсальный порядок. Следовательно, не будет странным предположить, что связующим принципом в космической сети является сознание как первичный и нередуцируемый атрибут существования.[19]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За пределами мозга"

Книги похожие на "За пределами мозга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Гроф - За пределами мозга"

Отзывы читателей о книге "За пределами мозга", комментарии и мнения людей о произведении.