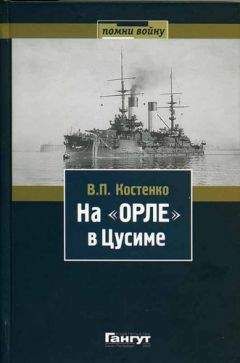

Владимир Костенко - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг."

Описание и краткое содержание "На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг." читать бесплатно онлайн.

Книга собрана на основе

«Военная литература»: militera.lib.ru

Книга на сайте: militera.lib.ru/memo/russian/kostenko_vp/index.html

OCR, правка: Андрей Мятишкин ([email protected])

Дополнительная обработка: Hoaxer ([email protected])

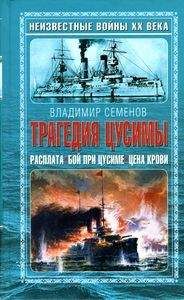

После поворота японской колонны на 16 румбов и перехода на параллельный курс Рожественский сразу подчинился тактике противника и принял бой на дистанции в 30–40 кабельтовых. Эта дистанция была крайне невыгодна для русской эскадры вследствие ее недостаточной артиллерийской тренировки, неумения определять дистанции свыше 30 кабельтовых и тугих ударных трубок фугасных снарядов, взрывавшихся только при ударе о броню. Русские снаряды обладали высокой бронебойностью на малых дистанциях (15–20 кабельтовых), а на больших расстояниях оказывали слабое разрушительное действие вследствие малого количества взрывной начинки. Поэтому для русской эскадры был выгоден бой на самых близких дистанциях, когда меткость огня не зависела от точности определения расстояний, а пробивная и разрушительная сила снарядов получалась наибольшей.

Японские снаряды брони не пробивали, но, вследствие большего содержания взрывчатой начинки в виде шимозо, обладали более мощной силой взрыва, чем влажный пироксилин русских снарядов. Поэтому японцы получали большие преимущества на дальних дистанциях (свыше 30–40 кабельтовых), так как разрушительный эффект их снарядов не ослаблялся с увеличением расстояния. Если бы Рожественский в момент завязки боя атаковал японцев и сблизился с ними на 15 кабельтовых, то были бы обеспечены наиболее выгодные условия для использования разрушительной силы русских снарядов.

Опыт артурской эскадры показал, что японцы в бою стремятся вывести из строя прежде всего головной флагманский корабль противника, чтобы расстроить командование и руководство неприятельской эскадрой. Были все основания ожидать, что японцы применят эту тактику и ко 2-й эскадре.

Вопрос об обеспечении правильного и надежного командования для 2-й эскадры был особенно важным, так как Рожественский, отвергнув идею коллективной разработки плана боя силами всего командного состава, приучил свои корабли к тому, что все распоряжения в бою даст сам командующий. Но для надежного обеспечения командования Рожественский ничего не предпринял. Это было тем более недопустимо, что Рожественский знал о безнадежном состоянии здоровья второго адмирала — Фелькерзама, скончавшегося за три дня до боя, знал, что командующий 3-м отрядом адмирал Небогатов, присоединившийся к эскадре всего за две недели до боя, совершенно не в курсе его планов.

«Суворов» продержался в голове колонны только 40 минут до выхода из строя и единственный сигнал поднял перед открытием огня: «Бить по головному неприятельскому кораблю». Все руководство боем со стороны командующего заключалось в том, что, находясь на головном корабле, он вел всю колонну за собой, идя 9-узловым ходом. Ни одного маневра он не предпринял. «Суворов», засыпанный снарядами, сразу лишился всех средств связи с эскадрой и не мог поднимать сигналы.

Что же могло быть сделано для обеспечения командования в бою? Прежде всего — отказаться от традиции ставить флагманский корабль в голове боевой колонны. Чтобы сохранить командование под огнем неприятеля, надо было освободить «Суворов» от функций командования и оставить его ведущим кораблем быстроходного 1-го отряда броненосцев. Командующий мог наблюдать ход боя со стороны, находясь вне строя на самом быстроходном броненосце «Ослябя» или на лучшем крейсере «Олег» в сопровождении быстроходных посыльных крейсеров «Жемчуг» и «Изумруд», занимая положение на фланге боевой колонны. Идею такой организации командования броненосной эскадрой в свое время выдвигал адмирал Макаров.

Заканчивая свой доклад, я остановился на причинах опрокидывания двух броненосцев — «Александра III» и «Бородино», внезапная гибель которых к концу дневного артиллерийского боя произвела ошеломляющее впечатление на всю эскадру. Я, продемонстрировав эскиз пробоин броненосца «Орел», указал, что и он уже был близок к той же трагической судьбе. Его спасли заблаговременно принятые меры для быстрого выпрямления начального крена, а также благополучный исход ночных минных атак.

Так как с «Александра» и «Бородино» не оставалось свидетелей, которые могли бы осветить характер полученных ими повреждений, то приходится строить догадки по аналогий с «Орлом» и по наблюдениям с других кораблей. Несомненно, эти два геройских броненосца, вынесшие на себе всю тяжесть руководства эскадрой после выхода из строя «Суворова» и проявившие смелую инициативу, чтобы вырваться из тисков неприятельской колонны, получили значительно большие повреждения, чем «Орел». «Александр» перед опрокидыванием шел уже с большим креном. Он дал последний залп из средней 6-дюймовой башни и внезапно лег на борт. Причина опрокидывания неизвестна, но очевидно, что он получил тяжелое бортовое повреждение. Возможно, была сорвана бортовая броневая плита, как на «Ослябя», и получена пробоина на ватерлинии между нижней и батарейной палубами. Что касается «Бородино», то, по наблюдениям с командного мостика «Орла», на нем произошел взрыв в погребах кормовой правой 6-дюймовой башни, причем были затоплены бортовые отсеки и погреба.

Гибель двух русских броненосцев, опрокинувшихся килем кверху, не является исключением. Можно утверждать, что такая же судьба постигла бы не только корабли адмирала Того, но и вообще все броненосцы мира при аналогичных повреждениях. Поэтому тактика командования в бою должна предотвращать путем маневрирования накопление губительных повреждений и должна сознательно использовать уязвимые стороны в конструкции кораблей противника для нанесения удара. Рожественский с первого момента пассивно подчинился инициативе противника, предоставив ему возможность концентрировать огонь всей боевой колонны на отдельных кораблях. Между тем слабейший из двух противников должен восполнить недостаток своих сил искусным маневрированием и активной тактикой в бою.

Мой доклад вызвал горячую полемику со стороны офицеров штаба Рожественского, которые отрицали губительную роль маневра адмирала в момент завязки боя. Что же касается качества кораблей и склонности их к опрокидыванию, то они старались свалить всю вину на Морской Технический комитет и Морское министерство, затушевывая равнодушие адмирала к мерам подготовки кораблей к бою.

Меня поддержали офицеры «Орла», в особенности Славинский и Щербачев. Но, к сожалению, мои выводы не могли быть подкреплены соображениями остальных корабельных инженеров с наших передних броненосцев, так как все они погибли на своих кораблях. Только здесь, в Киото, я окончательно узнал, что флагманский инженер Политовский не был спасен вместе со штабом адмирала, как я надеялся, а остался на «Суворове» и с ним погиб. На «Бородино» погиб мой близкий друг Шангин, а на «Ослябя» Змачинский. Повидимому, остался жив только Лохвицкий, который был на «Олеге» в штабе Энквиста и с крейсерами попал в Манилу.

В результате моего доклада ко мне обратился флаг-капитан адмирала Небогатова и просил побывать в их лагере, так как мои выводы и наблюдения были бы чрезвычайно интересны для адмирала.

До сего времени я совершенно не знал Небогатова. Все отзывы офицеров 3-й эскадры, совершивших с ним поход до соединения с Рожественским, характеризовали его как опытного и толкового моряка, твердого человека, прекрасного организатора и хорошего знатока навигационных условий Дальнего Востока. В полную противоположность Рожественскому, он не страдал манией самогипноза, не считал, что подчиненная ему эскадра держится только его волей и руководством. Небогатов умел объединить своих командиров и офицеров, вызвать их широкую инициативу и использовать всякое разумное предложение. Выполненный под его командованием блестящий переход 3-го отряда старых броненосцев от Либавы за трехмесячный срок и хорошая подготовка личного состава вполне доказали его высокие качества как адмирала. Печальная судьба, постигшая в бою остатки разбитой эскадры, которыми ему пришлось командовать, менее всего могла быть отнесена за счет его личных ошибок. Ему выпала горькая участь возглавить разбитую эскадру в безнадежном состоянии и расплатиться за чужие грехи.

26 августа. Позавчера я побывал у Небогатова и имел с ним весьма длительную беседу об обстоятельствах Цусимского боя и его результатах.

Небогатов собрал весь бывший свой штаб, командиров кораблей его отряда и некоторых старших специалистов. По предложению адмирала я вкратце повторил сущность своего доклада, охарактеризовав условия снаряжения, похода и подготовки к бою 2-й эскадры, а затем откровенно изложил свой взгляд на причины разгрома ее в Цусимском бою. При этом я старался разграничить последствия неудовлетворительного материального состояния кораблей и влияние тех ошибок командования, которые привели нашу эскадру к гибели при безнаказанности противника. После ряда вопросов, относившихся к условиям боевой подготовки 2-й эскадры, Небогатов, взволнованный темой беседы, стал рассказывать мне все наиболее важные этапы из истории снаряжения и похода 3-го броненосного отряда. Особо он остановился на встрече с адмиралом Рожественским и на мотивах, заставивших его сдать последний отряд разбитой эскадры 15 мая.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг."

Книги похожие на "На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Костенко - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг."

Отзывы читателей о книге "На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.