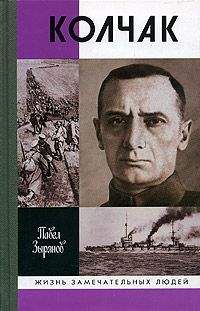

Павел Зырянов - Адмирал Колчак, верховный правитель России

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Адмирал Колчак, верховный правитель России"

Описание и краткое содержание "Адмирал Колчак, верховный правитель России" читать бесплатно онлайн.

Александр Васильевич Колчак прожил недолгую (всего 45 лет), но бурную и насыщенную событиями жизнь. Он был участником трех арктических экспедиций, защищал Порт-Артур, во время Первой мировой войны командовал Черноморским флотом. В разгар Гражданской войны возглавил «белое» государство, объединившее Сибирь, юг и север России и боровшееся против большевиков. На этом посту он потерпел поражение и погиб.

Имя Колчака долго разъединяло Россию. Теперь, когда наступает время единения и согласия, необходимо вернуться к этой загадочной и трагической фигуре.

Автор, известный историк П. Н. Зырянов, попытался воссоздать подлинный облик Адмирала, осмыслив большой массив исследований и источников.

Колчак обладал сложным мировоззрением. Большое влияние на него оказала японская философия с ее догматом самоотречения. В то же время это был человек действия. В книге он представлен со всеми своими поисками, разочарованиями и ошибками, что не умаляет его мужества, стойкости, искренней преданности России, чьи интересы он ставил выше интересов своего режима и собственной судьбы.

Но была новость и другого рода. Севастопольский военно-морской суд исключил со службы лейтенанта Николая Терпигорева (последнего в выпуске) за злоупотребление служебным положением и растрату казённых денег.[395]

А вскоре по возвращении Колчака, 15 июня, разнеслась потрясающая весть о бунте на Черноморском флоте – в основном из-за плохого питания. Захваченный моряками броненосец «Потёмкин» десять дней бродил по морю и в конце концов сдался румынским властям. В числе убитых офицеров оказался лейтенант Леонид Неупокоев. Вот так: воровал один, а расплатился другой.

Хуже того. Широко и беспечно жили отцы, а отвечать приходится детям.

Возможно, уже тогда Колчак и его сверстники начинали смутно догадываться, что они – жертвенное поколение.

* * *В конце июля 1905 года в Портсмуте (США) открылась мирная конференция с участием представителей России, Японии и США (страны, выступившей в роли посредника). По ходу переговоров производились консультации с внешнеполитическими ведомствами Англии, Франции и Германии. Япония предъявила к России обширные требования. Не довольствуясь Порт-Артуром, она настаивала на передаче ей Сахалина, выводе русских войск из Маньчжурии, выдаче военных судов, укрывшихся в нейтральных портах, и уплате контрибуции. Но глава русской делегации С. Ю. Витте дал понять, что на «непомерные требования» Россия не согласится. Его позиция подкреплялась тем, что Япония вдруг оказалась в международной изоляции. Никто не хотел чрезмерного её усиления. В конце концов было достигнуто соглашение об уступке Японии южной части Сахалина и передаче ей арендованной части Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и Дальним, а также южной ветки КВЖД. Было также признано, что Корея входит в сферу японского влияния. В свою очередь Япония согласилась на одновременный вывод войск из Маньчжурии, своих и русских. 23 августа 1905 года был подписан мирный договор.

В 1907 году Портсмутский договор был дополнен русско-японским соглашением о разграничении сфер интересов в Маньчжурии. Русскому правительству удалось сохранить контроль над КВЖД, связывавшей Россию с Дальним Востоком. С приходом к власти П. А. Столыпина началось строительство Амурской железной дороги по русской территории, завершившееся в 1916 году. Столыпин говорил, что «Амурская дорога имеет главной задачей накрепко приковать к России её Дальний Восток».[396]

Глава четвертая

Флот для России

Мало кто в России не читал роман В. А. Обручева «Земля Санникова», вышедший впервые в 1926 году. А если не читал, то смотрел поставленный по этому роману фильм с участием незабвенных Олега Даля и Георгия Вицина. В фильме, однако, не нашлось места для самого первого эпизода романа, с которого и начинается его завязка.

Описывается заседание учёного общества. Оно проходит в небольшом зале, на стенах которого развешены портреты «сановных покровителей и председателей общества». За длинным столом перед кафедрой сидят члены Совета общества – «все видные учёные и известные путешественники». Публика, переполнившая зал, с затаённым дыханием слушает доклад экспедиции, «снаряжённой для поисков пропавшего без вести барона Толля и его спутников». На кафедре – «морской офицер, совершивший смелое плавание на вельботе через Ледовитое море с Новосибирских островов на остров Беннетта». «Мужественное лицо докладчика, – читаем далее в романе, – обветренное полярными непогодами, оставалось в полутени зелёного абажура лампы, освещавшей рукопись его доклада на кафедре и его флотский мундир с золотыми пуговицами и орденами».

В двух пространных абзацах, порой очень близко к знакомому нам тексту, пересказывается содержание доклада. Знакомо звучит и конечный вывод: партия Толля, несомненно, погибла во льдах, а Земля Санникова не существует.

Описанное в романе заседание – это скорее всего общее собрание отделений Математической и Физической географии Русского географического общества, состоявшееся 10 января 1906 года.[397] В. А. Обручев, видимо, был на том заседании. А докладчик – морской офицер с мужественным лицом – это, несомненно, А. В. Колчак. Неназванный и неузнанный, он со страниц известного романа, многократно переиздававшегося, долгие годы вёл разговор с отечественным читателем – все те годы, когда о его подвигах запрещалось говорить и его имя отовсюду вычёркивалось.

Прощание с Русской полярной экспедицией

Колчак надеялся, что успеет поправиться и вернуться в строй до окончания войны с Японией. Однако здоровье возвращалось медленно. После госпиталя его уволили в шестимесячный отпуск. Лето 1905 года Александр Васильевич и Софья Фёдоровна провели на одном из южных курортов (где точно, – установить не удалось). Тем временем война окончилась.

Колчаки вернулись в Петербург в начале осени 1905 года. Александр Васильевич чувствовал себя здоровым и бодрым. Находясь ещё в отпуске, он решил, что пора привести в порядок и закончить брошенные перед отъездом в Порт-Артур дела. Прежде всего – итоговый отчёт о спасательной экспедиции, которой он руководил.

Работа над отчётом была закончена 12 ноября 1905 года (впоследствии он был опубликован в «Известиях Русского географического общества»). В Петербурге в это время беспрерывной чередой шли забастовки, шумел Совет рабочих депутатов, где оттачивал своё красноречие молодой Л. Д. Троцкий. Колчак, как видим, в забастовках не участвовал, по улицам с флагами не ходил. Мирно занимался своими делами.

Пространный и очень подробный отчёт был использован для краткого доклада на заседании Русского географического общества 10 января 1906 года – на том самом, которое, судя по всему, описано в романе Обручева. Оно шло под председательством академика Ф. Н. Чернышёва, который во вступительном слове отметил, что спасательная экспедиция Колчака – это «беспримерно смелое географическое предприятие».[398]

Отчёт о спасательной экспедиции – это был первый, самый неотложный долг. Были и другие долги перед Академией наук, перед памятью Толля. На полках академического архива мёртвым грузом лежали пухлые папки с записями результатов гидрографических наблюдений, с материалами топографических съёмок, проведённых во время Русской полярной экспедиции. Между тем полугодовой отпуск подходил к концу.

8 декабря 1905 года великий князь Константин Константинович обратился с письмом к морскому министру А. А. Бирилёву. Оно было написано в духе «просвещённого абсолютизма» и в соответствии с его этикетом. Представитель царствующего дома ходатайствовал о том, чтобы лейтенанта Колчака, «достаточно способного для умственной работы», как снисходительно отмечал великий князь, временно откомандировали в распоряжение Академии наук. Заканчивая письмо, августейший президент Академии уведомлял министра о своём всегда благосклонном к нему отношении и искреннем уважении.[399] По приказу министра Колчак был прикомандирован к Академии наук с 29 декабря 1905 года по 1 мая 1906 года «для обработки картографического и гидрографического материалов Русской полярной экспедиции».[400]

Это был один из тех немногих в жизни Колчака периодов, когда он вёл жизнь научного работника: занимался дома в кабинете или же в библиотеке, ездил в физическую обсерваторию.

В 1906 году Главное гидрографическое управление Морского министерства издало три карты, подготовленные Колчаком. На двух были отображены очертания западной части Таймырского полуострова от места стоянки «Зари» и далее на северо-восток, а на третьей – западное побережье Котельного с бухтой Нерпичьей. Две первые карты были составлены на основании коллективных съёмок, а для третьей все съёмки и промеры глубин делал Колчак.

Одновременно Колчак работал над монографией «Лёд Карского и Сибирского морей». Некоторые её главы, в черновом виде, были написаны ещё в экспедиции. Поэтому работа шла быстро. 22 марта 1906 года Колчак доложил о законченной книге на собрании Академии наук, а в 1909 году она вышла в свет (169 страниц большого формата с таблицами и иллюстрациями).

«Предметом исследования в предлагаемой работе, – писал в предисловии автор, – является исключительно морской лёд, образующийся из солёной воды Северного Ледовитого океана. Основанием для этого исследования служат наблюдения над льдом в Карском и Сибирском морях, а также в районе Ледовитого океана, расположенном к северу от Новосибирских островов, произведённые Русской полярной экспедицией в течение 1900, 1901, 1902 и 1903 гг.». Там же, в предисловии, Колчак выражал благодарность А. А. Бялыницкому-Бируле за предоставленную им возможность использовать его наблюдения над льдами и «за труды и заботы, связанные с печатанием и изданием» книги.[401] В 1909 году Колчак отбыл в новую экспедицию, так что техническую работу, связанную с подготовкой рукописи к печати и с изданием книги, в значительной мере взял на себя Бируля.

В одиннадцати главах монографии Колчака описываются и раскрываются сложные процессы замерзания морской воды в бухтах, на плёсах и в открытом море, его взламывание с образованием трещин, торосов и полыней, таяние ледяного покрова с наступлением весны, а также формирование многолетнего льда (пака) и его движение в океанских просторах. Многочисленные фотографии, помещённые в тексте и на отдельных вклейках, были сделаны Матисеном, Бялыницким-Бирулей, Толлем и Воллосовичем. Сам Колчак, видимо, не фотографировал. В 1928 году одна из глав книги Колчака была переведена на английский язык и издана в США в составе сборника Американского географического общества.[402]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Адмирал Колчак, верховный правитель России"

Книги похожие на "Адмирал Колчак, верховный правитель России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Зырянов - Адмирал Колчак, верховный правитель России"

Отзывы читателей о книге "Адмирал Колчак, верховный правитель России", комментарии и мнения людей о произведении.