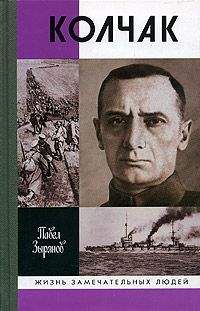

Павел Зырянов - Адмирал Колчак, верховный правитель России

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Адмирал Колчак, верховный правитель России"

Описание и краткое содержание "Адмирал Колчак, верховный правитель России" читать бесплатно онлайн.

Александр Васильевич Колчак прожил недолгую (всего 45 лет), но бурную и насыщенную событиями жизнь. Он был участником трех арктических экспедиций, защищал Порт-Артур, во время Первой мировой войны командовал Черноморским флотом. В разгар Гражданской войны возглавил «белое» государство, объединившее Сибирь, юг и север России и боровшееся против большевиков. На этом посту он потерпел поражение и погиб.

Имя Колчака долго разъединяло Россию. Теперь, когда наступает время единения и согласия, необходимо вернуться к этой загадочной и трагической фигуре.

Автор, известный историк П. Н. Зырянов, попытался воссоздать подлинный облик Адмирала, осмыслив большой массив исследований и источников.

Колчак обладал сложным мировоззрением. Большое влияние на него оказала японская философия с ее догматом самоотречения. В то же время это был человек действия. В книге он представлен со всеми своими поисками, разочарованиями и ошибками, что не умаляет его мужества, стойкости, искренней преданности России, чьи интересы он ставил выше интересов своего режима и собственной судьбы.

В 1879 году «Жаннетта» отправилась навстречу Норденшельду. Пройдя Берингов пролив, она вскоре нашла зимнюю стоянку «Веги», и Де-Лонг узнал об успешном ходе экспедиции. После этого Де-Лонг предпринял самостоятельное путешествие по направлению к острову Врангеля, но через несколько дней «Жаннетта» попала в крепкие ледовые объятия. 21 месяц несли её льды в своём неторопливом движении на северо-запад, и путешественники как бы невольно делали одно открытие за другим. Так были открыты маленькие острова Жаннетты и Генриетты к северо-востоку от Новосибирских островов. 30 июня 1881 года ледяная стихия наконец закончила свои игры с попавшим в её ловушку кораблём: в результате мощного сжатия «Жаннетта» затрещала по швам и ушла на дно. Но моряки успели снять на лёд сани, лодки и провизию.

Четыре недели путники тащили за собой тяжёлые сани, прокладывая дорогу на юг, к берегам Сибири. А льды уносили их на северо-запад. 28 июля американцы увидели в тумане скалистые и обрывистые берега. Они знали, что это не желанный сибирский берег, что это – их новое открытие. Восемь дней 33 путешественника отдыхали на новооткрытой земле, которую назвали Землёй Беннетта, так и не узнав, каковы её размеры и не является ли она форпостом неведомых земель, расположенных далее на север.

На юг от Земли Беннетта лежало свободное от льда море. Самая значительная часть экспедиции, под командой Де-Лонга, разместилась на катере. Инженер-механик Мелвил возглавил команду вельбота – узкой длинной шлюпки с острой кормой. Мичман Чип повёл шлюпку-шестёрку. 12 сентября разразился шторм, который разметал шлюпки в разные стороны. Шестёрка погибла, а катер и вельбот в разных местах достигли устья Лены. Мелвил со спутниками был спасён эвенками. Из отряда Де-Лонга остались в живых только двое. Остальные, включая лейтенанта, умерли от голода и истощения.[69]

Открытую Де-Лонгом землю нанесли на карту. Впоследствии оказалось, что это самый большой остров в группе Де-Лонга. Он долго оставался неисследованным, и за ним закрепилась мрачная слава: живыми он не отпускает.

Дальнейшее изучение Новосибирских островов связано с именем Э. В. Толля.

Экспедиция под несчастливой звездой

Барон Эдуард Васильевич Толль родился в 1858 году в Ревеле. Окончил университет в Дерпте (позднее этот город переименовали в Юрьев, а сейчас он известен как Тарту). Дерптский университет был тогда своеобразным островком немецкой учёности в пределах Российской империи. Даже преподавание долгое время велось на немецком языке. Впоследствии Толль говорил, что слабость здоровья помешала ему стать врачом, и он вышел из университета зоологом.[70] По-видимому, Толль имел в виду свои слабые нервы и повышенную впечатлительность.

Первую свою экспедицию, в Алжир и на Балеарские острова, Толль предпринял как зоолог. Но затем его интересы сместились в область палеонтологии и геологии. Эти новые для него науки он осваивал с немецкой основательностью, прослушав соответствующий курс в Горном институте.

В 1884 году Толль получил предложение принять участие в экспедиции под руководством А. А. Бунге, которая имела целью исследовать побережье Ледовитого океана от устья Лены до Яны и Новосибирские острова. В 1886 году Толль впервые побывал на этих загадочных островах. Кости мамонта он обнаружил не только на Котельном, но и на Большом Ляховском. В Деревянных же горах на острове Новая Сибирь (сложенных, как оказалось, вовсе не из дерева) Толль открыл залежи бурого угля. Что же касается ледяных скал, то – да, некоторые острова в архипелаге действительно, как убедился Толль, в значительной части состоят из ископаемого льда – такого льда, который обнаруживается среди земных пластов и сохранился, вероятно, от ледникового периода.[71]

На остров Беннетта Толль тогда не смог попасть: помешала всё та же полынья. Но в ясную погоду с берега острова Котельного, к северо-северо-востоку от него, он разглядел однажды контуры неизвестной земли. На далёком горизонте явственно вырисовывались обрывистый берег и столообразные горы. Расстояние до них Толль на глаз определил в сто с лишним вёрст. Это не мог быть остров Беннетта, ещё более удалённый от Котельного и расположенный немного в другой стороне. Это была легендарная Земля Санникова. Сопровождавший Толля эвен Джергели, семь раз летовавший на Новосибирских островах, говорил, что неоднократно видел эту землю. «Хотел бы ты на ней побывать?» – спросил Толль. «Раз наступить ногой – и умереть!» – воскликнул Джергели.[72] С этого времени на географических картах Земля Санникова стала изображаться пунктирной линией на предполагаемом её месте.

Вернувшись из экспедиции и работая над подведением её итогов, Толль заболел тяжёлой формой неврастении с расстройством речи. В 1890 году ему пришлось лечиться на заграничном курорте.[73] На Новосибирские острова он снова попал в 1893 году. На этот раз он выполнял просьбу норвежского мореплавателя Ф. Нансена, который отправлялся на шхуне «Фрам» на восток вдоль берегов Сибири. Опасаясь участи Де-Лонга, Нансен просил заложить ряд продовольственных складов на Новосибирских островах. Толль выполнил просьбу. По ходу плавания, правда, эти склады не понадобились. Землю Санникова Толль на этот раз не видел, но она не выходила у него из головы. И постепенно пришло решение попробовать добраться до неё морским путём.

«Это втягивает, – говорил Толль. – Если вы раз побываете в полярных странах, заинтересуетесь ими, вас будет туда тянуть». Не один Толль, многие полярники говорили о властном притяжении Арктики. Вернувшись из второго путешествия, Толль начал пропагандировать план морской экспедиции в район Новосибирских островов и Земли Санникова. Дорогостоящий проект долгое время не утверждался, несмотря на все хлопоты. И только в 1899 году дело сдвинулось с места. 31 декабря Николай II, по докладу министра народного просвещения, утвердил Толля начальником экспедиции, снаряжаемой Академией наук «для исследования земли Санникова и других островов, расположенных за Новосибирским архипелагом», и дал санкцию на учреждение особой комиссии для снаряжения этой экспедиции.[74] В ходе работы над окончательным планом было решено, что после обследования района Новосибирских островов экспедиция продолжит путь на восток, обогнёт мыс Дежнёва и закончит путь во Владивостоке. Вспомогательная экспедиция должна была заложить на Новосибирских островах такие же склады, какие сделал Толль для Нансена, и провести ряд исследований на островах и на ближайшем побережье. В целом это комплексное исследовательское мероприятие было названо Русской полярной экспедицией. Её руководителю Э. В. Толлю в то время исполнился 41 год.

Для целей экспедиции было закуплено судно, однотипное норденшельдовской «Беге» – «Харальд Хаарфагер», парусный барк с паровым двигателем, прежде использовавшийся для охоты на тюленей у берегов Гренландии. Дальность путешествия и предполагаемая зимовка жёстко ограничивали численный состав экспедиции. Было взято всего семь палубных матросов. Поэтому пришлось снять некоторые элементы парусного вооружения, и барк превратился в шхуну (или баркентину), которой дали новое имя – «Заря». Когда уменьшили площадь парусов, возросла зависимость от запасов угля.

Приказом по Академии наук от 8—10 марта 1900 года был утверждён окончательный список участников экспедиции, которых подбирал сам Толль.

Командиром судна стал 33-летний лейтенант Николай Николаевич Коломейцев, в прошлом – многолетний участник экспедиции по описи Белого моря. В 1893 году он ходил в составе экспедиции лейтенанта Л. Добротворского в устье Енисея. Перед назначением на «Зарю» был офицером на крейсере «Варяг», построенном в США и недавно прибывшем в Петербург. Колчак прежде не был знаком с Коломейцевым, но слышал о нём как об отличном моряке.

Первым помощником Коломейцева был назначен лейтенант Фёдор Андреевич Матисен, выпущенный из Морского корпуса на два года ранее Колчака, вместе с Дукельским и Строльманом, и плававший с Колчаком на «Рюрике». В 1899 году он принимал участие в экспедиции на Шпицберген, куда не попал Колчак.

Третий офицер, А. В. Колчак, был самым молодым участником экспедиции (если не считать матросов).

Старшим же по возрасту был врач Герман Эдуардович Вальтер, специалист в области бактериологии. В 1899 году он участвовал в научно-промысловой экспедиции у Мурманского побережья и к Новой Земле под начальством профессора Н. М. Книповича. Вальтера и Толля связывала давняя дружба. В экспедиции Вальтер вёл некоторые работы в области зоологии.

Старшим зоологом был назначен сотрудник Зоологического музея Академии наук Алексей Андреевич Бялыницкий-Бируля. Ему было 36 лет, ранее он вёл работы на Соловецких островах, а в 1899 году побывал на Шпицбергене. Толль считал его одним из лучших знатоков полярной морской фауны.[75]

Настойчиво добивался включения в состав экспедиции 28-летний кандидат физико-математических наук Фридрих Георгиевич Зеберг, сын лютеранского пастора, преподаватель физики в училище при реформатских церквах Петербурга. Он был готов занять даже должность кочегара на «Заре». Но Толль решил, что он будет гораздо полезнее как астроном и магнитолог.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Адмирал Колчак, верховный правитель России"

Книги похожие на "Адмирал Колчак, верховный правитель России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Зырянов - Адмирал Колчак, верховный правитель России"

Отзывы читателей о книге "Адмирал Колчак, верховный правитель России", комментарии и мнения людей о произведении.