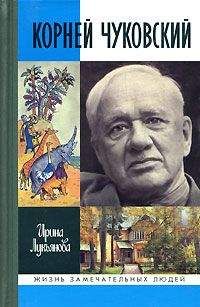

Ирина Лукьянова - Чуковский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Чуковский"

Описание и краткое содержание "Чуковский" читать бесплатно онлайн.

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Пинкертон

Популярность, конечно, не может не радовать Чуковского. Но он уже поставил перед собой огромную новую задачу – и не может к ней подступиться, и в сентябре 1908 года записывает в дневнике: «Из „Слова“ письмо – боюсь перечесть. Я у них взял аванс в 100 р. и не дал ни строки. С „Натом“ я мучаюсь страшно. 2 недели пишу первые сто строк, и впереди нет ни одной мысли. Ужасно то, что я не несу никакого учения, не имею никакого пафоса. Я могу писать только тогда, если хоть на минуту во мне загорится что-нб. эмоциональное. Если б у меня была „идея“, я был бы писатель. А когда нет „пафоса“, я почти безграмотен, беспомощнее всех и завидую репортерам, которые связно могут написать десять строк». И здесь же он пишет об отличной погоде, «умилительных березках» (должно быть, тех самых «невестах робких» – стихи об обманутых березках как раз были написаны в 1908 году)… «Сегодня с Машей ходил в парк. Было изумительно хорошо. Коля болтал без умолку. Мы садились на скамейки, смотрели высокие сосны, видели школу, основанную Репиным, любовались кленом: он, как из золота…»

Трудная работа, которую Чуковский задумал в 1908 году – это одно из первых в России (и в мире) исследований, посвященных массовой культуре. Коллективное, соборное, народное творчество давно уже занимало его. Рассуждая о быте и укладе, он постоянно возвращается мыслями к корням, фольклору, народности. В это же время он написал и небольшую работу о средневековых народных мистериях («Дары средних веков»), где иронизировал над общепринятыми представлениями о средневековой культуре: «Это было время утонченного изящества» – и дальше говорил о совсем других, куда более типичных признаках этого времени: о людях, которых превращали в «куски четвертованного мяса», о проститутках, которым «отрезали косу и верхнюю губу», о народившемся мещанстве… и доказывал, что мистерии – «идеальное воплощение интересного, невозвратного, подлого, наивного, жестокого и красивого века», «создание мещанства, купечества».

Именно творения коллективного народного сознания начинают занимать ум Чуковского все больше и больше. Фольклор сотворен мужиком, мистерии – купечеством, это яркая, пестрая, своеобразная форма культуры. Не менее оригинальна и та культура, которая появляется во времена массового производства, и именно к ней Чуковский внимательно присматривается: ходит в кинематограф (характерна забавная жалоба в дневнике: «Надо посетить кинематограф. А где его возьмешь в Куоккала?»), скупает издания дешевых брошюрок о приключениях непревзойденного сыщика Пинкертона (в статье он упомянул, что прочитал 58 выпусков о нем). Современников феномен массовой культуры не особенно интересовал, об этом и говорить как-то было неприлично – ну в самом деле, что такое Нат Пинкертон. Чуковский стал первым; нынешние исследователи, собирающие и пристально изучающие детективы в бумажных обложках, дамские романы и тупые американские комедии, дружно шагают по путям, которые он проторил без малого сто лет назад. «Ведь и холерные вибрионы мелочь, да сама холера не мелочь», – заметил критик однажды, явно парируя упреки в том, что «иногда Корней Белинский сечет господ, цена которым грош». Это стихотворение Саши Черного появилось позднее, но обвинение было типичное.

Недаром он еще в 1906 году уверял: «Напиши Карл Каутский статью „О классовой борьбе в области дамских шляп“ – это была бы совсем не такая нелепая статья, как кажется с первого взгляда». И в «Нате Пинкертоне» говорил, что кинематограф – это коллективный эпос, который ждет «нового Буслаева и нового Александра Веселовского». И позднее, в статье о Чарской писал: «Если какой-нибудь Дюркгейм захочет написать философский трактат „О пошлости“, рекомендую ему сорок томов сочинений Лидии Чарской. Лучшего материала ему не найти». А пока ни Каутский, ни новый Буслаев или Веселовский, ни какой-нибудь Дюркгейм не вдохновились идеей изучения массовой культуры, уличной моды, шрифтов, обложек, архитектуры, – Чуковский пытается сам выполнить эту масштабную задачу.

Как творчество художника – отражение его души, так и совокупное народное творчество – отражение души народа. А в том, что кинематограф и бульварная литература – это форма народного творчества, Чуковский не сомневается: это предложение, порожденное спросом, кинокартины «как бы прямо и непосредственно созданы зрителями, и потому они правдивее, точнее и резче выражают идеологию этих людей, чем любая картина, любая опера и поэма».

Что же это за люди, которые с восторгом смотрят, как «кого-нибудь бьют, или кто-нибудь хлопнулся оземь и больно ушибся, или вышла какая-нибудь путаница, неразбериха, галиматья»? Если так убого творчество, что же делается с народом, задумывается он. Вопросом о том, отчего «все пошлеет и мельчает», задавались еще раньше Милль, Герцен и Мережковский. Милль заговорил о «сплоченной посредственности» и (процитируем говорящего о Милле Герцена) «о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния». Герцен поставил проблему одичания целых социальных слоев и опасности мещанства. Мережковский в «Грядущем Хаме» попытался подобраться к решению и увидел его только в религии: «Христос освободит мир – и никто, кроме Христа. Со Христом – против рабства, мещанства и хамства». Брюсов, рецензируя «Грядущего Хама» в 1906 году, так обозначал главное в мировоззрении Дмитрия Сергеевича: «Черт, по определению Мережковского, это – воплощение „смердяковского духа“, „лакей“ по природе, вечная „срединность“ и „серость“, „бессмертная пошлость людская“… Черт есть вечная половинность, полу-вера, полу-знание, полу-искусство. Поэтому борьба с Чертом начинается борьбой за полноту, за цельность, за истинную веру, за истинную науку, за истинное искусство».

Чуковский, кстати, всю жизнь примерно этой борьбе и посвятил – разве что нигде не говоря прямо о Христе и редко говоря о Боге. В чем была его истинная вера и каков Бог Чуковского, мы пытались разобраться выше, а каков же его дьявол? О черте Корней Иванович и вовсе не упоминает, но его черт – очевиднейшим образом тот же, что и у Мережковского. В статьях 1908–1910 годов Чуковский постоянно говорит о том, что пошлость и мещанственность эпохи, и тоска, и эпидемия самоубийств, прокатившаяся по России, – это все следствия общей болезни общества, в котором нет идей и ценностей. «Чуть из сердца уходит Бог, туда проникает недотыкомка, – замечал он в статье 1910 года „Юмор обреченных“. Сологубовская недотыкомка из „Мелкого беса“ стала для Корнея знамением времени, символом измельчания и оскудения души, олицетворением пустоты, тоски и отвращения к миру, из которого исчезли Бог, любовь, радость и красота. „Ощущать эту красоту мира – значит, жить и жить. Утратить красоту – умереть… Мне кажется, мы все теперь такие: утратившие красоту. Для нас, для нашего поколения, весь мир встает, как некое уродство, как отвратительный музей карикатур. И не потому ли смерть – наша неизбежная тема, и самоубийство – ежедневная рубрика газет“.

Единобожие интеллигенции пропало, интеллигенция умерла, на смену ей пришел готтентот, – вот основной пафос «Ната Пинкертона и современной литературы». Когда людям незачем жить и не за что умирать – они умирают просто так. «Когда какой-нибудь старый почтенный публицист клеймит наступившую эпоху и порицает всех нас за то, что мы не сектанты, я знаю, что ответить ему: „Посмотрите в сегодняшней газете хронику самоубийств, – хочу я ответить ему, – сколькие среди нас, нефанатиков, ежедневно лишают себя жизни. Или вы еще не понимаете… что не всякий может прожить без сектанства, что альманах в голове и альманах в душе – это наше проклятие и наше страдание, а вовсе не наша вина, за которую нас следовало бы журить и ставить отечески в угол“».

Тяжелую общественную болезнь Чуковский разглядел за «Бегами тещ», «Видениями водолаза» и «Приключениями с цилиндром игрока», за пристрастием публики к погоням, мордобою и альковным сюжетам. До тех пор никто толком не брался за подробный анализ легкого жанра в России, поэтому лекции Чуковского о Пинкертоне стали сенсацией. Не в последнюю очередь потому, что и тема была неизбита, и способ преподнесения нестандартен. Верный себе Чуковский собирал мелочи – афишки кинематографа, бульварные сочинения, газетную рекламу, анализировал, сопоставлял – и по совокупности незначительных симптомов ставил обществу страшный диагноз – по его собственному определению, «опошление, загнивание души». А загнивание души – верный путь к ее смерти; с этим-то душевным некрозом Чуковский и пытался бороться.

Во второй половине XIX века промышленное производство в России уже стало серьезным фактором ее развития: страна начала превращаться из преимущественно аграрной в преимущественно индустриальную, что привело к огромным социальным переменам. Крестьянство стало уходить в города, пласты общества начали сдвигаться и перемешиваться, веками отлаженные механизмы жизни – рушиться. Голые люди на голой земле взялись начинать все заново, города наполнились массами людей, не могущих толком себя идентифицировать. Теперь они отождествляли себя не с частью семьи, рода, нации, а с толпой, массой, ощущали себя винтиками огромного механизма. Герцен еще раньше говорил о том, что нарождающийся пролетариат пополнит собой мещанство, поскольку для него «нравы, понятия, образ жизни мещанства – единственная цель стремлений». В этом с ним соглашался Мережковский в «Грядущем Хаме». Сегодня предпочитают говорить не о «мещанстве», а об «обществе потребления»; изменилась ли суть явления, читатель волен додумывать сам.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чуковский"

Книги похожие на "Чуковский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирина Лукьянова - Чуковский"

Отзывы читателей о книге "Чуковский", комментарии и мнения людей о произведении.