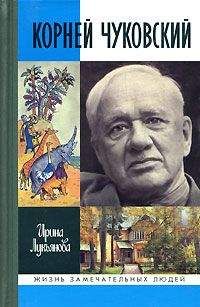

Ирина Лукьянова - Чуковский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Чуковский"

Описание и краткое содержание "Чуковский" читать бесплатно онлайн.

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

А я и забыл о нем. Вынесли черненького, с круглым лицом, и я посмотрел на него, как на врага. Тогда он был мне не нужен».

И с новой силой на него навалились житейские хлопоты: семья выросла, и семью надо было кормить. Безденежье не кончилось ни в этом году, ни в следующем, ни потом, стабильные заработки у Чуковского стали появляться только в 1907-м. А сейчас он пишет в своем «Онегине» об одном из героев: «Он к одиночеству стремился / И в 19 лет женился! / И стал как горьковский Сокол / Свободен, смел, могуч и гол. / Стремясь к мистическим высотам, / Поклонник Канта и поэт – / Все вдохновенье юных лет / Он меркантильным отдал счетам».

И замечает в дневнике: «Написал реферат о Чехове. Плохи мои дела. Денежные и духовные». Позднее он постоянно упрекал себя, что слишком рано обзавелся семьей, что не смог как следует выучиться, потому что постоянно надо было работать, и проклинал поденную работу, фельетоны, газетные столбцы, необходимость зарабатывать в десяти разных местах на прокорм все разрастающемуся семейству. И все-таки, наверное, жена была не так уж несчастна с ним, как можно подумать, вспоминая о безденежье, бессонницах, тяжелом характере и частых ссорах. Он не зацикливался на бытовых неприятностях и умел быть безоглядно, заразительно счастливым. Хотя так же отлично умел и отчаиваться, уверяя себя и всех остальных, что жизнь не удалась, он бездарен, стар, болен и ни к чему не пригоден. Требования к себе и другим людям у него всегда были завышенными: душевного застоя и скуки он не выносил, постоянного движения, развития, самовоспитания постоянно требовал от каждого – и в первую очередь от себя.

Где же корни у Корнея?

С октября 1904 года снова начинается поденная работа: многочисленные публикации о выставках и спектаклях, книжные рецензии, отклики на лекции, прочитанные в Литературно-художественном обществе. Он и сам почти сразу по приезде выступил с докладом о Чехове. Среди написанного в это время выделяется разве что опубликованная в газете «Еврейская жизнь» статья «Случайные заметки» – одно из немногих свидетельств его озабоченности национальной проблематикой. Чуковский замечает, что национальность – не фикция, не совокупность стереотипов; что Пушкин, Толстой и Достоевский так громадны потому, что за ними стоит многовековой и многомиллионный народ: «у них не было ничего случайного, ибо все было национально…» А продиктованы «Случайные заметки» беспокойством о еврейской молодежи, которая в Одессе «ведает всю духовную культуру» – ходит на лекции, пишет в газеты, читает доклады и т. д. Молодые люди оторвались от своей национальной культуры, говорит Чуковский, и не примкнули к культуре русской, воспринимая ее «лишь постольку, поскольку она классовая, а не национальная».

Здесь впервые у него встречается мысль о том, что человеку необходима почва под ногами, нужно знать свои корни и примыкать к долгой духовной и культурной традиции; иначе – беда: «Отсюда такая поразительная легкость, с которою у нас меняются всякие течения, направления, идеологии: самопожирающая беспочвенная мысль летит, куда придется, бесплодная, лишенная благодати творчества, оторванная от внутренней, сердечной, народной правды». Об этом он не раз еще будет писать в своих статьях, говоря о связи беспочвенности с фрагментарностью и неустойчивостью мировоззрения, с безмыслием и готовностью слепо слушаться моды. Евреи в русской литературе для него только особенно ярко иллюстрируют, к чему приводит попытка отказаться от своей культуры. Этому посвящена его статья 1908 года, вызвавшая длинную и бурную дискуссию, которая в конце концов свелась к полемике между историком и писателем Таном (Богоразом) и Жаботинским – один говорил о неотъемлемом праве рожденного в России еврея писать по-русски, другой – о необходимости быть евреем. Чуковский писал, собственно, что евреи не дали на тот момент русской литературе ни одного выдающегося писателя – как будто для них какой-то генерал ввел в ней черту оседлости, замечал К. И. Кто-то высказывал уже мнение о слепоте Чуковского: что значит «ни одного», ведь уже совсем немного оставалось до Пастернака и Мандельштама! Да, немного: Мандельштам начал публиковаться через три года, в 1911 году, Пастернак – в 1913-м, а оценить их значимость для русской поэзии стало возможно еще позже. Пророческий дар для литературы, конечно, не редкость, но ведь тут Чуковский даже не пророчил, а констатировал статус-кво на 1908 год. Чуковский, собственно, не о евреях даже говорит, а о трагедии человека, лишенного связи с родной культурой: «Еврей, вступая в русскую литературу, идет в ней на десятые роли не потому, что он бездарен, а потому, что язык, на котором он пишет, – не его язык; эстетика, которой он здесь придерживается, – не его эстетика, – и я уверен, что приведи сюда самого Шекспира и сделай его русским литератором, он завтра же заказал бы себе визитную карточку:

И поехал бы интервьюировать Стесселя;[3] или перевел бы Ведекинда;[4] или написал бы стихи в стиле Валерия Брюсова».

Собственно, речь идет не столько о национальном вопросе, сколько о феномене беспочвенности человека, духовной пустоты, обусловленной отпадением от традиции; и упомянутые Пастернак и Мандельштам не могут быть доказательством неправоты Чуковского, ибо и тот и другой были накрепко связаны с мировой культурной традицией тысячами нитей.

Статья эта, где К. И. вдруг заговорил на темы, поднимать которые было не то чтобы неприлично, но абсолютно неполиткорректно – хотя такого термина тогда и не было, – стала предметом горячего обсуждения в обществах и кружках (к примеру, вызвала яростный спор в Еврейском литературном обществе), в прессе и частных разговорах (подробно об этом можно прочесть в «Чуковском и Жаботинском» Е. Ивановой). Тэффи иронизировала в «Зрителе»:

Говорят, Корней Чуковский

Нынче строчит ахинею.

Говорят – на ахинею

Строчат все ответ Корнею.

«Ах! держитесь вашей расы!

Ах! еврей лишь для еврея!

Папуасам папуасы»!..

Где же корни у Корнея?

…

Ах! Индей поймет пампасы,

Аш[5] до слез еврея пронял…

Но Корней какой же расы,

Что никто его не понял?

Какой же расы Корней? Национальное, народное для Чуковского практически синонимично подлинному, истинному, искреннему. В писателях и художниках он высоко ценит их верность национальному духу – русскому, грузинскому, ирландскому – какому угодно, но родному. В дневниках Корнея Ивановича и воспоминаниях о нем мы встречаем множество свидетельств его живого интереса к чужим национальным культурам; всякое переводное стихотворение он хотел услышать на языке оригинала, будь то польский, аварский или киргизский, в каждую национальную культуру умел влюбиться, находя в ней нечто неповторимое и величественное. Космополитизм Чуковского – не «безродный», как стало принято говорить полвека спустя, а самый почвеннический: он понимал, какие богатства дает родная культура, и был невероятно жаден до чужого духовного добра. Его космополитизм вырос из любопытства, желания понять – и, наконец, из любви. Можно здесь, кстати, вспомнить и мысль Андрея Вознесенского о том, что в имени, которое он выбрал для себя, прячутся «корни». Можно вспомнить и о том, как Чуковский, не зная языка, пытался прочитать книгу Льва Квитко на идиш, подаренную ему автором: вот эти закорючки, должно быть, значат «Лев», а это слово – «Квитко»… Подписи к картинкам дали ему еще несколько букв… так, буква за буквой, как в «Пляшущих человечках» (которых, кстати, перевели его сын с женой, а сам он отредактировал), Чуковский увлеченно разбирал еврейскую грамоту. Просто из желания понять, как звучат эти звонкие, легкие стихи на самом деле, разобраться в природе их обаяния.

Сам он, однако, не уверен в собственных корнях. Он – незаконный сын мамы-украинки и отца-еврея, выросший в редкостно космополитичном городе, говорящий по-русски. «Кто я – украинец, русский, еврей?» – задается он вопросом в дневнике. Пожалуй, он был и тем, и другим, и третьим. Украинскую культуру Чуковский воспринял от мамы – прекрасно говорил по-украински, любил и знал Шевченко… Русским он был не по крови, но по языку – так и вписался в русскую традицию, и через русский вошел в мировую культуру. Осознавал ли он себя вполне евреем, трудно сказать. Его одесское окружение в юности было в значительной степени еврейским – это та самая молодежь, которая «ведала всю духовную культуру» города. К тому же в Одессе, где в ту пору в самом буквальном смысле били «не по паспорту, а по морде», ему наверняка доставалось от антисемитов, невзирая на формальную принадлежность к православию. Чтобы обозвать жидом, свидетельства о крещении не спрашивали. Косвенным доказательством может служить рассказанная Чуковским в воспоминаниях о журнале «Сигнал» история о том, как в 1906 году он прятался от полиции в Латвии, выдавая себя за англичанина, и запойный местный фельдшер, одержимый желанием вывести его на чистую воду, утверждал: «Это не англичанин, а жид».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чуковский"

Книги похожие на "Чуковский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирина Лукьянова - Чуковский"

Отзывы читателей о книге "Чуковский", комментарии и мнения людей о произведении.