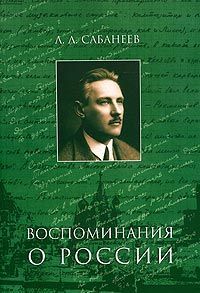

Леонид Сабанеев - Воспоминание о России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминание о России"

Описание и краткое содержание "Воспоминание о России" читать бесплатно онлайн.

Блистательные мемуары и эссе одного из самых скандальных отечественных критиков Л.Л.Сабанеева предоставляют уникальную возможность – стать "очевидцем" знаменательных событий в художественной жизни России Серебряного века. Почти всех своих "героев" Сабанеев знал лично; в детстве сидел на коленях у Александра III, позднее общался с Л.Толстым, слушал фонограф вместе с Чайковским, называл Владимира Соловьева "дядя Шуба", был ближайшим другом Скрябина, свидетелем знакомства Айседоры Дункан с Есениным… Статьи и воспоминания Сабанеева охватывают весь срез российской жизни – музыку и литературу, науку, быт и политику. Значительная часть текстов публикуется впервые. Издание адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Теперь я расскажу о лице, которое больше всех меня в том возрасте интересовало.

Это был император Александр III, в сущности товарищ детства моего отца. Помню, что они были на «ты», причем Александр III звал его Леонид, а отец звал императора Саша. Это были времена, когда Александр III задумал создать «франко-русский союз» [005], что имело несомненно целью несколько укротить германское влияние на Россию, в частности козни Бисмарка. Предполагалось для сближения с Францией устроить в Москве Французскую выставку, и император стал часто приезжать в Москву и при этом всегда заезжал к моему отцу (по всей вероятности, чтобы отдохнуть от правительственных политических дел со школьным товарищем). Я очень хорошо помню мое первое свидание с императором. Мне было пять лет, я был очень живой и резвый мальчик и любил бегать в больших комнатах бельэтажа. В один прекрасный день я, по обычаю, разбежался в отцовский кабинет и прямо натолкнулся на сидевшего против отца в кресле генерала в тужурке и с красными лампасами, который сразу меня загреб рукой и посадил себе на левое колено…

– А вот мой сын, мой второй экземпляр, – сказал отец, и мне: – А вот твой царь.

Тут я заметил, что мои неожиданные собеседники занимались странным занятием: у каждого было в руке по большой подкове, которую они двумя пальцами сгибали, как будто это была проволока…

Когда подкова была приведена в совершенно унылый вид – ее выбрасывали и брали другую. Это было состязание в силах пальцев. Генерала же в тужурке я сразу признал, тем более что тут же висел его большой стенной портрет… Отец мой был геркулесова сложения и огромного роста (2.30 метра). Когда я посещал ежегодные «собачьи выставки» в городском манеже, то выше моего отца был только один вел. кн. Ник.

Николаевич. Что касается до императора Александра III, то он был ростом ниже, но кряжистый и такой же силач. Он мне дал такую же подкову и сказал мне: «Ну, попробуй и ты…» Я попробовал, но у меня ничего не вышло. Тогда император сказал мне: «Не огорчайся, мальчик: вырастешь как твой папа – такие же подковы будешь гнуть».

В этот момент раздался звонок и появился придворный лакей того типа, которые в те годы обычно стояли на запятках императорской кареты; он возгласил:

– Ваше императорское величество, ее императорское величество государыня императрица просит ваше императорское величество приехать домой сейчас же. (Затем выяснилось, что императрица все время, пока мой отец и император наслаждались комканьем подков, сидела в карете и скучала.) – Ну вот, довольно наслаждений, пора императорскую лямку тащить… – сказал император, спуская меня с колена и сильно покряхтывая: отец мне потом объяснил, что это кряхтенье у него появилось с тех пор, как было крушение царского поезда на станции Борки, когда Александру III одному пришлось держать крышу упавшего вагона, в котором помещалась царская семья, пока не эвакуировали всех членов ее.

Это имело два серьезных политических последствия: возвышение скромного начальника захолустной ж-д. станции де Витте до ранга министра великого государства и несомненно огромной страны [006].‹…› Но мой отец утверждал, что преждевременная смерть Александра III (он умер от разрыва каких-то очень важных внутренних органов, которые в те времена даже первоклассные медики (Захарьин, Остроумов) не умели лечить) ‹была вызвана именно этим случаем›. Кроме того, он сам себе вредил, потому что много пил коньяку; потом мне пришлось быть живой связью между знаменитым доктором и моим отцом, который уже с 1894 года начинал прихварывать, а в 189… году Захарьин констатировал у него гнойный плеврит и велел отправить его немедленно в Крым.

Так катились все эти годы моего солнечного и радужного детства… Тут я должен сделать небольшое отступление от моего рассказа, хотя все же эти строки относятся к жизни моего отца. Он после окончания лицея немедленно поступил в университет (Московский) на естественноисторический факультет, ибо он страстно обожал природу и несмотря на дружбу с Александром III очень скептически и критически относился к Петербургу именно потому, что он «придворный город». Его биография вся наполнена путешествиями, и преимущественно дальними и экзотическими, не «туристическими», но исследовательскими: его интересовала антропология, зоология, ботаника, тропические страны, и экваториальные, и полярные. Сплошными путешествиями заполнены все его годы от поступления в университет, когда он был в личной переписке с Чарльзом Дарвином и с Леопольдом II – властителем Конго. Он объехал всю Россию от Ледовитого океана до Черного и Средиземного моря, от Кавказа до Аляски, до Дальнего Востока, от Китая до Тибета, Индии и Зондских островов. По возвращении в Россию он попал в одно дворянское семейство, влюбился… и женился, имел трех детей, но семейного счастья не нашел: жена оказалась легкомысленной, а его понятия о семье были строгие. Глубоко уязвленный в своих лучших идеалах, он прибег к испытанному уже им средству – путешествию… поехал прокатиться по Волге…

На пароходе встретился с моей матерью, которая тоже потерпела неудачу в замужестве. Она была по крови француженка по фамилии Дельсаль – из фамилии, уже более ста лет проживавшей в России. Она была внучкой офицера русской службы, погибшего в Бородинском бою и посмертно усыновленного чрезвычайно уважаемым в Москве лицом – генерал-инженером Ахшарумовым, почему именовалась Дельсаль-Ахшарумова.

Она как сирота была отдана в Николаевский сиротский институт.

Вот таким образом два неудачника в опытах создания идеального брачного союза решили все же соединить свои жизни. И действительно, этот брак был совершенно идеален, хотя одновременно и глубоко трагичен. Но в этом виноваты были уже не люди, а грозная и трагическая поступь русской истории.

О русской музыке и музыкантах

М. И. ГЛИНКА

С Глинки обычно начинают русскую историю музыки. В сущности, это справедливо в такой мере, как если бы начинать с Пушкина русскую литературу. Конечно, была в России музыка и до Глинки, и вовсе неплохая, и неплохо было бы ее воскресить и поиграть – это была музыка крепостных выучеников западных маэстро. Как и русская «крепостная» живопись, она по мастерству была на уровне века – вполне грамотная и приличная музыка в том стиле, в каком тогда писали во всем мире (тогда художественного национализма еще не существовало, он – порождение XIX века).

Сонаты для скрипки Хандошкина только глубоко осведомленный музыкант отличит от сонат Баха, а фактура, например, оперы «Американцы» с трудом отличима от рядовой итальянской оперы той же эпохи. Но правда, что включение в историю русской музыки всей этой глинкинской «предыстории» лишь на какие-нибудь пятьдесят лет удлинит нашу музыкальную культурную историю. Русская художественная литература родилась в XVII веке – музыка (как всегда) от нее немного отстает.

И все-таки как поразительно юна наша музыка, как неглубока ее история. Никаких исторических далей, никаких мифических перспектив, все как-то по-семейному, точно вчера началось… ‹…› Глинка исторически двойственен: он зачинатель русского национального художественного стиля. Своего музыкального мастерства он не создавал; он взял его готовым: это было европейское мастерство композиторов начала XIX в. ‹…› Музыкальное «вооружение» [«кучкистов»] было несравнимо богаче глинкинского, и при сопоставлении без исторического подхода Глинка оказывается в проигрыше.

А между тем несомненно, что все элементы не только музыкальной эпохи «кучкизма», но и «чайковизма» уже находятся у Глинки: он провидел и лирический славянский мелодизм Чайковского, и весь «ориентализм» «кучки» – он создал типы мелодий, которые «кучкистами» только варьировались и которые все в зародыше у него имеются. Сами «кучкисты», да и весь музыкальный мир всегда глубоко понимал, что такое Глинка для последующей русской музыки. ‹…› Есть у него и качества, в которых он определенно выше своих музыкальных потомков. К числу их принадлежит и изящество и тонкость всей музыкальной фактуры – от мелодических линий и до гармонии и оркестровки. Мелодика Глинки как бы предваряет порой даже мелодику Шопена по изысканности рисунка – они были, в сущности, современники. ‹…› Но всецело еще оставаясь в плане фактуры начала прошлого века, Глинка не может казаться современному уху, не контролируемому исторической перспективой, примитивным и устарелым. Время стерло многое и из тех принципов, проводить в жизнь которые хотел Глинка и в чем видел свое назначение, – я говорю об обязательной «этнографичности» мелодики. Западная музыка, в сущности, никогда не знавала такого увлечения этнической субстанцией – но у нас она стала центральной идеей и до сих пор не совсем угасла.

Но теперь меньше чувствуется различие между т. н. «итальянским» периодом его творчества и «русским». Итальянское оказалось не столь итальянским, да и русское не лишилось европейских черт – и ничего плохого в этом нет. А все-таки именно как мелодист – качество, которое теперь мало ценится, – Глинка бесспорно стоит в первом ряду, наряду с Шубертом, Шопеном, его современниками, а мелодия его знаменитого «Славься» есть, на мой взгляд, наилучшее в музыкальной литературе воплощение идеи «всенародного гимна» – и он лучше даже (меня тут немедленно съедят некоторые) знаменитой темы Девятой симфонии Бетховена, от которой все-таки отдает «гавотиком».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминание о России"

Книги похожие на "Воспоминание о России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Сабанеев - Воспоминание о России"

Отзывы читателей о книге "Воспоминание о России", комментарии и мнения людей о произведении.