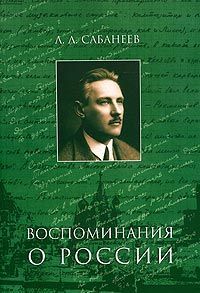

Леонид Сабанеев - Воспоминание о России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминание о России"

Описание и краткое содержание "Воспоминание о России" читать бесплатно онлайн.

Блистательные мемуары и эссе одного из самых скандальных отечественных критиков Л.Л.Сабанеева предоставляют уникальную возможность – стать "очевидцем" знаменательных событий в художественной жизни России Серебряного века. Почти всех своих "героев" Сабанеев знал лично; в детстве сидел на коленях у Александра III, позднее общался с Л.Толстым, слушал фонограф вместе с Чайковским, называл Владимира Соловьева "дядя Шуба", был ближайшим другом Скрябина, свидетелем знакомства Айседоры Дункан с Есениным… Статьи и воспоминания Сабанеева охватывают весь срез российской жизни – музыку и литературу, науку, быт и политику. Значительная часть текстов публикуется впервые. Издание адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

По-видимому, количество, если так можно выразиться, музыкальной энергии в мироздании конечно и постоянно. Когда музыки становится слишком много, то она теряет в качестве. Своего рода закон Бойля-Мариотта [134]. Думаю даже, что этот закон вызывается другим законом, более общим. Ибо музыка есть в своих высших формах – отображение душевно-духовного мира композитора. Ее иные «ипостаси», или «лица»: музыка как звукоподражание, музыка как звуковая игра – имеют подчиненное значение. Но мне представляется, что и душевно-духовная, творческая субстанция человечества тоже конечна и постоянна. Когда людей становится слишком много на земном шаре, то их психика тем самым обедняется. Творческих проявлений, может быть, становится и больше, но они становятся мельче и вялее.

В сущности, это именно то, что мы сейчас наблюдаем в искусстве – оно внутренне чахнет, у него начинается сухотка, оно уже почти лишилось духовности и душевности и приближается к простой игре, к техническому умению, к эквилибристике. Оно больше не питается из глубоких родников.

Да и жизнь сама становится как-то далека в особенности от такого искусства, как музыка. В ней что-то чувствуется уже старомодное, прошлое, прежнее. Наш прозаический век уже не понимает, в сущности, зачем это искусство существует.

Это «романтично» и «сентиментально» – в общем, в этом совестно признаваться.

Человек нового поколения не понимает, к чему это общение творческого мира композитора с другими людьми. Кому какое дело до его чувствований и переживаний?

Открытость внутреннего мира, нужная и необходимая для художника, теперь вызывает усмешку и иронию – современный человек становится герметически закупоренным сосудом, наподобие коробки с сардинками. Сквозь эту оболочку никакое искусство не сможет проникнуть. Да и сам композитор современный большею частью в своих сочинениях не присутствует – он его написал, но не сотворил и души своей в него не вложил, потому что и у него она тоже находится в герметической коробке и оттуда не откупоривается. Наблюдается душевный и духовный артериосклероз в мире, какая-то закупорка психических сосудов.

Есть ли это трагические последствия двух войн и многих революций, результаты несомненного, но, может быть, временного и излечимого душевного огрубения, которое влекут за собою обычно исторические военные эпохи? Или же причины лежат еще глубже?

МЫСЛИ О МУЗЫКЕ.

НЕМНОГО МУЗЫКАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ

По совести говоря, русская музыка вовсе не так богата композиторами, как надлежало бы ожидать, основываясь на количестве народонаселения и на молчаливо всеми признаваемой «музыкальности» русского народа. Спору нет. Когда-то русский народ был певучим и любящим песню народом. Но каков он теперь, сохранил ли он эту певучесть, которая входила в быт, давно уже начинавший угасать и деформироваться, – это нам трудно сказать. Скажу только, что самый пышный расцвет русской музыкальности, начиная с начала прошлого века, отчасти обязан и своей идеологией, и своим богатством именно тому факту, что было замечено, что русская песня выдыхается, исчезает, что ее уже надо искать. Именно этой боязнью исчезновения русской песни объясняется пробуждение интереса к собиранию русских песен, которым было отмечено начало прошлого века.

И этой же боязнью объясняется и самое появление «русской национальной школы»

Глинки, «Могучей кучки» и прочих – композиторы хотели сохранить в своих произведениях тип, стиль и самое бытие художественной русской напевности. Ведь не секрет, что русские композиторы не только сами сочиняли мелодии «под русский стиль», но и прямо брали их из появившихся сборников этнографических записей.

Во всяком случае, о выдыхании песенной стихии русского народа много говорилось уже в конце века. Это выдыхание шло катастрофическим темпом. Народная песня уступала место частушке и популярным, большей частью салонным опереточным напевам западноевропейского происхождения и музыке «кабацкого» стиля. Во всяком случае в радиусе около 400 километров кругом Москвы я уже в советские ранние годы не слышал ни одной подлинно национальной песни. И само советское правительство было в известной степени обеспокоено этим фактом (хотя сохранение народного творчества и не было задачей первой важности для него) и способствовало довольно энергично всяким экспедициям в целях спасения остатков этого мира.

Не лишено интереса и то наблюдение, что русские композиторы вообще почти все совершенно не были «выходцами из народа». В XIX веке почти все они выходцы из дворянского класса. Русская музыка в этом смысле даже аристократичнее русской литературы. Мало того, в значительной мере она пополняется выходцами из Европы, стало быть, людьми нерусской крови: Кавос, предшественник Глинки, автор «Ивана Сусанина», – итальянец, Кюи, Рубинштейны, позднее, уже ближе к нашим временам, – такие музыканты, как Конюсы, Глиэр, даже Метнер (уроженец Прибалтики), Гедике, Катуар, – всех не перечтешь. Что они все совершенно обрусели – в этом нет никакого сомнения, но к народным русским массам они не имеют никакого отношения.

Более того, значительное количество русских композиторов имело смешанную русско-европейскую кровь, или русско-еврейскую, или русско-восточную. Бородин, как известно, был сыном грузинского князя. Балакирев имел примесь восточной крови. Глинка – польской. Серов – еврейской. Видимо, смешение крови вообще благотворно действует на музыкальность. Вспомним западноевропейские примеры: Моцарта, Баха (полуславянина), Бетховена (немецко-голландского корня), Вагнера (германо-еврейского), Шуберта, Шопена (польско-французского). Если же постараться вспомнить, каких композиторов дала России «деревня», крестьянское и рабочее сословие, то задача окажется необычайно трудной – я, по крайней мере, достоверно не вижу ни одного композитора из крестьян (конечно, «настоящих», а не воображаемых). Наиболее демократичен Гречанинов, но все-таки и тут крестьянства нет. Крестьянство утратило свою былую музыкальность. Видимо, она сохранялась по инерции в течение веков, когда, в сущности, это сословие было вне политической, общественной и культурной жизни. С появлением первых социальных «бризов» вся она сдулась как прах.

Может быть, и великий «неурожай» или недород композиторов, который явлен ныне в Советской России, обусловлен в значительной мере тем, что музыкальное сословие, которым в России были дворяне и «европейцы», революцией уничтожено. Буржуазия русская еще не успела творчески приобщиться к музыке, как ее смыла революция, и только один Глазунов остался ее памятником. Музыкальное творчество склонно обитать в социологических слоях, жизненный уровень которых является хотя бы средним, а культурный уровень сравнительно высоким. Очень возможно, что именно таких слоев в настоящее время в России нет.

Поголовье композиторов испытало катастрофическое понижение. Я, конечно, не включаю в поголовье тех «музыкальных поделок мастеров, которые работают ремесленную продукцию» – и на наличный музыкальный (очень, по-видимому, низкий) вкус, – таких, возможно, и много. Но их всегда было больше, чем настоящих композиторов. И их цели совершенно иные – они органически стоят за бортом искусства. Они именно должны «выполнять заказы», официальные или частные, даже художественные, но всегда прикладные, не самобытные, не творческие.

В СССР, по-видимому, доминирует заказ социальный, частного не существует (в предреволюционную эру заказчиком частным были обычно буржуазные классы) – и заказ практический, прикладной: сочинение музыки на всякие случаи, для кино, для праздников, для театра, для клубов – вся эта музыка по своей сущности никогда не может возвыситься до искусства. Ее было всегда довольно много, но она не котировалась на «бирже высоких музыкальных ценностей». Представители этого рода «музыкальной работы», по-видимому, в СССР даже довольно хорошо зарабатывают и числятся в советской бытовой аристократии. По-видимому, представление о различии художественного веса этих музыкальных категорий уже испарилось там в «социальном сознании общества».

В Советской России народное искусство становится или уже стало окончательно «музейным экспонатом», стариной, которую хранят и поддерживают в порядке археологии. То же примерно, что там случилось и с религиозными памятниками: все это рассматривается под углом зрения научной археологии – это уже не жизнь песни и не жизнь религии, а музей того и другого. Нечего думать о воскресении народного искусства – это вообще пройденная историей стадия. Она уже давно пройдена во всей Европе. Сейчас можно было бы думать о «воспитании музыкального вкуса» среди «приобщенных к культуре новых масс».

Но это приобщение наталкивается на теоретическую идеализацию народного вкуса, который считается как бы непогрешимым, тогда как в действительности он только всего-навсего первобытен. Между прочим, как странно, что в социологических установках, принятых в современной России, народный вкус вовсе не считается не только непогрешимым, но даже и имеющим право на высказывание, – так явствует из основоположений теории марксизма. Диктует социальные вкусы «авангард партии».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминание о России"

Книги похожие на "Воспоминание о России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Сабанеев - Воспоминание о России"

Отзывы читателей о книге "Воспоминание о России", комментарии и мнения людей о произведении.