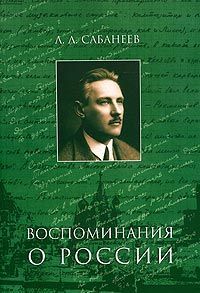

Леонид Сабанеев - Воспоминание о России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминание о России"

Описание и краткое содержание "Воспоминание о России" читать бесплатно онлайн.

Блистательные мемуары и эссе одного из самых скандальных отечественных критиков Л.Л.Сабанеева предоставляют уникальную возможность – стать "очевидцем" знаменательных событий в художественной жизни России Серебряного века. Почти всех своих "героев" Сабанеев знал лично; в детстве сидел на коленях у Александра III, позднее общался с Л.Толстым, слушал фонограф вместе с Чайковским, называл Владимира Соловьева "дядя Шуба", был ближайшим другом Скрябина, свидетелем знакомства Айседоры Дункан с Есениным… Статьи и воспоминания Сабанеева охватывают весь срез российской жизни – музыку и литературу, науку, быт и политику. Значительная часть текстов публикуется впервые. Издание адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Посещался «Алатр» очень бодро и усиленно – он открылся под первые и трагические уже впечатления войны. Фактическими его инициаторами были (равно и первым составом правления) – Попелло-Давыдов, Собинов, Казин, Сахновский, Гунст, гр.

Илья Львович Толстой и пишущий эти строки. Посетителями же были довольно разные слои населения. Конечно, главную массу составляли артисты разных наименований: тут были актеры всех московских театров: Большого, Малого, Художественного, Камерного, оперы Зимина, музыканты (их было сравнительно мало), художники, поэты и поэтессы, некоторые писатели и журналисты, немногочисленные в те времена «кинодеятели», рассказчики.

Среди постоянных посетителей – «завсегдатаев» клуба вспоминаю Собинова, художника Коровина, Ракшанина (незаконного сына журналиста Дорошевича), Сахновского, Ханжонкова (кинодеятеля), сестер Рейзен – Раису (драматическую артистку Малого театра) и Марию (солистку балета Большого театра) – они были сестрами ныне прославленного певца Рейзена, – Нину Кошиц, Никандра Туркина (журналиста),

«тангистов» [116] – Эльзу Крюгер и Мака, скрипача Могилевского и его жену – танцовщицу-босоножку Журу Алин, поэтессу и временную «подругу» Бальмонта – Агнессу Рубинчик, Свободина, Бориса Красина (тогда – малозаметного музыканта, любившего вращаться в обществе «великих»: Собинова, Шаляпина. Горького).

Определенной программы никогда не было – все происходило в порядке импровизации, причем подчас эти импровизации бывали очень талантливы. В общем, стиль был в известной степени подражанием петербургской «Бродячей собаке». Игры какие бы то ни было, кроме шахмат и «детских», были строжайше запрещены в «Алатре» – оттого «играющая» часть артистов (а она в Москве была очень значительная) «Алатр» мало посещала, но это отсутствие игр придавало известную бескорыстную окраску этому учреждению.

Многие карьеры зачались в «Алатре». Среди них вспоминаю Вертинского, тогда только начинавшего всходить, он был ежедневным посетителем и часто выступал со своими композициями, музыкальную часть которых сочинял очень даровитый Бакалейников (брат известного альтиста) [117], но считалось, что Вертинский их «сам» сочиняет.

Тут же, в «Алатре», зародилась слава артистки Веры Холодной. Вошла она в «Алатр» просто как посетительница «с улицы» со своим мужем (офицером). Между прочим, отчасти благодаря мне началась эта ее краткая, но в своем жанре блестящая карьера: я ее познакомил с Ханжонковым, и это был ее первый и скорый шаг к славе.

В жизни она на меня производила впечатление очень недалекой, хотя и хорошенькой женщины, но лишенной всякой артистичности. Впрочем, для тогдашнего «синема» ее и не требовалось – наружности было достаточно.

Помимо артистической публики, в «Алатре» был еще постоянный «фон» совершенно посторонних искусству лиц, главным образом из среды крупной буржуазии, которые, в сущности, и пополняли преимущественно кассу клуба – среди них вспоминаю шумные компании Крашенинниковых и С. Поповой, которая потом вышла замуж за какого-то магараджу.

Война в первые месяцы вызвала, как известно, запрещение продажи крепких напитков, но тем не менее в «Алатре» они все время подавались, сначала в скрытом виде (водка под именем минеральной воды, а коньяк под псевдонимом чай – и даже в чайниках – и пили его из чашек), но потом уже и без псевдонимов, тем более что полицейские власти любовно относились к «Алатру» и у дирекции были хорошие связи «в сферах».

В общем, атмосфера была уютная, свободная, оживленная и даже веселая; клуб был открыт с вечера до утра – дежурный директор покидал помещение порой к восьми часам утра. Порой в эту атмосферу вливались свойственные вообще той эпохе нотки упадочности и даже легкой развратности, но это была дань «предвоенной эпохе» – климат войны вообще отяжелял постепенно московский быт, но до февральских дней все еще было на старый лад.

Бывали порой и трагические случаи. Помню, например, одного приехавшего с фронта офицера, который как-то приладился к той компании, в которой обычно я сам находился (художник Коровин, Сахновский, сестры Рейзен), и мы с ним провели там почти всю ночь – ему надо было утром ехать на фронт. На другой день я узнал, что этот офицер утром застрелился.

Тот мотив, который вызвал к жизни «Алатр», – устройство для г-жи Попелло-Давыдовой уютного «собственного театра интимного стиля» – так, в сущности, и не воплотился в жизнь. Правда, на третий год его бытия было сделано переустройство помещения – устроена сцена и нечто вроде «ямы для оркестра», вообще «театрализация помещения», и это стоило больших денег, но на деле это только понизило уютность помещения и его интимность, самые же опыты выступления Попелло-Давыдовой в качестве артистки и тут не имели успеха. И после одного «опыта» прекратились.

В последний год своего существования «Алатр» стал местом, в котором можно было узнать всякие военные и политические новости гораздо раньше, чем то делали газеты, благодаря присутствию в нем видных журналистов. Тут впервые я узнал об эпопее смерти Распутина. Сведения передавались тут «ранее» цензуры, тут же узнали мы о начале революции и ее перипетиях, об отречении государя. В «Алатре» же один из его постоянных посетителей, некто Китцнер, оказался провокатором и украшал собою первый выпущенный список ему подобных: выяснилось что он именно был прикомандирован для наблюдения за «артистическим миром». Это был, между прочим, внешне очень симпатичный и даже культурный человек, убогий – он ходил на двух костылях. Он вскоре покончил самоубийством.

«Алатр» закрылся, как всегда, «на летний сезон» 1917 года в мае, а осенью уже не открылся: ленинский переворот уничтожил все эти прежние проявления московской жизни – Россия вступала в иной жизненный «зон».

Тем не менее дух и стиль «Алатра» перекочевал в некоторые учреждения, организованные уже советской властью, – в частности во Дворец искусств, где царила атмосфера, подобная «Алатру», но в несколько сморщенном и прибедненном стиле. Стиль «Алатра» продолжался и при большевиках, ибо артисты имели верного друга в лице наркома Луначарского, который сам был, в сущности, артистической богемой.

Культурного значения «Алатр», конечно, никакого не имел, но он был приятным местом отдыха, и я о нем сохранил добрую память.

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУЖОК»

Многие ли теперь помнят московский «Литературный кружок» на Большой Дмитровке, в просторном особняке Вострякова? Я сам не помню даты его возникновения, но помню годы его расцвета и его кончину. Он скончался в годину Октябрьской революции, затопленный, как тогда полагалось, каким-то правительственным учреждением с маловразумительным и труднопроизносимым названием [118]. А это было славное, симпатичное и уютное учреждение, которое в известной мере объединяло если не всю культурную Москву, то ее значительную часть.

Злые языки, которых в Москве много было, правда, утверждали, что его наименование должно было бы быть «литературно-фармацевтический кружок» – на том-де основании, что большая часть его посетителей будто бы были «фармацевты». Но это было несправедливо: фармацевты, правда, попадались в значительном количестве, но они интересовались главным образом «железкой» [119], которая процветала в задних комнатах, – и не они создавали атмосферу. А атмосфера была литературная, артистическая, научная и журналистическая.

Высокая буржуазия и примыкавшая к ней «аристократия» художественного мира не жаловали «Кружок» – думаю, что более из гастрономических соображений: кухня ресторана была недостаточно изысканна. А литературно-художественная и журналистическая братия находила ресторан «Кружка» как раз по карману, и «Кружок» был вечно переполнен, в особенности после спектаклей и концертов, и засиживались в нем до поздней ночи.

Большой, поместительный, но несколько простоватый зал служил одновременно и для концертов, лекций, литературных выступлений – и для ресторанных целей; из храма искусства он перестраивался в храм гастрономии с большой легкостью и скоростью.

Можно сказать, что главная масса всех литературных манифестаций: литературных докладов, чтений, чествований – протекала именно в «Кружке», если и не в большом его зале. Это была духовная пища тогдашних москвичей, и было очень удобно, что и «недуховная» пища была тут же рядом, «не выходя из помещения».

Кого только не приходилось видеть среди посетителей! За большим столом, стоявшим у стены, неизменно помещалась группа «почтенных» людей – стол иногда назывался «профессорским».

Там почти ежедневно сиживали проф. ботаник Худяков, Григорий Алекс. Рачинский – один из столпов «неохристианства», проф. Никитский, философ Лев Лопатин, который приходил поздно, около полуночи, часто рассказывал соседям страшные рассказы спиритического характера, потом сам ими бывал напуган и боялся один идти домой: его надо было провожать. Там же неизменно сидел всей Москве известный Иван Иванович Попов – с длинной рыжей бородой, стопроцентный российский интеллигент с безукоризненным «комплексом интеллигента», он издавал журнал прогрессивного направления «Женское дело» и имел несчастие не выговаривать звучных согласных – так что его разговор приобретал немецкий и комический акцент. Он упорно пропагандировал свой журнал, и у него потому бывали такие разговоры со случайными встречными в «Кружке».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминание о России"

Книги похожие на "Воспоминание о России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Сабанеев - Воспоминание о России"

Отзывы читателей о книге "Воспоминание о России", комментарии и мнения людей о произведении.