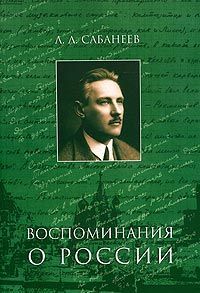

Леонид Сабанеев - Воспоминание о России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминание о России"

Описание и краткое содержание "Воспоминание о России" читать бесплатно онлайн.

Блистательные мемуары и эссе одного из самых скандальных отечественных критиков Л.Л.Сабанеева предоставляют уникальную возможность – стать "очевидцем" знаменательных событий в художественной жизни России Серебряного века. Почти всех своих "героев" Сабанеев знал лично; в детстве сидел на коленях у Александра III, позднее общался с Л.Толстым, слушал фонограф вместе с Чайковским, называл Владимира Соловьева "дядя Шуба", был ближайшим другом Скрябина, свидетелем знакомства Айседоры Дункан с Есениным… Статьи и воспоминания Сабанеева охватывают весь срез российской жизни – музыку и литературу, науку, быт и политику. Значительная часть текстов публикуется впервые. Издание адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

По своей эзотеричности и малой популярности в широких массах он приближался к Вяч. Иванову – это был типичный поэт «для немногих избранных». Но я давно убедился в том, что глубокая ценность искусства (какого угодно), его значимость измеряются скорее признанием именно этих немногих, нежели восторгами толпы, которые обычно имеют причиной наличие того или иного процента «пошлости», который попадает порой даже и в произведения гениальные. Всякая «слава» сама по себе уже заключает известный элемент пошлости. Об этом, как известно, знал еще Фемистокл, когда, провожаемый рукоплесканиями афинских граждан после своей речи, сказал: «Почему вы рукоплещете? Разве я сказал какую-нибудь пошлость?»

Балтрушайтис в поэзии никогда пошлостей не произнес. Но и славы он никогда не имел и, по моему впечатлению, ее вовсе и не желал и не ждал. Это был тип замкнутого творца «для себя». Из всей группы он был единственным, кто не соблазнился призраком славы, потому что даже самый «эзотерический» из символистов – Вячеслав Иванов – все же не был лишен стремления к некоему признанию своей значительности, своего иератического ранга.

Внутренний мир этого странного, замкнутого человека – публично почти не раскрывался. Он не любил и избегал выступать с чтением своих произведений, говорил, что их «лучше читать, чем слушать». Возможно, что он вообще был прав, что стихи сделаны не для произнесения, а для внутреннего чтения. Сам он читал глухим, маловнятным голосом, почти без интонаций. Внутренний его мир раскрывался в дружеской беседе – чаще всего вдвоем, в особенности при помощи и посредстве приличного спиртного напитка, которым обычно была простая российская водка. Тут кстати я должен заметить, что вообще в составе символистов и в частности в группе «пяти великих "Б"» (Бальмонт, Блок, Белый, Брюсов, Балтрушайтис) было пять премированных алкоголиков, способных напиваться до бесчувствия, и один наркоман (Брюсов). Стоявшие вне группы великих «Б» Сологуб, Мережковский и Вяч.

Иванов были менее выдержаны в национальном стиле.

В эти минуты беседы Балтрушайтис делался чрезвычайно интересным, глубоким и вдохновенным собеседником – я бы сказал, что в нем проявлялась некая непробудившаяся, недородившаяся «гениальность», которая в его творения попадала только украдкой и не полностью. С. А. Поляков, о котором я раньше писал, говорил мне, что Балтрушайтис – пластинка с непроявленной гениальностью, и он объяснял, что эта непроявленность имеет причиной то, что в итоге Балтрушайтис – литовец по происхождению и по чувству, гордившийся своим литовством и тем, что литовский язык наиболее близок санскритскому, – в сущности, писал стихи не на своем языке и хотя обывательски им владел безукоризненно, но «поэтически» не чувствовал в нем всей его полноты, как, например, и Каролина Павлова, тоже сражавшаяся с русским языком в своих русских стихах, и не всегда победоносно. Балтрушайтис не нашел в своем русском языке необходимых для его чувствований и мыслей оттенков.

Кажется, что он писал и по-литовски [092], но так как я литовского языка не знал – он мне ничего не читал.

Во всяком случае, он был горячим литовским патриотом, много заботился об артистах, художниках-литовцах (в частности, о художнике Чурлянисе, гениальном пионере беспредметной живописи, музей которого он организовал в Ковно еще до революции, вскоре после смерти Чурляниса, который умер, как и Врубель, в состоянии полного сумасшествия). Как только Литва объявила (после Первой мировой войны) свою независимость – он немедленно перешел в литовское гражданство и вскоре стал полномочным посланником Литвы при советской Москве. На этом посту он был неизменным и упорным защитником и ходатаем за всех поэтов, литераторов, художников, музыкантов, пользуясь своими кремлевскими связями в качестве посланника Литвы и, в частности, близостью с домом Каменевых. Многим он спас жизнь, многих материально поддерживал, привозил из Литвы продукты и подарки, был верным товарищем и другом.

В эти годы он бывал у меня редко и, если так можно выразиться, «украдкой» – заходил ко мне пешком, оставляя свой посольский автомобиль за двумя углами улицы: общение с «представителями иностранных государств» отнюдь не рекомендовалось для советских граждан и могло повести к неприятностям. Он, помимо того, очень много сделал для безболезненного и легального моего выезда из СССР. Стихи он в эту эпоху уже перестал, по-видимому, писать – впрочем, и ранее он их писал чрезвычайно медлительно и скупо. В сущности, он никогда не был «профессиональным» поэтом, и в плодовитости его упрекать никак нельзя.

По моем выезде из СССР я вскоре с ним встретился в Париже, где он продолжал быть членом дипломатического корпуса – не помню точно, был ли он тогда еще посланником Литвы при московском «дворе» [093]. Я с ним встречался в художественных и музыкальных салонах, некоторые из которых имели и политический привкус. С моим отъездом из Парижа в Ниццу (1932) мы больше не виделись, и в Ницце я получил известие о его кончине.

Возвращаясь к прошлому, должен сказать, что я считал Балтрушайтиса одним из моих наиболее интимных друзей, если даже не самым интимным. Мы беседовали много и очень долго (помню беседу, которая продолжалась… двенадцать часов!). В беседе он был глубок и интересен, и особенно потому, что он не хотел никогда блистать именно очарованием речи (чем блистали Вяч. Иванов, Федор Степун, Андрей Белый), он никогда не кокетничал речью. Он много мне рассказывал о своих коллегах по «группе» символистов – его характеристики были точны, четки и добродушно-ироничны.

Среди символической группы он был один, который не был ни безумен, ни разыгрывал безумца, что между прочим входило в кодекс символической этики. Безумие считалось преимуществом, «перестановкой светильников», мистическим событием. Они все жаждали безумия, даже будучи совершенно нормальными. Юргис Балтрушайтис все время был мудр и разумен и светильников не переставлял. Среди них трое были бесспорными безумцами: Блок, Бальмонт и Белый; Мережковский, Брюсов и Сологуб только разыгрывали безумцев. Вячеслав Иванов предпочитал сохранять позу «посвященного»,

«адепта» таинственного знания, которое в итоге превратилось в католическую догму.

В годы 1908-1915 он был одним из наиболее частых посетителей дома композитора Скрябина – моего личного друга. Мы там встречались чуть ли не ежедневно. Из символической группы он был одним из «музыкальных» ее представителей: очень любил музыку вообще, скрябинскую в частности, тонко в ней разбирался. Другими музыкальными членами группы были Вяч. Иванов и Бальмонт, тоже склонные к новым музыкальным течениям того времени, им самим родственным. К сожалению, должен признать, что все остальные члены символической группы, неожиданно и непонятно для меня, были совершенно антимузыкальны: Сологуб, Мережковский, Брюсов, Белый и Блок – одни из них просто ненавидели музыку (Брюсов), другие имели первобытные и примитивные вкусы. Это лишний раз доказывает неоднократно мною высказывавшуюся мысль, что «музыкальность» стиха и музыкальность музыкальной ткани – две совершенно различные и порой даже противоположные субстанции, не находящиеся между собою ни в каких взаимоотношениях. ‹…› Балтрушайтис скончался в 1934 году [094], когда я уже переехал из Парижа в Ниццу.

Переписка между нами никогда не была оживленной, а в последние годы и вовсе заглохла. В этом году как раз исполняется четверть века со дня его кончины.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Самый старший из созвездия символистов и всех их переживший, безусловно самый глубоко образованный и самый глубоко мыслящий из них, Вячеслав Иванов одновременно был наименее доступным для «публики», для мира профанов, и оттого наименее известным, скорее всех забытым. Это был художник для избранных, для немногих, для некоего круга посвященных. Одновременно он был из всех своих собратьев наиболее выдержанным «символистом», проповедником и деятелем именно «теургического» искусства: иератического, священного, не снисходящего до вкуса «черни», не вульгаризирующего свое творчество. При этом надо еще иметь в виду, что его духовное изумительное богатство далеко не ограничивалось и не исчерпывалось его стихами – он действительно (по завету и теории символистов) всю жизнь свою обращал в некий акт творчества, начиная от мысли и познания и кончая чувствами.

Я должен сказать, что он был одним из наиболее удивительных людей, которых я встречал в жизни: глубоко ученый филолог, мыслитель, поэт и одновременно обладавший виртуозным даром речи, в которой глубина мыслей сопрягалась с изяществом изложения. Необычайно чуткий ко всем проявлениям искусства и культуры, это был в полном смысле слова универсальный «Человек» (так и озаглавлено одно из его последних произведений) [095].

Я его узнал сравнительно поздно – около 1909 года, когда он переехал в Москву из Петербурга. Раньше я его редко встречал, хотя мне удалось побывать несколько раз на его прославленной «башне», где собирался цвет символизма и вообще культуры [096].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминание о России"

Книги похожие на "Воспоминание о России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Сабанеев - Воспоминание о России"

Отзывы читателей о книге "Воспоминание о России", комментарии и мнения людей о произведении.