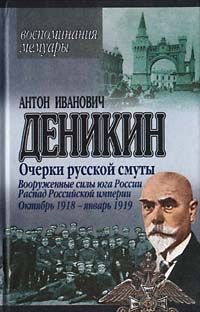

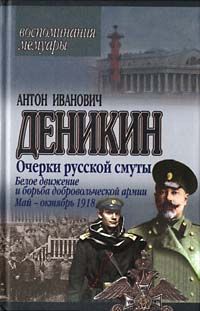

Антон Деникин - Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

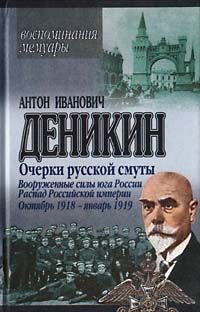

Описание книги "Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г."

Описание и краткое содержание "Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г." читать бесплатно онлайн.

В данной книге автор рассказывает о событиях, происходящих в России в 1919 – начале 1920 года: военные действия на юге России, национальный вопрос, отношения с Англией, Францией, Америкой, Балканскими странами; борьба за власть между генералами Вооруженных сил юга России. Повествование заканчивается описанием отъезда генерала Деникина из России.

Спасти, хотя бы и дорогою ценой…

Донская и кубанская оппозиции Верховного Круга подходили к вопросу с другой стороны: «Мы вынуждены силою обстоятельств… отступить с болью в сердце и душе от чистоты демократических принципов… и принять положения, далекие даже от скромных наших пожеланий…»

Было условлено, что главнокомандующий и Круг особым согласованным актом объявят о состоявшемся соглашении. Проект воззвания Круга, составленный Агеевым, не был принят Кругом и тем не менее появился в печати под заголовком «Обращение Верховного Круга Дона, Кубани и Терека к населению». В этом «Обращении» Агеев и его единомышленники, превознося себя безмерно и обвиняя во всем случившемся «Особое совещание», возглашали: «…Теперь благодаря влиянию Верховного Круга устранены от власти безответственные чиновники-честолюбцы… Мы, народные избранники, (установили) власть, у которой будут стоять только истинные защитники народа… Отныне народные чаяния и надежды будут немедленно осуществляться во всей полноте…» Бывшие члены «Особого совещания» выступили с кратким заявлением относительно «документа… содержащего явную и намеренную ложь, заслуживающую презрения со стороны всех, кто в основу своей деятельности не полагает дешевой демагогии…».

Подобные приемы, усвоенные лидерами Круга, обещали мало хорошего…

В конце января я освободил от председательских обязанностей генерала Богаевского. После совещания с лидерами трех фракций Круга, предложившими на пост председателя Совета министров Н. М. Мельникова[[213] ] (донцы и терцы) и Тимошенко (кубанцы), я предложил первому из них составить кабинет. Дело это встретило большие трудности как по наличию большого числа влиятельных членов Круга, стремившихся стать министрами, так в особенности ввиду непременного желания кубанской фракции получить пять портфелей и в том числе для Тимошенко – министра иностранных дел.

Не веря в прочность и длительность соглашения, я был озабочен, главным образом, тем, чтобы сохранить в руках людей лояльных и не опасных в смысле приятия большевизма главнейшие средства вооруженной борьбы – внешние сношения, Военно-морское управление, финансы и пути сообщения. Намеченный Мельниковым состав совета не встретил с моей стороны возражений, за исключением кандидатуры Агеева, присутствие которого в правительстве как лица, склонявшегося к большевизму, и беззастенчивого демагога, я считал опасным. Но Мельников уверил меня, что желание Агеева стать министром настолько велико, что, получив пост, он совершенно преобразится, а в то же время назначение это обезоружит донскую оппозицию. Что касается приглашения лидеров кубанской самостийной группы – этот вопрос был нами разрешен отрицательно. Это обстоятельство вызвало среди кубанских самостийников большое раздражение и сразу восстановило их против нового правительства.

В начале февраля главнейшие посты были замещены[[214] ], и Совет министров представил мне в спешном порядке декларацию – воззвание «Ко всем гражданам». Я был немало удивлен вступлением в декларацию, в котором существо происшедшей перемены изложено было такими словами: «Во Имя спасения Родины и возрождения ее на основах народовластия, по соглашению главнокомандующего ВСЮР с демократическим представительством Дона, Кубани и Терека образована новая власть – „Южно-русское правительство“ из следующих лиц…» Шел список министров…

Такое определение, совершенно расходясь с принятой нами «конституцией» и устанавливая нечто вроде директории в составе несменяемых членов ее, явилось, по-видимому, результатом отсутствия в составе правительства государствоведов. После исправления вступления декларация, повторявшая многие хорошие слова и благие намерения предыдущих правительств (в аграрном вопросе декларация обещала «всю землю, чья бы она ни была, превышающую определенную законную норму, какую распределить между нуждающимися в земле». В области внешних сношений особливая забота уделялась упрочнению дружественных отношений с Польшей, Азербайджаном, Грузией и Арменией), была оглашена Н. М. Мельниковым на Верховном Круге и опубликована в печати.

Появление нового правительства не внесло никакой перемены в течение событий.

Верховный Круг отнесся к нему с явным недоброжелательством и даже с некоторым высокомерием. Кубанское правительство Иваниса особым постановлением отказалось признавать его компетенцию на территории Кубани. «Признание или непризнание этого правительства Кубанью зависит от существующих законодательных учреждений (Законодательная Рада). К опубликованному списку министров кубанское правительство не может отнестись иначе как к „Особому совещанию“…».

Кубанская фракция добивалась вновь временного возложения на Круг законодательных функций с целью, нисколько не скрываемой – «свалить кабинет Мельникова». Российские круги, как либеральные, так и консервативные, отнеслись с подозрительной враждебностью к «Южно-русскому правительству» по мотивам: одни – «казачьего засилья», другие – «левизны», третьи – персонального его состава. Социал-революционеры при участии Тимошенко и Аргунова обсуждали возможность переворота, а социал-демократы вынесли резолюцию с принципиальным порицанием «Южно-русского правительства» и требовали соглашения с большевиками[[215] ]. Только одна политическая партия в лице «группы центрального комитета кадетов» постановила «во имя сохранения единства» поддержать «Южно-русское правительство», которое «представляется в настоящий момент единственным центром национального объединения…».

Так было на верхах.

В народе и в армии появление нового правительства не было воспринято никак: немало рядовых обывателей только много времени спустя, в эмиграции, узнали об его существовании.

Северный Кавказ был вскоре отрезан, Кубань – главный театр войны – жила своей жизнью, своей властью или, вернее, безвластием, последние клочки Ставропольской, Черноморской губерний и Крым по инерции тяготели к Новороссийску, где сосредоточились органы старого государственного аппарата, более, чем к Екатеринодару, где пребывали новые главы ведомств.

При таких условиях говорить о деятельности министерства Мельникова затруднительно и судить ее было бы несправедливо. Положительной стороной этого правительства, состоявшего из лиц, в большинстве своем одушевленных самыми добрыми намерениями, было уже то, что оно не мешало вооруженной борьбе армий Юга.

В силу предоставленной мне еще 19 ноября 1919 года Верховным правителем полноты прав в области переговоров с Верховным Кругом и реорганизации власти я не был стеснен в своих решениях.

В то время, когда происходили эти события на Юге, в Иркутске свершался кровавый эпилог. Оставленный своими, преданный главнокомандующим союзными войсками в Сибири французским генералом Жаненом, плененный ненавидевшими его чехо-словаками, Верховный правитель был отвезен ими в Иркутск и отдан в руки эс-эровского «Политического центра».

Революционная демократия торжествовала. Объявив адмирала Колчака «врагом народа», его заключили в тюрьму и подвергли допросу по обвинению в «предательстве им Родины». Еще не закончилась судебная процедура, когда, ввиду угрозы подходившей к Иркутску армии генерала Войцеховского[[216] ], по распоряжению «правительства» 25 января адмирал Колчак был расстрелян.

Революционная демократия, совершив это преступление – акт политической мести, передала власть большевикам, уйдя снова в подполье.

Глубокую скорбь вызвала во мне весть о гибели адмирала Колчака. История оценит подвиг большого патриота и несчастного правителя, подъявшего на свои плечи безмерно тяжелое бремя власти в годину тяжких испытаний. Она произнесет и свой приговор над теми людьми, что, не сделав ничего для спасения страны, мнили себя вправе быть его судьями и палачами.

Я узнал о смерти Верховного правителя еще в Тихорецкой. Событие это поставило передо мной весьма тяжелый вопрос о преемстве «всероссийской власти».

Акты Верховного правителя от 11 июня 1919 года предусматривали, что «в случае болезни или смерти Верховного главнокомандующего заместитель его (генерал Деникин) незамедлительно вступает в исполнение обязанностей Верховного главнокомандующего». Актом от 2 декабря 1919 года предрешалась и «передача Верховной всероссийской власти генералу Деникину».

В глазах некоторых деятелей эти акты обязывали меня к принятию соответственного наименования и функций ради сохранения идеи национального единства. Я считал эту точку зрения совершенно неприемлемой: военно-политическое положение, в котором в январе-феврале находились правитель, власть, армия и территория Юга, требовало величайшей осторожности. Претензии на «всероссийский» масштаб являлись бы в то время совершенно неуместными, власть – фикцией, а связанность судеб Белого движения с Югом накануне катастрофы – политически весьма опасной. Во избежание кривотолков я оставлял вопрос открытым, ссылаясь на отсутствие официальных сведений о событиях на Востоке. Кривотолки появились, но в направлении, совершенно неожиданном: ввиду того, что не было назначено официальных панихид, пошли разговоры о моем «неуважении к памяти» погибшего Верховного правителя…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г."

Книги похожие на "Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г."

Отзывы читателей о книге "Вооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г.", комментарии и мнения людей о произведении.