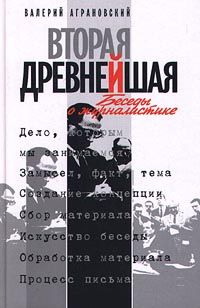

Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Описание и краткое содержание "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать бесплатно онлайн.

Книга известнейшего российского журналиста Валерия Аграновского — это, по сути, учебник журналистики, в котором теоретические положения проиллюстрированы статьями автора, опубликованными в разное время в периодической печати.

Беда штампов еще в том, что они, даже при внешней своей красивости и «складности», не рождают у читателя никаких ощущений, никаких ассоциаций, никаких мыслей. Это писание невидимыми чернилами. Это песня не только без слов, но и без музыки. Мне рассказали такой случай: во время праздничных демонстраций в одном провинциальном городе с трибуны несколько лет выкрикивали в мегафон лозунг, утвержденный местным начальством: «Долой врагов капитала! Ура, товарищи!» И демонстранты, проходя мимо, дружно отвечали «ура!». Четыре года лозунг был в списке, лежащем перед диктором, четыре года его кричали с трибуны, тысячи человек ответствовали «ура!», пока кто-то не вник в смысл произносимых слов: «Долой! Врагов! Капитала!» — стало быть, долой нас самих, так как мы и были враги капитала. Увы, штампы никогда не воспринимаются умом, они рассчитаны лишь на стереотипную реакцию.

Заноза

Начну с цитаты, но честно предупреждаю читателя: она будет с подвохом. Итак, «Драма на охоте» Антона Чехова: «Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу и унес ее в окружающий мрак. Сорванная шляпа на лету как бы шмыкнула по морде Зорьки. Она испугалась и взвилась на дыбы и понеслась по знакомой дороге». Все, слово в слово. Скажите, однако, вам ничто не мешает, словно крохотная заноза в пальце?

Прошу вас, если есть лишние десять секунд, еще раз взгляните на цитату из классика. Перечитали? Конечно, вы правы: мною кощунственно вставлено в Чехова наречие «как бы». Предварительно я просмотрел разные словари. Так вот: теперь я определенно знаю, что наречие и союз «как бы» потребляется главным образом в разговорной речи. В документах, письмах и печати эта «заноза» практически не замечена. Можете представить себе письменный приказ офицера: «Отделению занять исходную позицию как бы с целью защиты родины?» Еще раз сам себя и вас с солдатами спрашиваю: защищать родину, или не защищать, или как бы защищать? При чем тут «как бы» — союз, и, как сказано в словаре у Даля, упрощение, сведение сложного к более простому, редукция?

Проще сказать: сорняк, севший, как заноза, в разговорный язык. Пустяк? Тоже нашел проблему! Не стал бы спорить, если б не обнаружил в обвальном применении «редукции» социальное содержание. «Какбысты» нашли приют и среди дипломатов, и думцев, и министров, и философов, и литераторов, и ведущих телепрограмм, то есть у всех без исключения «говорящих».

Тотальное использование «как бы» вовсе не означает, что его потребители люди безграмотные. Отнюдь нет. Это всего лишь знак, свидетельствующий о нашей всеобщей неуверенности, невнятности, неопределенности и, если хотите, нестабильности общества. Мы сами пока не знаем: мы существуем или как бы живем?

Судите сами. Если обвинитель в суде или врач в поликлинике произносят такие соображения вслух: подсудимый преступление как бы совершил, а врач нас как бы вылечил — мы теряемся. И вправе спросить: «Скажите определенно: вы меня вылечили или не вылечили, подсудимый совершил или не совершил преступление?» Продолжим примеры: строитель дом построил или как бы построил? Приняла Дума постановление или не приняла? Торжествуют «какбысты», сами себя не слыша, словно они глухие: заноза сидит глубоко. Монтень говорил: «Нет наставницы более коварной и немилосердной, чем наша привычка».[77]

Завершаю наш «пустячный» разговор воинственными вопросами: кто виноват в том, что все мы стали «какбыстами» и, разумеется, что теперь делать? На первый вопрос отвечаю без сомнения: перед детьми виноваты родители, а перед родителями — школа, а перед всеми нами — радио и телевидение, на которые стало модно валить всю вину, но ведь именно они постоянно озвучивают и тиражируют многочисленных «какбыстов». В печати и у классиков прочитать подобное можно, но редко. Да и читаем мы все же реже, чем слышим.

Признаем, однако, что перед перечисленными «виновниками», в свою очередь, виновата жизнь: наше общество до сих пор не знает: живет ли оно как бы при социализме с человеческим лицом, или как бы при капитализме? При тоталитарном или каком-то гибридном строе? Что делать? Избавиться от неопределенности.

Позвольте закончить визит к «какбыстам» цитатой из Толкового словаря живого русского языка Владимира Даля, который, кажется, нашел единственную (и весьма актуальную) возможность грамотно использовать «занозу»: «Как бы не было худа».

Попробуем и для себя сделать из сказанного как бы выводы.

Власть. 1998, июнь

Подводя итог разговора о языке, надо бы пропеть гимн жестокой требовательности журналиста к слову — к тем «семи нотам», из которых он слагает свое произведение. Как мы ухитряемся из такого, казалось бы, ничтожного по объему источника извлекать целые водопады слов — «ему непостижимо», как любил говорить один известный фотокорреспондент, мой добрый товарищ, нет, надо решительно сузить отверстие, через которое мы выливаем слова на бумагу, надо учиться их цедить, чтобы каждое слово было «взвешенным».

«Искусство писать хорошо, — цитирую запись из дневника Л. Н. Толстого, для человека чувствительного и умного состоит не в том, чтобы знать, что писать, но в том, чтобы знать то, чего не нужно писать».[78]

Диалог

Кто возразит против того, что специфика газетной полосы создает для журналистов дополнительные трудности в сравнении с беллетристами? В самом деле, на относительно малом пространстве им нужно «густо» писать: не зря многие ведущие журналисты занимаются тренажем — сочиняют стихи, отнюдь не предназначенные для публикации, а всего лишь приучающие к экономии слов. Кстати сказать, из весьма посредственных поэтов (тем более из хороших!) довольно часто получаются сносные публицисты.

Но вернемся к «чистым» газетчикам. К сожалению, достоверно и убедительно изложив ситуацию, они иногда разрушают все, что создали, каким-нибудь одним-единственным диалогом. Очень обидно!

Увы, не «живые» мы пишем диалоги, искусственно сконструированные. Построенные на «лобовом» принципе, которых в жизни никогда не услышишь. «Который час?» — спрашиваем мы героя, и герой отвечает нам: «Половина второго». Две строки в газете. Отдать больше места под диалог вроде бы жалко. Но если максимально приблизить его к истинно разговорному, если уйти от вынужденного лаконизма, надо бы написать так:

— Который час? — спросил я имярек.

— Вы разве торопитесь? — сказал он.

— Да нет, — смутился я, — всего лишь проголодался.

— Половина второго.

Четыре строки, но — правда. Читатель верит, что был именно этот разговор, что автор смутился, а герой едва не обиделся. По-моему, это чрезвычайно важно для нас, поэтому, работая над диалогом, мы не должны забывать: не только произносимые слова рождают у читателя ощущение достоверности происходящего, но и психологическое состояние говорящих: их настроение, их, если угодно, физическая возможность произносить те или иные фразы. Иногда мы позволяем себе или нашим собеседникам говорить без перебивки целый монолог, причем совершенно не учитывая, какие неприятные слова звучат в нашем и чужом исполнении, по характеру ли они нам и нашим собеседникам. А ну, как наш герой вспыльчив и несдержан, и об этом уже сказали читателю, а мы вдруг заставляем его, такого вспыльчивого, спокойно выслушивать чью-то длиннющую тираду, будто он каменный сфинкс, тем самым противореча собственным словам, характеризующим его образ.

Да, жаль тратить газетную площадь на «живой» диа-лог, но лучше, с моей точки зрения, тогда совсем за него не браться. Приведу несколько примеров. Вот диалог, взятый из одного очерка, опубликованного в «Комсомольской правде» и принадлежащего перу весьма опытного журналиста:

«Она жила в Минске, училась на первом курсе пед-института, а тут — призыв на целину. «Перехожу на заочное. И — еду! Решение окончательное, отмене не подлежит». Дом уже казался далеким прошлым. А впереди — «цветные мечты». Катя излагала Андрею Мурашову, рослому парню из-под Воронежа, свесившему голову с верхних нар:

— Мне представляется, что это будет за город. Точнее, агрогород, где городские удобства сплетутся с прелестью природы. Белые дома среди зелени, озеро в центре… А вокруг поля. Все пшеница, пшеница… Желтая. И разрезана она на квадраты лесными полосами.

Мурашов хотел сказать: «Картина с плаката». Но не решился обидеть соседку и согласился:

— Будет, конечно, город.

— И будет там школа с большими окнами. Я закончу институт и начну учить в ней детей.

— Так пацанов-то нету, — усмехнулся Мурашов.

— Сейчас нет, но со временем будут.

Она так и уснула, девчушка в брючках и пестреньких носках. Прикрыв ресницы, Мурашов смотрел на нее и тоже думал, как оно все будет…»

Диалог этот, возможно, необходимый, служебная задача нам ясна: едут люди на целину, мечтают о будущем, как-то представляют его себе, а потом очеркист, вероятно, либо подтвердит реальность этих представлений, либо опровергнет. Но как искусственно сконструирован разговор! Он происходит в поезде? Молодые люди лежат на полках? А если на «нарах», то где? Наверное, они шепчутся, чтобы не разбудить окружающих? Один этот факт может что-то добавить к беседе, окрасить ее задушевностью, доверительностью. Но где все это? Почему никто из соседей не скажет раздраженно: «Погромче не можете?» И почему Мурашов про себя думает, что представления девушки — «картина с плаката», почему стесняется сказать это вслух? Не потому ли, что его реплика потянет за собой то ли согласие собеседницы, то ли возражение, а на них нужно место в газете, а его нет? А может быть, автор очерка, прекрасно ощущая плакатность девушкиной мечты, с помощью размышлений Мурашова «про себя», дает понять читателю, что и он не дурак, и он заметил банальность, — однако дальше этого не пошел. И дело тут не в способностях автора, а, скорее, в технологии его работы. Если журналист «услышал» речь героев, запомнил ее или записал в блокнот, ему нет нужды потом искусственно конструировать диалог. Впрочем, все же лучше записывать, нежели запоминать: по памяти восстановленные диалоги обычно теряют достоверность в сравнении с «натуральными».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Книги похожие на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Отзывы читателей о книге "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике", комментарии и мнения людей о произведении.