Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Описание и краткое содержание "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать бесплатно онлайн.

Книга известнейшего российского журналиста Валерия Аграновского — это, по сути, учебник журналистики, в котором теоретические положения проиллюстрированы статьями автора, опубликованными в разное время в периодической печати.

2. Нет, я не могу быть против «специализации», как не могу быть против лета, если за ним следует осень, за которой придет зима, а за зимою весна, но я умер бы от тоски, приговори меня кто к пожизненному лету!

Людям, занимающимся умственным трудом, не зря рекомендуют для отдыха труд физический. Спортсмены чередуют ритм тренировочного бега, чтобы уйти от монотонности и не потерять интерес к тренировке. Даже не знаю, какие еще требуются аналогии в доказательство того, что журналист должен менять тематику своих выступлений. Вспомним хотя бы о том, что свежий взгляд на проблему может обеспечить взрыв идей; в большинстве своем они, возможно, будут пустые, но после просеивания вдруг останется какая-то «мыслишка» — она, право же, стоит десяти традиционных, родившихся в головах унылых специалистов. Разумеется, я не призываю к невежеству, якобы облегчающему открытия, а говорю лишь о том, что фундаментальные знания журналиста в какой-то одной области дают ключ к неординарному пониманию проблем, связанных с другими областями. Так, врачи, занимающиеся трансплантацией внутренних органов, приглашают для консультации и даже соавторства не коллег, а инженеров, ничего не смыслящих в медицине, но зато разбирающихся в устройстве насоса, в котором, в свою очередь, ничего не понимают врачи, знающие устройство сердца.

Иными словами, «узкая специализация» необходима журналисту не для того, чтобы стать «однотемником», а для того, чтобы с ее помощью, как с помощью бура, проникать в глубины новых тем, имея при этом собственный «угол зрения».

3. В этом смысле «печально я гляжу» на тех, кто без «голоса» пришел на журналистские отделения и факультеты. Сколько лишних трудностей им придется преодолеть в сравнении с теми специалистами, что шли в журналистику «со стороны», имея диплом врача, инженера, физика, юриста и т. д.! А еще лучше не диплом, а практику, дающую вкупе с дипломом те самые фундаментальные знания, о которых мы говорили. «Чистым» журналистам, увы, приходится специализироваться на ходу, уже работая в газете, а это сопряжено с целым рядом специфических трудностей: разнообразием заданий, при которых просто некогда «остановиться и оглянуться», текучкой, непониманием со стороны руководства и т. п.

Если бы в каждой газете молодым журналистам предоставляли время на выявление симпатий к темам, а потом год-полтора на глубокое изучение проблемы, на «узкую специализацию», это был бы самый короткий путь к получению журналиста широкого профиля. Практика показывает, что таким путем прошли многие известные публицисты нашего времени. Любой газетчик, если он того хочет, может приблизиться к идеалу, во всяком случае качественно измениться в лучшую сторону. За счет чего? За счет расширения тематики на основе «узкой специализации». Полагаю, этим диалектическим выводом мы и закончим разговор о круге тем и эффективности журналистского труда.

Что дальше? Не пора ли наконец закрывать чемодан и реально приниматься за воплощение замысла? Тема есть, сумма мыслей — с нами, адрес — на конверте письма… Неужто опять какая-то задержка? Что же на сей раз? Пустяк: надо решить, стоит или не стоит ехать в командировку по данному конкретному делу.

Добро и зло

Напомню: в свое время, работая с письмом Сергея Т., мы отложили до создания концепции вопрос о том, нуждается ли автор письма в конкретной помощи журналиста. Пришел момент ответить. Собственно говоря, ради чего следует ехать в командировку? Только ради того, чтобы набрать детали и получить подтверждение концепции? Стоит ли овчинка выделки? Казалось бы, запирайся в любом редакционном кабинете или у себя дома, вчитайся еще раз в письмо Сергея — и пиши! Получится, возможно, умный, насыщенный мыслями острый материал, который назовут в редакции «безадресным», потому что Сергей так и останется «Сергеем Т.», а город, в котором он живет, будет назван «городом Н.», но дело очерк сделает: «разбудит» читателя и внесет свою лепту в формирование общественного мнения. Зачем в таком случае «закрывать чемодан», тем более что и автор письма, вероятно, не желает раскрывать инкогнито?

Типичный вопрос-провокация, ибо ответ на него у нас давно заготовлен и угадывается: надо ехать в командировку! И не автору письма решать за нас этот вопрос. Журналист, и только журналист вправе принимать решение: искать или не искать анонимщика, ехать или не ехать к человеку, укрывшемуся за какой-нибудь буквой алфавита. Но бывает, что инкогнито не прозрачное, все «концы» спрятаны в воду, тогда ситуация безвыходная: подняв руки вверх, газетчик остается дома. Другое дело — вопрос, связанный с обнародованием: приехав и найдя анонимщика, журналист обязан учесть мотивы его инкогнито, его желание или нежелание получать «известность» и в случае категорического отказа автора письма гарантировать ему написание того же «безадресного» материала.

Почему так? Да потому, что в обязанности журналиста, кроме прочего, входит делание конкретного добра, причем независимо от того, будет или не будет написан материал, будет или не будет он опубликован. Довольно часто авторы писем скрывают себя, не очень хорошо понимая механизм нашей работы и ошибочно полагая, что, если приехал корреспондент, жди теперь каждый номер газеты. Стало быть, тем более журналист обязан за них решать вопрос о конкретной помощи или о наказании зла.

Человеку плохо, так плохо, что он пишет в редакцию, и, даже пусть он укрылся за буквой «Т», сам факт обращения в газету есть призыв о помощи. Можем ли мы оставаться равнодушными? Можем ли не протянуть ему руку, имея возможность ее протянуть?

Кроме того, что мы — журналисты, мы еще самые обыкновенные люди, и нам должно быть свойственно умение совершать нормальные человеческие поступки. Когда кричат «караул!», мы так же обязаны кидаться на помощь, как наш сосед по лестничной клетке, работающий слесарем или старшим научным сотрудником. Больше того, в зависимости от способности творить добрые дела мы либо состоимся как журналисты, либо не состоимся. Фиаско человеческое по законам высшей справедливости должно сопровождаться провалом профессиональным, — жаль, действительность иногда делает исключения из этого мудрого правила.

Вернемся к письму Сергея Т. Оно наполнено отчаянием, безысходностью — крик души семнадцатилетнего юноши. Учтем излишнюю аффектацию, свойственную возрасту, и гиперболизацию негативной стороны дела — так выглядит картина с нашей точки зрения, а для Сергея она истинна, следовательно, чревата последствиями. Юноша на краю беды.

Ехать! — другого решения быть не может. Чем помочь и как, надо придумывать на месте. Вовсе не исключено, что одного толкового разговора с родителями подростка окажется достаточно, чтобы они оставили сына в покое. Или, возможно, наше официальное обращение к председателю исполкома, который, судя по письму, уже вмешивался в дело, но «не с той стороны», приведет к тому, что напряжение вокруг имени Сергея будет снято. Разумеется, при этом нельзя забывать о наших профессиональных обязанностях, поскольку вопрос о написании то ли адресного, то ли безадресного материала остается открытым.

Я знаю многих журналистов, которые заслужили всеобщую признательность именно принесением конкретного добра. Покойная Ф. Вигдорова, мне кажется, в какой-то степени даже пожертвовала своим публицистическим даром во имя блага конкретных людей, столько времени, сил и таланта она отдавала, добиваясь одним жилья, другим лечения, третьим мира в семье, четвертым перевода из института в институт, а в общем и целом — торжества справедливости. О. Чайковская, прекрасно, но редко пишущая в «Литературной газете», буквальным образом открыла двери своего дома всем униженным и оскорбленным. А. Борщаговский, Л. Графова, Г. Медынский — сколько их, бескорыстных служителей добра! Сейчас, когда я пишу эти строки, в кабинете «Алого паруса» живет мальчишка, его подобрали на улице молодые сотрудники «Комсомольской правды», привели в редакцию, накормили, напоили, а потом невзначай простудили, и мальчишка на третий день дал температуру, теперь все бегают, устраивая его в больницу, и вопрос о том, будет или не будет в конечном итоге газетный материал о мальчишке, никого пока не волнует.

Я говорил однажды, что журналисты должны жить по принципу «Все идет в дело!», то есть — в очерк, на газетную полосу. И сейчас не отказываюсь от этого принципа, потому что он не только не исключает, а скорее предполагает конкретное добро. «Все в дело» и «рабочее состояние» — это наше профессиональное состояние, наша профессиональная основа, но должна быть, и есть, еще человеческая, которая зовется совестью, и без нее мы можем превратиться в роботов, в «каисс», играющих в шахматы, в «киберов», сочиняющих тексты.

Делать конкретное добро мы так же обязаны, как врач врачевать, кидаться на помощь раненому человеку, даже не находясь на службе и работая в данный момент дома над докторской диссертацией. «Оставление без помощи нуждающегося в ней человека гражданином, обладающим специальными знаниями, карается…» — далее следует статья Уголовного кодекса. Мы, журналисты, хотя и не имеем, как имеют врачи, «собственной» статьи в кодексе, мало чем отличаемся в этом смысле от медицинских работников. И вовсе не только в силу общих принципов гуманности, вовсе не потому, что любой человек должен быть «хорошим», «отзывчивым», «добрым», хотя все это имеет к нам, журналистам, самое непосредственное отношение. Помимо общих мотивов требование делать конкретное добро диктуется нам мотивами профессиональными: гражданской позицией, без которой не может обойтись человек, носящий звание журналиста, стремлением к социальной справедливости. Одним умом журналист не сможет быть журналистом, представителем клана, который справедливо полагают в народе «последней инстанцией», а потому и жалуются в газету, когда исчерпаны на местах все официальные возможности. Одних умственных способностей, повторяю, журналисту мало: ему необходимо еще осознание своей почетной и ответственной миссии в обществе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

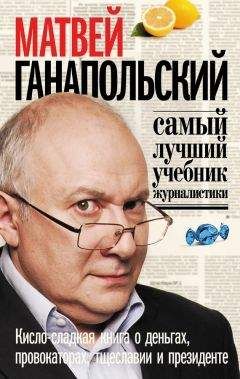

Похожие книги на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Книги похожие на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Отзывы читателей о книге "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике", комментарии и мнения людей о произведении.