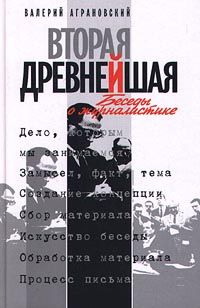

Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Описание и краткое содержание "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать бесплатно онлайн.

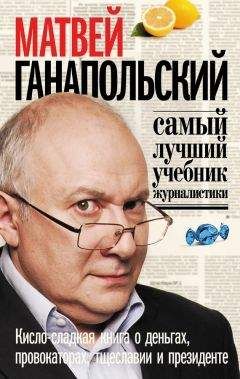

Книга известнейшего российского журналиста Валерия Аграновского — это, по сути, учебник журналистики, в котором теоретические положения проиллюстрированы статьями автора, опубликованными в разное время в периодической печати.

Я далеко ушел от Бориса и скоро вернусь к нему, хотя возвращение будет безрадостным, так что уж лучше оттянуть этот момент.

На Даниловском валу меня ждали примерно так, как в продовольственном магазине — контрольную закупку: со страхом и неприязнью. Однажды вся комиссия попала на праздник песни, который проходил в подвале-клубе. Хор строем вывели на сцену, их было человек пятьдесят, стриженных, как один, под «нулевку», Серов шепнул мне хвастливо, что ни в одной школе я не найду такой массовости. Они запели «Бухенвальдский набат»: «Люди мира, на минуту встаньте…» — это было совершенно невыносимое зрелище. Я вновь дописал статью. А потом, через два года, снова пришел в детприемник, уже по поручению журнала «Юность». И еще через полтора года. В конце концов статью напечатали. Через десять лет. Она прошла в «Комсомольской правде» 16 февраля 1966 года уже под названием «Конец холодного дома» и вполне могла бы начинаться словами: «Шесть раз судьба сводила меня с этим домом…»

Я все-таки их дожал.

Годом раньше мы с Анатолием похоронили маму. На ее имя шли от Бориса письма, в том числе пришло и последнее, у меня сохранившееся. Он давно вырос из детдомовского возраста, получил профессию фотографа и работал по оформлению витрин и залов калининградского универмага «Маяк». Борис писал моей маме, что дела его складываются прилично, вот только иногда побаливают почки, приходится полеживать в больнице, о детприемнике он и думать забыл, — это, вероятно, в ответ на мамин вопрос в одном из ее писем. Все время, писал Борис, уходит на работу и еще на славную девушку по имени Галя, ее выдвигают на заведование секцией, а фамилию ее писать нет смысла, тем более что продавщицы универмага зовут друг друга не по фамилиям, а по именам и отделам, в которых они работают, и звучит это забавно, почти как у Фенимора Купера: Джон Ястребиный Коготь, Таня Мужская Одежда, Вера Головные Уборы, а вот его Галя Хозяйственные Товары, и мне приписка: «Приезжайте, дядя Валера, для вас тут найдется о чем писать».

Штат надзирателей к моменту публикации статьи уже был распущен и заменен «воспитателями». Майора Серова наконец сняли. Приемник был отдан в ведение Министерства просвещения, хотя работники МВД с него тоже глаз не спускали. Студенты педагогических вузов проходили теперь там практику. Карцеры позакрывали. Ввели нормальную систему обучения по школьной программе. Организовали труд: девочки шили на машинках, мальчишки делали ящики, малыши клеили конверты. Немного улучшилось питание детей, но не потому, что прибавили денег, а потому, что стали следить, чтобы меньше воровали. «Отделения» переименовали в «отряды». Не скажу, чтобы картина стала идеальной, что детприемник в результате этого косметического ремонта превратился в санаторий, но дело явно сдвинулось с места, сдвинулось к лучшему, да и я еще не поднял руки вверх.

В ноябре 1968 года в Свердловске, куда я был командирован «Комсомольской правдой», меня вдруг догнал первый инфаркт и на месяц уложил в местную больницу. Потом, в сопровождении медбрата, я отправился в Москву на долечивание. В купе поезда нам достался сосед, о котором Юрий Карлович Олеша, казалось, и написал в «Зависти», что по утрам он «пел в клозете»: примерно одного со мной возраста, физически очень сильный, высокий, с жестким бобриком на круглой как шар голове и кого-то чем-то напоминающий, то ли члена правительства времен первых пятилеток, то ли известного полярного летчика, фотографии которого печатались до войны в газетах. Он был невероятно деятельным, выбегал из вагона на каждой станции, шумно распаковывал и вновь упаковывал кому-то или от кого-то подарки, напевал при этом и заразительно посмеивался. Он был директором то ли треста, то ли объединения в Свердловске, ехал в Москву выбивать какие-то лимиты, был абсолютно уверен, что выбьет, можно было завидовать его неиссякаемому оптимизму. Говорил он без умолку и однажды спросил, кто я по специальности. Лежа, почти не двигаясь на нижней полке, я сказал, что — журналист. Тогда сосед не без гордости заметил, что был лично знаком с одним крупным журналистом. Я спросил, с кем именно, и он ответил: «С «самим» Аграновским!» Когда в моем присутствии хорошо говорят об Аграновском, во мне мгновенно срабатывает комплекс младшего в семье, и потому я всегда, и теперь и прежде, отношу похвалу на счет отца или брата. Короче, я уточнил: «С Анатолием?» Сосед ответил: «3ачем? С Валерой!» Я смутился и пробормотал, что впервые вижу собеседника, но «Валера» — это я. Он страшно возбудился, схватил меня в могучие объятия, стал тискать и попытался зачем-то поднять с полки, медбрат с трудом меня отстоял. Сосед требовал, чтобы я внимательней в него вгляделся, ведь мы вместе спали с ним, как он выразился, «на одних нарах», и только тогда, действительно вглядевшись, я сообразил: господи, да это же Вася Блюхер, сын легендарного командарма, и мы в самом деле подружились в том проклятом приемнике тридцать с лишним лет назад.

Едва выписавшись из больницы, я, конечно, тут же отправился на Даниловский вал, 22, предварительно созвонившись с новой начальницей, которая называлась теперь директором. Меня встретила немолодая женщина с университетским ромбом на лацкане по-мужски скроенного пиджака. Ее, как я понял с первых же слов нашей беседы, более всего волновали причины, по которым дети оказывались безнадзорными. К концу разговора она вдруг спросила, может ли задать мне «личный» вопрос. «Разумеется», — сказал я. «Простите меня, пожалуйста, начала она, — Фаня Аграновская имеет к вам какое-нибудь отношение?» — «Это моя покойная мама», — ответил я удивленно, ничего еще не понимая. Тогда она молча вынула из старого своего ридикюля блеклую фотографию, на которой неведомый мне любитель запечатлел двух молодых и красивых женщин. На фоне серой стены, вероятно, прогулочного дворика. В одинаковых полосатых одеждах. Одна была моей мамой, другая — собеседницей.

Круг замкнулся.

Еще несколько слов о печальной судьбе Бориса. Когда он перестал писать, я подождал немного и сделал официальный запрос в дирекцию универмага «Маяк». Но прежде чем мне ответили, пришло письмо от Галины. Девушка сообщала каким-то совершенно отстраненным текстом, лишенным эмоций, что Борис, оказавшись на операционном столе, прожил после резекции левой почки около недели. Его похоронили в Калининграде.

Сделаю паузу, мне тоже не просто дались эти строки.

В приемнике я больше не был. Душа не велит. Знаю только, что год или два назад его перевели куда-то в Подмосковье, а на месте «холодного дома» полным ходом идут реставрационные работы: началось восстановление Даниловского монастыря.

Может, оно к лучшему… Вот, собственно, и вся история; наверное, я рассказал ее не столь академично, как того требовали обстоятельства, но что поделаешь — рассказчик тоже человек.

Последний долг. М.: Академия, 1995

От издателя. Обычно природа отдыхает на сыновьях (точнее сказать — на детях): это общеизвестно. Но у каждой династии, будь то Ойстрахи, Дыховичные, Бальзаки, Дунаевские, Пьехи, Штраусы (еще неизвестно, на ком природа решила отдохнуть) — нет конца перечислению примеров, опровергающих этот тезис, причем не только в искусстве и литературе. Оставим распри и перейдем к реалиям.

Перед вами, читатель, династия Аграновских. Представляем вам редкий случай полнейшего родственного согласия и доброжелательства. Природа на сей раз предпочла сделать новый и благородный «ход» фигурами на шахматном поле. Насколько удачно, судите сами.

Слово Абраму Аграновскому. Этот фельетон был написан в 1927 году и тогда же опубликован в «Известиях». Перестроечный «Огонек» вспомнил в 1988 году эту работу и предложил написать к ней послесловие Н. П. Шмелеву.

Филозофия Шаи Дынькмна

Шая Дынькин признал меня искренним другом. Шая Дынькин занимается рыбой, я — литературой. Он уже совсем старый еврей, я еще молодой человек. Вся его жизнь в прошлом, моя — в будущем. Он — философ, я — реалист. Он «внепартийный аполитик», я — коммунист. Он грамоту едва знает и имеет «швистящее произношение», а я воспитался на классиках. Одним словом, сплошные контрасты. Но если бы вы знали, какие мы с ним друзья!

— Искренний друг познается в беде, — говорит Дынькин, — и я вижу, что вы мне друг.

— Хотя убеждения наши расходятся, — отвечаю я, — тем не менее…

— Что вы говорите, убеждения? Убеждения — ветер. Сегодня дует в лицо, завтра в макушку. Я тоже имел убеждение: хотел в Палестину. Сорок лет хотел только в Палестину, но пришла революция, по всей стране подул ветер, и я не попал в Палестину. Вот вам ваши убеждения. Вы еще совсем молодой человек, чтобы так говорить…

Пять часов вечера. Дынькин свободен. Мне тоже спешить некуда. Сидим и беседуем. Как хорошо с другом, даже в Бобровицах! Дынькин излагает свой взгляд на нэп. Он давно уже обещал поговорить со мной на эту тему.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Книги похожие на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Отзывы читателей о книге "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике", комментарии и мнения людей о произведении.