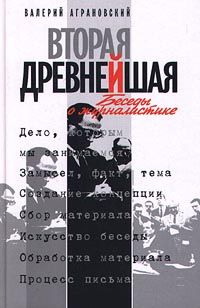

Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Описание и краткое содержание "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать бесплатно онлайн.

Книга известнейшего российского журналиста Валерия Аграновского — это, по сути, учебник журналистики, в котором теоретические положения проиллюстрированы статьями автора, опубликованными в разное время в периодической печати.

Но давайте вновь договоримся о терминологии. Что я вкладываю в понятие «авторская концепция»? Если тема — это сумма мыслей, выражающих отношение автора к отобранному для исследования явлению, то концепция, по-моему, та же сумма мыслей, однако приведенных в систему, то есть модель будущего произведения. Концепция — родная сестра темы, по возрасту — младшая, потому что рождается позже, а по значению, по основательности — старшая. Тему можно сформулировать без доказательств, а концепция непременно содержит обоснования, доводы, резоны. От замысла к теме — полшага, до концепции — полный шаг. Не знаю даже, что еще добавить… Пожалуй, то, что без темы ехать в командировку противопоказано, мы об этом уже говорили: голый факт, как и голый замысел, всего лишь повод для выступления в газете, и это, кажется, всем понятно. А вот можно ли, обладая темой, но не концепцией, ехать и собирать материал — еще вопрос.

Моя позиция категорична. Исходя из задач, стоящих перед современной журналистикой, и полагаясь на опыт многочисленных коллег, да и свой собственный, утверждаю: концепция должна создаваться не после, а непременно д о сбора материала. «Таковы мои склонности и мои взгляды, — писал М. Монтень, — и я предлагаю их как то, во что я верю, а не как то, во что должно верить».[28] Иными словами, лично я убежден — хотя и не навязываю никому своего убеждения, — что в зависимости от того, как мы работаем, собираем ли сначала материал, обдумываем его и только потом «рождаем» концепцию или начинаем с модели, чтобы затем собрать материал и осмыслить его в рамках нашей концепции, в зависимости от этого:

мы или журналисты-хвостисты, идущие по следам событий, или смело шагающие впереди, опережающие события;

мы или способны на повторение уже известного, или можем говорить читателю нечто новое;

мы или обречены подтверждать уже сложившееся общественное мнение, или не теряем надежду будить его и формировать;

мы или новички в газетном деле, или опытные документалисты, работающие профессионально.

Конечно, заниматься журналистикой по принципу «увидел и написал» можно. Многие так и делают, да и я в том числе. Это куда легче, чем работать по принципу «предвидел, увидел и написал». Разве сопоставимо влияние одного и другого на процесс формирования общественного мнения? Разве сравнимы следы, оставляемые в журналистике тем или иным газетчиком?

Допускаю, что я слишком категоричен, хотя категоричность в данном случае всего лишь средство для заострения проблемы. Но теперь, «заострив», попытаюсь чуть-чуть успокоить коллег, особенно тех, которые разволновались и принимают концепцию за предвзятость. Их недоумение понятно: а как же, мол, быть с объективностью журналиста, как гарантировать правдивость его писаний, если мысленная модель создается еще до столкновения автора с реальной жизнью? Согласен: есть сложности. Но концепция действительно была бы предвзятостью, если бы ни на чем не основывалась: ни на жизненном, ни на социальном опыте журналиста, ни на его знаниях, ни на его информированности. Однако речь идет о вполне обоснованном устремленном вперед предвидении, а не о стоящей на месте, как недвижимое имущество, предвзятости — еще раз подчеркиваю это обстоятельство. Кроме того, кто же будет отрицать, что даже гениальное предвидение может быть откорректировано реальностью, окажись оно в столкновении с так называемыми «мешающими деталями». Но в том-то и дело, что возможная «правка» способна свернуть голову как раз предвзятости, а не концепции, которую она может лишь уточнить и сделать еще более достоверной. Стало быть, немного смягчив категоричность, я готов добавить к понятию «концепция» слово «предварительная», имея в виду, что после сбора материала она станет «окончательной».

Нам еще предстоит разговор, посвященный созданию модели будущего очерка, и потому я ограничусь пока тем, что сказал. Повторю в заключение, что концепция дает возможность газетчику идти к своему герою с мыслью, что вовсе не исключает и другой возможности — за мыслью. Да, и за мыслью! Но я полагаю истинным журналистом можно считать того, кто умеет искать и находить факты в подтверждение собственных идей, которые он намерен донести людям.

Факты и об их подборе

В теории журналистики есть много толкований «факта». Например, А. Ракитов отмечает, что «факт» многозначен, и указывает на три наиболее распространенных его значения: синоним логического термина «истинно», синоним термина «событие» и, кроме того, обозначает «фактом» «особого рода высказывания, представляющие собой статистическое резюме ряда непосредственных эмпирических данных, полученных в эксперименте».

Вы поняли?

Я предпочитаю определения попроще, к примеру: факт — это упрямая вещь. Без мудрствований лукавых. В этой известной формулировке содержится самое главное для нас, документалистов: качество факта — его упрямство, с которым нельзя не считаться и которым надо уметь пользоваться. Подобное его качество диктует профессиональное отношение к факту: ни в коем случае не прибавлять, не убавлять, не трогать, не подтасовывать — всецело полагаться на факт.

Но обратимся к каналам, по которым приходят или должны приходить к нам факты. Воспользуюсь примерами из редакционной практики «Комсомольской правды», хотя и допускаю, что они далеко не исчерпывают возможных вариантов. Надеюсь, однако, что даже опыт одной газеты позволит нам проследить некоторые современные тенденции в работе с фактом.

Итак, каналы.

Первый: публичный рассказ сотрудника редакции, вернувшегося из командировки. Цель рассказа — информировать коллег о положении на местах, о подробностях события, о настроении людей, о достижениях и поражениях, об истории вопроса, о перспективе — короче говоря, обо всем, что рассказчик считает достойным внимания.

Не буду говорить о творческой атмосфере, царящей в аудитории, когда журналист, вернувшись домой, откровенно и непринужденно делится со своими товарищами впечатлениями, половина которых не войдет и не может войти в публикацию. Не в этом суть. Главное, что коллеги получают ценную информацию, которая наравне с фактом служит источником замыслов, а рассказчик апробирует на коллегах некоторые положения будущего материала. Выгода, таким образом, взаимная и бесспорная.

На моей памяти за один только год выступление в Голубом зале редакции Василия Пескова, вернувшегося из Америки («Вася, — спросили его, — что тебя больше всего поразило в Штатах?» — «Понимаете, — ответил Песков, — если короче: из крана, на котором написано «горячая вода», течет именно горячая вода!»); рассказ Леонида Репина, участника научного эксперимента на необитаемом острове (его засыпали вопросами, связанными с психологией островитян, проявив неожиданный интерес к теме, которой он прежде не придавал особого значения); выступление Владимира Губарева, вернувшегося из Индии, Павла Михалева, оказавшегося первым советским журнали-стом в революционной Португалии; размышления Анатолия Юркова о положении на БАМе в период, когда «Комсомольская правда» была настроена на фанфарный лад, но после его аргументированной речи основательно сбавила тон и перешла на деловой язык.

Второй: общение журналистов друг с другом в неофициальной обстановке — то, что называется «великим трепом»: сидя верхом на редакционных столах. Цель та же, что и рассказов в Голубом зале, но эффект значительней: больше взаимной раскованности, есть возможность не только сообщить факт, но и сразу его осмыслить, «прокрутить» и выйти на тему, уточнить концепцию.

Не понимаю редакций, в которых царит клиническая тишина, где в кабинетах чинный канцелярский порядок, где ходят медленно, говорят полушепотом, а на стенах висят обязательства «выдать» столько-то строк в месяц, перегнав соседний отдел. Редакция — не контора, как бы мы ни иронизировали по этому поводу, редакция — это «живое» место, перекресток, где происходит вечное движение ног и мыслей, где набиваются в один кабинет изо всех остальных, чтобы поговорить… Где устраивают «Самовары», «От печки», «Все наверх!» и т. д., одни названия этих мероприятий, придуманные журналистами, уже должны способствовать газетной деятельности. Где идет творческое обсуждение номеров, планов и проблем с правом безнаказанно высказаться, где культивируют «мозговые атаки», где с интересом и нетерпением ждут возвращения коллег из командировок и куда с радостью возвращаются. Только в такой атмосфере возможен продуктивный обмен информацией, мыслями, идеями.

Третий: регулярные встречи с «интересными людьми» — специалистами своего дела, ответственными работниками, представителями различных отраслей знаний, хозяйства, науки и техники, искусства. Главная цель — информация о делах, известных только узкому кругу лиц, об опытах, еще не вышедших за пределы лабораторий, о проектах и предположениях, о тенденциях развития, о далекой и близкой перспективе — во имя правильной ориентации журналистов, работающих в газете над определенной тематикой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Книги похожие на "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике"

Отзывы читателей о книге "Вторая древнейшая. Беседы о журналистике", комментарии и мнения людей о произведении.