Константин Симонов - Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине"

Описание и краткое содержание "Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине" читать бесплатно онлайн.

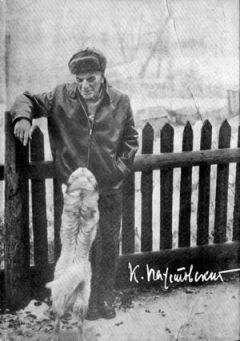

Воспоминания известного советского писателя Константина Симонова, наполненные размышлениями о сложностях и противоречиях эпохи, рассказывают о его детстве, юности, становлении личности, встречах со Сталиным. Второй раздел книги — «Сталин и война», заметки к биографии маршала Г. К. Жукова, записи о встречах с И. С. Коневым и другими крупными военачальниками.

В то время, когда я приехал в Югославию, он был не то что не у дел, но занимал пост скорее весьма почетный, чем сопряженный с реальной властью. Я через третьих лиц сообщил ему, что хотел бы с ним встретиться, если у него есть на то желание. Он подтвердил, что готов встретиться, назначил час и заехал за мной в гостиницу, чтобы, как выяснилось, вместе пойти пообедать в какой-то любимый рыбный ресторанчик. Был он все такой же легкий, худощавый, как раньше, очень похожий на себя самого, каким был двадцать с лишним лет назад. В разговоре с этим человеком, который, по первому моему впечатлению, остался таким же, каким был, и к которому я продолжал чувствовать прежнюю симпатию, я не уклонился от тяготившего меня воспоминания о моей статье. Он задумался, помолчал, потом сказал, что время было очень плохое, что вы, конечно, были во многом виноваты. «Но и мы тоже были виноваты», — добавил он с грустью. Мне вообще показалось, что он был грустен. Было нечто в обстановке, сложившейся к тому времени в Югославии, тяготившее его, было что-то не то или не совсем то, о чем он мечтал в сорок четвертом году, когда мы ездили с ним на одном «джипе», и, может быть, воспоминания об этом даже обострили его нынешнюю грусть.

Мы довольно долго просидели вместе, потом он меня завез обратно в гостиницу, и мы расстались. Его все узнавали в лицо — на улице, в ресторане, в гостинице, но он вел себя, совершенно не замечая этого. Накинув плащ, он быстрой походкой вышел на улицу. Было что-то в этом человеке, во всей его худощавой легкости, во всем его спартанстве, в его одновременной скромности и резкости, в его смешанной с иронией грусти, никак не сочетавшееся с обликом другого человека, с обликом Тито. Наверное, облик того и другого был частью их человеческой сути. Это были два очень разных человека, и у меня тогда осталось ощущение, хотя на эту тему между нами не было сказано ни единого слова, что им, кажется, уже давно, уже не первый, далеко не первый год, в чем-то не по дороге.

Однако хочу вернуться к своим размышлениям, связанным с тем заседанием Политбюро в сорок восьмом году. Хотя о нем сказано и так уже много, а все же что-то остается недосказанным. Во-первых, о присутствующих. Заседания эти — ив сорок восьмом, и в последующие годы, вплоть до пятьдесят второго, скажу обо всех сразу, в одном месте, — никогда не были многолюдными. Были там обычно члены Политбюро и начальник или заместитель начальника управления агитации и пропаганды ЦК, на заседаниях бывали министр кинематографии, председатель Комитета по делам искусств и трое-четверо писателей — секретарей Союза. Однажды к ним добавились еще два редактора толстых журналов и редакторы, совмещавшие свои должности с секретарством в Союзе, как это было у нас с Вишневским. Вот и все. По-моему, бывал на этих заседаниях от композиторов еще и Тихон Хренников. Чтобы хоть когда-нибудь были актеры или художники, или театральные и кинорежиссеры, я что-то не могу вспомнить. Словом, все это было очень немноголюдно. От этого и доверительная тональность — не столько заседаний, сколько разговоров с нами, — с которой Сталин вел эти встречи. Члены Политбюро высказывались мало, особенно на литературные темы. Видимо, литература, особенно после смерти Жданова, воспринималась всецело как епархия самого Сталина, и только его.

Иногда высказывались о живописи, о которой судили по репродукциям, представленным Комитетом по делам искусств. Иногда о спектаклях, чаще о кино. Это, пожалуй, понятно: ощущения, что кто-нибудь, кроме Сталина, следит за литературой, у меня не было. Каждый, конечно, что-то читал, один — одно, другой — другое, а кино смотрели все вместе и зачастую не единожды. Должно быть, поэтому и возникал общий разговор на тему, премию какой степени дать той или иной кинокартине. И когда возникали разные мнения в этой единственной области, в кино, Сталин прибегал к голосованию:

— Давайте проголосуем, кто за первую премию, кто за вторую.

Сам он руки не поднимал, смотрел на поднятые руки и мысленно, очевидно, присоединял себя к тем или к другим, и говорил результат:

— Значит, даем первую.

Или:

— Значит, даем вторую.

Ничего похожего при обсуждении всех других сфер искусства на моей памяти не происходило. Когда дело касалось кино, Сталин больше общался с членами Политбюро, чем с нами, приглашенными, интересовался их мнением, а не нашим. Не могу припомнить, чтобы он во время этих заседаний когда-нибудь спросил наше мнение о кинофильмах. С литературой же все было наоборот. Он ничьего мнения, кроме нашего, о произведениях литературы, на моей памяти, не спрашивал.

Помню, как на последнем заседании, на котором я присутствовал, — оно происходило уже в пятьдесят втором году не в кабинете Сталина, а в небольшом зале заседаний со столиками-пюпитрами, когда мы пришли и стали садиться подальше, ожидая, что поближе к Сталину сядут вошедшие вместе с ним члены Политбюро, — он полушутя-полусерьезно сказал:

— Давайте вы садитесь поближе, они-то тут каждый день бывают, а с вами мы редко видимся (или: вы редкие гости здесь — что-то в этом духе было сказано).

Но я тогда не понимал до конца того значения, которое придавал Сталин этим встречам, происходившим раз в год. Только уже после его смерти, узнав, как редко в последние годы он принимал людей, его по много месяцев не видели даже и некоторые члены Политбюро; все общение его с миром происходило преимущественно через посредство нескольких людей, никаких сколько-нибудь широких встреч не бывало, — только тогда я задним числом сообразил, что в последние годы жизни Сталин, приглашая нас к себе, на эти заседания, и проводя их неторопливо щ я бы сказал, весьма терпимо к высказыванию и повторению разных мнений, — он как бы раз в год пробовал прощупать пульс интеллигенции через нас самих и через разговор с нами о тех книгах, которые пишутся и издаются. С этим был связан, по-моему, не только характер обсуждений, но и манера поведения Сталина. Мне много раз доводилось читать и слышать о том, как он бывал жесток, груб с людьми, в том числе с теми военными людьми, с которыми он повседневно работал и на которых опирался в годы войны. Так вот, такого Сталина я на этих заседаниях ни разу не видел. С нами он ни разу не был груб — это не значит, что другие люди рассказывали о нем неправду, смешно было бы так думать, люди рассказывали о нем правду, и их рассказы заслуживают полного доверия, а просто раз в год, кладя руку на пульс интеллигенции в нашем лице, он считал нужным создавать у нас последовательно именно такое представление о себе, какое он хотел создать. В этом представлении о нем грубости не было места.

Перечитывая сейчас свою запись сорок восьмого года, обратил внимание на одну фразу Сталина, на которую раньше, перечитывая эту запись не раз, не обращал внимания. Подумал о том, какая позиция стояла за его фразой: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» — сказанной Сталиным о хорошо написанной, по его же собственному мнению, книге Василия Смирнова о русской деревне начала века? Что значила эта фраза, лишившая премии хорошо написанную, по мнению самого Сталина, книгу? То, что Сталин был прежде всего политик, а потом уже ценитель художественных достоинств литературы? Разумеется, и это. Но не только это. Говоря о Сталине как о политике, в связи с этим конкретным примером стоит, как мне кажется, подумать о его в высшей степени утилитарном подходе к истории.

17 марта 1979 года

Добавлю, что в принципе утилитарное отношение к истории в некоторых случаях сочеталось у Сталина с личным отношением к тем или иным историческим личностям, в действиях которых он таким образом получал дополнительную опору в истории. Я еще вернусь к этому, сначала же хочу сказать об историческом утилитаризме Сталина шире, как об общей концепции, включавшей в себя и личный момент.

Начну с того, что Сталин никогда не высказывался против увлечения исторической тематикой вообще и никогда не призывал писателей к непременному изображению современности как самого главного и неотложного для них дела. Таких высказываний у него я не помню.

Но, анализируя книги, которые он в разные годы поддерживал, вижу существовавшую у него концепцию современного звучания произведения, концепцию, в конечном счете связанную с ответом на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» Да или нет?

Если начать не с литературы, а с истории, то для меня несомненно, что замечания Сталина, Жданова и Кирова к конспектам учебников новой истории и истории СССР, появившиеся в январе тридцать шестого года, отнюдь не были свидетельством вдруг возникшей у Сталина симпатии к царям и иным государственным деятелям царской России. Покровский отвергался, а на его место ставился учебник истории Шестакова не потому, что вдруг возникли сомнения в тех или иных классовых категориях истории России, а потому, что потребовалось подчеркнуть силу и значение национального чувства в истории и тем самым в современности, в этом и был корень вопроса. Сила национально-исторических традиций, в особенности военных, была подчеркнута в интересах современной задачи. Задача эта, главная в то время, требовала мобилизовать все, в том числе и традиционные, национальные, патриотические чувства, для борьбы с германским нацизмом, его претензиями на восточное пространство и с его теориями о расовой неполноценности славянства.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине"

Книги похожие на "Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Симонов - Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине"

Отзывы читателей о книге "Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине", комментарии и мнения людей о произведении.