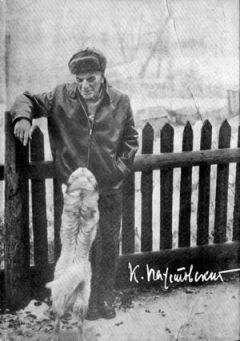

Константин Симонов - Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине"

Описание и краткое содержание "Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине" читать бесплатно онлайн.

Воспоминания известного советского писателя Константина Симонова, наполненные размышлениями о сложностях и противоречиях эпохи, рассказывают о его детстве, юности, становлении личности, встречах со Сталиным. Второй раздел книги — «Сталин и война», заметки к биографии маршала Г. К. Жукова, записи о встречах с И. С. Коневым и другими крупными военачальниками.

В общем, как-то так вышло, что, поскольку мы ехали все от разных газет (я — от «Красной звезды», Горбатов — от «Правды», Кудреватых и Агапов — от «Известий»), среди нас не было ответственного за поездку, сроки были не обозначены, отъезд все оттягивался и оттягивался — то по просьбе одного, то по просьбе другого. В конце концов в ноябре месяце мы дооткладывали поездку до того, что это дошло до Сталина. Он был на юге в отпуску, за него оставался Молотов, и во время одного из его докладов по телефону Сталину тот вдруг спросил: «А как там писатели, уехали в Японию?» Молотов сказал, что выяснит, и, выяснив, сообщил, что нет, писатели пока еще не уехали в Японию. «А почему не уехали? — спросил Сталин. — Ведь решение Политбюро, если я не ошибаюсь, состоялось? Может быть, они не согласны с ним и собираются апеллировать к съезду партии?»

Так я впервые в своей личной судьбе столкнулся с той манерой шутить, которая была свойственна Сталину. О шутке его были немедленно поставлены в известность редактора всех трех газет, и ровно через неделю — за меньший срок в то время невозможно было успеть обеспечить намечавшуюся на полгода командировку достаточными запасами продуктов, а без продуктов в сложившейся тогда обстановке ехать в Японию было нельзя, — ровно через неделю мы сидели в прицепленном к поезду служебном вагоне и ехали во Владивосток.

Возвращались домой мы тоже поездом, шедшим из Владивостока, тоже в прицепленном к нему служебном вагоне, через четыре месяца, в апреле сорок шестого года. С нами во время командировки была стенографистка, и мои записи по Японии, большую половину которых составляли записи бесед, как выяснилось впоследствии, составили тысячу двести страниц на машинке. Но сам прочесть эти свои записи я сумел только через несколько месяцев, потому что где-то под Читой, на одной из станций, в вагон принесли телеграмму, подписанную тогдашним начальником Управления агитации и пропаганды ЦК Александровым. В телеграмме сообщалось, что я включен в делегацию советских журналистов на ежегодный съезд американских редакторов и издателей в Вашингтоне, состоявшую из трех человек — Эренбурга, Галактионова и меня, и что мне следует пересесть с поезда — уже не помню сейчас, в Чите или в Иркутске, — на отправляющийся оттуда в Москву самолет, чтобы не опоздать к началу съезда. «Получение подтвердите», — говорилось в телеграмме. Я подтвердил получение прямо на бланке телеграммы, которую забрал с собой принесший ее товарищ, которому, видимо, было заранее поручено все сделать, и вылезши, по-моему, все-таки в Чите, наскоро простившись с товарищами, попросив стенографистку в возможно более короткие сроки расшифровать мои японские записи, полетел в Москву на «Дугласе», или, точнее, на ЛИ-2, которые мы делали во время войны по лицензии фирмы «Дуглас». Не знаю, был ли это рейсовый или специальный самолет, но к тому времени, когда я приехал на аэродром, он уже стоял там, и пассажиры, которым предстояло лететь на нем, ожидали посадки. Скорости были тогда не нынешние, и хотя летели мы безостановочно, только заправлялись и где-то по дороге сменили экипаж, все-таки это заняло около суток.

Прилетел я в Москву на следующий день в четыре часа дня, в редакции, куда я явился прямо с аэродрома, мне сказали, чтобы я звонил Лозовскому, который был тогда заместителем наркома иностранных дел — впрочем, это оговорка, потому что к тому времени наркомы уже стали министрами. От Лозовского, к которому я поехал, я узнал, что мне предстоит в шесть утра лететь в Берлин, а после того, как закончится разговор с ним, с Лозовским, предстоит идти к Молотову.

С Лозовским разговор был о Японии, о наших впечатлениях и первых выводах, разговор довольно длинный и подробный, на него заранее было отведено два часа, потому что в конце этих двух часов Лозовский, посмотрев на часы, сказал:

— А теперь вам пора идти к Вячеславу Михайловичу, у него вы узнаете все, что вам нужно знать о вашей предстоящей поездке.

У Молотова я пробыл тоже довольно долго, дольше, чем думал. Знаком я с ним не был, если не считать того, что во второй половине войны два или три раза был на приемах, которые он как нарком иностранных дел давал в особняке наркомата на Гранатном переулке главным образом для наших союзников, но с участием некоторого количества представителей нашей литературы и искусства. Знакомство ограничивалось рукопожатиями и самое большее — двумя-тремя словами, сказанными при этом.

Правда, в памяти сидела одна зарубка, связанная с именем Молотова, — зарубка в сугубо личном плане. Как это мне рассказал тогдашний редактор «Красной звезды» Ортенберг, в сорок втором году меня собрались было послать на несколько месяцев корреспондентом «Красной звезды» в Соединенные Штаты. В сами ли Соединенные Штаты или в действующие войска Соединенных Штатов, поскольку я был корреспондентом именно «Красной звезды», я так и не выяснил, могло быть и то, и другое, могло быть и то и другое вместе. О том, что меня намерены послать, Ортенбергу сказал по телефону Молотов. Ортенберг подтвердил, что как редактор считает мою кандидатуру подходящей. Но день или два спустя Молотов снова позвонил ему и сказал, что, видимо, посылать меня в Америку не будут, потому что есть сведения, что я пью. Ортенберг попытался оспорить это, сказал, что хотя я и не трезвенник, но когда пью, ума не теряю, но Молотов остался при своем, я поехал не в Америку, а — не помню сейчас уже — не то на Карельский, не то на Брянский фронт, а вернувшись, узнал от Ортенберга о своем несостоявшемся путешествии в Америку. Ортенберг смеялся, говорил, что, пожалуй, это к лучшему, тем более что не только меня, но и вообще никого не послали, а для корреспондента «Красной звезды» здесь куда больше дела, чем там. У меня было двойственное чувство: не то чтобы я так уж расстроился, но, с одной стороны, среди других поездок на фронт было бы интересно съездить и к американцам, в особенности, если бы удалось посмотреть, как они воюют, у меня было большое молодое любопытство к этому; с другой стороны, было досадно слышать о причине, по которой я не поехал. В своем самоощущении я твердо считал себя человеком, не способным пропить порученное ему дело — ни дома, ни за границей. А в общем, я отнесся к этому довольно равнодушно — нет так нет. Но мотивировку, по которой не поехал в Америку, конечно, запомнил. В дальнейшей моей жизни я сталкивался с разными, правда, не слишком частыми, потому что ездил я много, мотивировками того, чтобы не посылать меня куда-то, куда первоначально намечалось. Один раз, весной пятьдесят третьего года, в связи с предстоящей поездкой в Стокгольм возникла даже такая мотивировка, как чрезмерное преклонение перед Сталиным, проявившееся в написанной наполовину мною передовой «Литературной газеты». Но мотивировки, что меня лучше куда-то не посылать, потому что я человек пьющий, не возникало ни до, ни после, поэтому, наверное, она особенно и запомнилась.

К Молотову я относился с уважением, цельной личностью он мне кажется по сей день, при всем резком политическом неприятии многих его позиций. Уважение это было связано больше всего с тем, что Молотов на нашей взрослой памяти, примерно с тридцатого года, был человеком, наиболее близко стоявшим к Сталину, наиболее очевидно и весомо в наших глазах разделявшим со Сталиным его государственные обязанности.

В разное время как ближайшие сподвижники Сталина на нашей памяти возникали и другие люди — какое-то время таким человеком казался Ворошилов, какое-то время Каганович, какое-то время даже Ежов. Молотов при этом существовал неизменно как постоянная величина, пользовавшаяся — боюсь употребить эти громкие, слишком значительные слова, хотя в данном случае они близки к истине, — в нашей среде, в среде моего поколения, наиболее твердым и постоянным уважением и приоритетом. Так это было, во всяком случае, примерно до сорок восьмого года. К этому у меня лично добавлялось впечатление о его полете в Соединенные Штаты в сорок втором году, записанные мною рассказы летчика и штурмана об этом довольно тяжелом и опасном перелете, в котором Молотов сохранил неизменное спокойствие и мужество, замеченное этими людьми и оцененное ими по достоинству в разговорах со мной. А мужество и спокойствие перед лицом опасности были чертами, пожалуй, наиболее уважаемыми мною в людях.

Размышляя о Сталине, я, разумеется, еще не раз вернусь к этой фигуре, но почему-то мне хочется сказать уже здесь, заглянув на семь лет вперед, что Молотов, с которым я впервые подробно разговаривал в сорок шестом году, в пятьдесят третьем, когда умер Сталин, был, по моему глубокому убеждению, единственным из членов тогдашнего Политбюро, глубоко и искренне пережившим смерть Сталина. Этот твердокаменный человек был единственным, у кого слышались в голосе слезы, когда он говорил речь над гробом Сталина, хотя, казалось бы, именно у него было больше причин, чем у всех остальных, испытывать после ухода из жизни Сталина чувство облегчения, освобождения и возможности установления справедливости по отношению к нему самому, к Молотову. Вообще, это мне только сейчас пришло в голову, может быть, под впечатлением недавнего чтения сочинений Робеспьера, что Молотов был чем-то похож на этого деятеля Великой французской революции — так же бескорыстен, неподкупен, прямолинеен и жесток.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине"

Книги похожие на "Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Симонов - Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине"

Отзывы читателей о книге "Глазами человека моего поколения: Размышления о И. В. Сталине", комментарии и мнения людей о произведении.