Лидия Чуковская - Прочерк

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Прочерк"

Описание и краткое содержание "Прочерк" читать бесплатно онлайн.

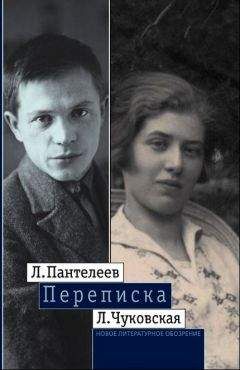

Впервые отдельным изданием печатается автобиографическая повесть Лидии Чуковской «Прочерк». События повести разворачиваются в 1920—1930-е годы: студенческие годы Лидии Чуковской, ее арест и ссылка в Саратов, работа в маршаковской редакции ленинградского «Детиздата»… Многие страницы касаются личных обстоятельств. Второй муж Лидии Чуковской — астрофизик М. П. Бронштейн был арестован в 1937 году и расстрелян в феврале 1938-го. В качестве приложения в книге помещены стихи, которые ему посвятила Лидия Чуковская.

Не сомневаюсь теперь, что Мишкевич воспринял это послание как угрозу доноса: Матвей Петрович вот-вот помчится в Большой Дом и его, Мишкевича, разоблачит. Уличит во вредительстве. (Мишкевич судил по себе.) Митя же, разумеется, не только не был способен ни на какой донос, но и вообще ни к какой борьбе — кроме научной — не стремился. Борьба за общественную справедливость не привлекала его, находилась за пределами его интересов — да и существовала ли она в ту пору, эта борьба? Быть может; но мы были вне ее. Паспорт так паспорт, прописка так прописка, один кандидат на выборах — пусть один, построили социализм — пусть считается, будто построили. Обо всем, что принято называть «новой счастливой жизнью», или «социалистическим строем», или «всемирно исторической победой пролетариата», говорил он иногда с отвращением, иногда с возмущением, чаще иронически, но всегда как бы отстраненно, как бы из-за высокой стены: не мое это дело, мели Емеля, а мне не мешай работать. События в деревне были известны Мите с такой же приблизительностью и недостаточностью, как, к стыду нашему, нам всем, горожанам. Понимали мы, что там беда, но в суть и масштабы не вдумывались. Отшвыривали от себя газеты, чувствуя в сообщениях о колхозных победах лицемерие, ханжество, ложь, но что за этим кроется — узнать глубже ленились. Профессиональные интересы, научные и литературные, поглощали Матвея Петровича целиком, заслоняя от него — да и от нас — остальное. Ко всему, что пахло политикой, относился он с пренебрежением — черта, нередко свойственная тем, кто занят безотрывным, напряженным, сосредоточенным, требующим всей полноты внимания умственным трудом. (В том случае, если труд этот явно плодотворен и находит одобрение знатоков.) Черт с вами, несчастные зануды, изощряйтесь в своих словесах, стройте что хотите — социализм, или колхозы, или совхозы, а нам не мешайте работать.

Помню, через много лет, уже совсем в другие времена: после тридцать седьмого, и после войны, и после блокады и эвакуации, после всех похоронных, и после 49—51-го, и после 53-го, и после 56-го, — словом, после смерти Сталина и после XX съезда, претерпев уже и тюремные и лагерные гибели близких и их, преимущественно посмертную, реабилитацию и оказавшись волею судьбы не в родном Ленинграде, а в Москве, — вспоминали мы однажды с Тамарой Григорьевной — она да я — минувшие времена. Дивились собственной рьяности и собственной слепоте.

«Многое мы уже понимали в тридцать седьмом, — сказала я, — но ведь далеко не все. Вот, например, гибель крестьянства прошла мимо нас… Почему это? Из-за „Страны Муравии“ Твардовского, которую выучили мы наизусть, радуясь возрождению поэзии, народного стиха?

И жизнь — на слом,

И все на слом —

Под корень, подчистую,

А что к хорошему идем,

Так я не протестую.

Мало того что не протестует — пляшет на колхозной свадьбе:

А батька — этак,

Сын вот так,

И не отходит ни на шаг.

И оба пляшут от души,

И оба вместе хороши…

Мы трудились от души. Что же слепило нам глаза, что заставляло сочувствовать пятилетке, индустриализации, стахановскому движению, челюскинцам и пр. и т. д. и т. п.?» — «Подкуп», — бесстрашно отвечала Тамара. «Да какой же подкуп? Талоны в привилегированную столовую, где мы никогда не успевали пообедать, угорелые от сверхсильного труда? Мы жизнь свою жертвовали труду, а получали в награду выговоры с занесением в личное дело». — «Мы были подкуплены самым крупным подкупом, какой существует в мире, — отвечала Тамара, — свыше десяти лет нам хоть и со стеснениями, с ограничениями, а все-таки позволяли трудиться осмысленно, делать так и то, что мы полагали необходимым. Сократи нам зарплату вдвое, мы работали бы с не меньшим усердием. Индустриализация там или коллективизация, а грамоте и любви к литературе подрастающее поколение учить надо. Отстаивать культуру языка, культуру издания, художество, прививать вкус — надо. Вспомните, скольким прозаикам и поэтам — настоящим писателям, а не халтурщикам! — отворили мы двери в литературу и помогли утвердиться в ней!..»

И Митю, и товарищей его, молодых физиков-теоретиков Советского Союза, теоретиков-первопроходцев, начальство подкупило тем же подкупом: до времени одаривало их возможностью делать в науке так и то, что они сами, физики, считали нужным, а препятствия чинило пустяковые. Институты в Ленинграде, в Харькове, международные съезды и конференции, «большая физика»… Велись, разумеется, всякие чиновничьи подкопы под наиболее талантливых, но теоретическая физика в Советском Союзе упорно продолжала расцветать, становилась вровень с европейской и американской. Вопреки Львову: он явно состоял на побегушках у начальства: с философских, с единственно истинно-научных, то есть марксистских позиций, не покладая пера, обрушивался он на «школку» и «группку» Ландау, причисляя к этой «группке» Бронштейна и приписывая «школке» — «протаскивание идеалистических буржуазных воззрений».

Уменьшительные — «школка», «группка» — в те времена звучали весьма угрожающе, но Митя и Дау, а с ними и их коллеги по Физико-техническому институту, с высоты своих научных побед, только потешались над притязаниями борзописца Львова, вряд ли чуя в его невежестве и в его услужливо-марксистском стереотипном жаргоне кровавую опасность. Они тоже были подкуплены: общались с величайшими физиками мира и совершали важные открытия — и не в каких-нибудь там «кислощецких», сомнительных гуманитарных «не науках», а в бесспорной науке наук — теоретической физике.

Но вот, на беду, к Митиным интересам научным прибавились литературные. Цену нашей лаборатории он понимал. Сложное — то есть работу Маршака в искусстве — Митя понял, а вот простое — Мишкевича — не распознал. Он думал, Мишкевич — это так себе, «чушь», случайная заноза, впившаяся в тело страны по чьему-то недосмотру. А между тем Мишкевич — как и Львов! — в тридцать седьмом впивались в тело страны в многосотенном или многотысячном воспроизведении отнюдь не случайно.

…Ответа на Митино письмо не последовало. (Кстати, Митя хоть и сказал мне, что официально потребовал расторгнуть договор на новую книгу, но прочитать письмо не дал. Машинописная копия обнаружена мною через десятилетия в архиве. Я не допустила бы таких резкостей. Я была много пугливее, чем он. «Стреляная» — и в переносном, и в буквальном смысле.)

…Звонок по телефону. Секретарша приглашает нас обоих к новому директору, Криволапову.

Мы отправились, гадая по дороге, почему обоих — если меня уже из штата уволили, да и внештатной работы лишили? да и вообще о чем пойдет речь? О «Галилее»?

Знакомый кабинет. Стол, за которым еще недавно сидел Лев Борисович Желдин — спокойный, доброжелательный, строгий, умный. Прежде чем сделаться директором издательства, ведал он одним из цехов типографии, а сделавшись директором Детиздата, твердо усвоил требования художника В. Лебедева и писателя С. Маршака: не типографии пристало диктовать искусству и литературе «исполнимо» — «неисполнимо», а, напротив, искусство и литература вправе требовать от типо— и литографии технического исполнения художественных задач — в срок. (Техника! Понимай свое служебное место!) По возрасту был Желдин не старше нас, по образованию ниже, но обладал таким редким чувством собственного достоинства и редчайшим умением уважать достоинство и труд подчиненных, что и мы, подчиненные, относились к нему с уважением. (За выговор, который он объявил мне по настоянию Чевычелова, мы на него зла не держали. Член партии, дисциплина! Не мог он не объявить! Партия! А Чевычелов мало что член партии! Политредактор!)

…Теперь за столом, на стуле Желдина — вертлявый, грызущий ногти, пугливо и надменно озирающийся, сутуловатый и суетливый Криволапов. Оказавшись на месте Желдина, он явно ощущал себя не на месте. А рядом — Мишкевич. Ну тот… тот дорвался, раздулся, как клоп, и торжествовал.

У Мишкевича, при обычном нормальном мужском сложении и росте, не лицо, а какое-то крохотное недоличико. Ничтожность была выражена во всем облике этого человека не как отсутствие чего-либо, а как некое особое, присущее ему свойство — вроде шестого пальца или бородавки. Этакое дополнительное качество: ничтожность. Глядя на него в тот день, я вспомнила давнее происшествие: однажды при мне он сказал машинисточке, которую поджидал у дверей Дома Книги:

— Увяжемся и согласуемся, — и взял ее под руку.

Чиновничий дух проникал этого человека насквозь. Именно чиновничество было мобилизовано в тридцать седьмом Большим Домом себе на подмогу. Мишкевич умел увязываться и согласовываться не только с девицами.

Тогда же вспомнилось мне, как однажды Мишкевич, уже сделавшись главным редактором, вызвал меня через секретаршу в свой руководящий кабинет и заявил: в однотомнике Маяковского мною допущены крупные идеологические ошибки. Первая: слово «то есть» следует в детской книге писать полностью: «то есть», а я допускаю в примечаниях «т. е.» через точки; вторая ошибка — посерьезнее: в библиографических ссылках встречается множество фамилий, а могу ли я поручиться, что среди тех литературоведов, на чьи работы я ссылаюсь, нет и не будет врагов народа? Я пожала плечами: «Об этом, Григорий Иосифович, надо спрашивать в Большом Доме, а не у меня. Я по этой части не спец». — «Но вы, как редактор, обязаны знать, на кого ссылаетесь! Вы ответственны за имена!» — взвизгнул Мишкевич.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Прочерк"

Книги похожие на "Прочерк" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лидия Чуковская - Прочерк"

Отзывы читателей о книге "Прочерк", комментарии и мнения людей о произведении.