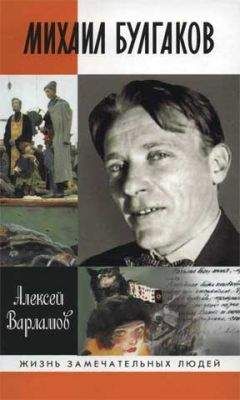

Алексей Варламов - Булгаков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Булгаков"

Описание и краткое содержание "Булгаков" читать бесплатно онлайн.

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Именно это и было. Сохранилось воспоминание Л. Е. Белозерской: «Шло 3-е действие „Дней Турбиных“… Батальон разгромлен. Город взят гайдамаками. Момент напряженный. В окне турбинского дома зарево. Елена с Лариосиком ждут. И вдруг слабый стук… Оба прислушиваются… Неожиданно из публики взволнованный женский голос: „Да открывайте же! Это свои!“ Вот это слияние театра с жизнью, о котором только могут мечтать драматург, актер и режиссер» [8; 352].

Небезынтересна также оценка пьесы, высказанная в письмах В. И. Немировича-Данченко, пребывавшего в пору разворачивания всех драматических событий вокруг «Дней Турбиных» за границей и оттуда внимательно следившего за тем, что происходит в театре.

10 ноября 1926 года Немирович-Данченко писал Ф. Н. Михальскому из Чикаго:

«Дорогой Федя!

Получил Ваше письмо после представления „Семьи Турбиных“. Очень приятно слышать, что молодежь оправдала себя, что те жертвы, которые она несла, тот огромный труд, какой она проделывала бескорыстно, не пропали даром. Может быть, опять оправдывается, что „за Богом молитва, за Художественным театром служба никогда не пропадают“. Так было до сих пор» [78; 163].

1 декабря 1926 года Немирович спрашивал у своего секретаря и будущей свояченицы Булгакова О. С. Бокшанской: «…Затем пьесы. Где же они?.. Особенно интересует меня „Семья Турбиных“. Кстати, думается, что из нее можно было бы сделать хороший фильм. Конечно, сейчас у нас, в Госкино или Совкино, даже и не разрешат. А может быть, можно было бы здесь?.. Если бы я прочел пьесу, я бы это сразу решил. И помог бы автору материально и помог бы фильму не „перебелогвардейничать“… (попробуйте сказать скоро). Хорошо даже, если бы Вы предупредили об этом автора» [78; 166].

25 декабря сообщал ей же: «„Турбиных“ прочел. Много талантливого. Лучше всего – 2-й акт. Совсем плох последний. Но какое же может быть сомнение в том, что такой материальный успех объясняется „белогвардейщиной“ и великолепной молодой игрой? А больше всего – „белогвардейщиной“» [78; 171].

2 февраля 1927 года: «Какую травлю, однако, выдержали „Турбины“. Есть в этой травле и искреннее и даже уважительное, есть злобствующее (Блюм) и противное, но большинство до чего лакейское!.. Вся эта история на плюс Луначарскому и тем, кто брал „Турбиных“ под защиту, кто защищал свободный (более свободный) подход к репертуару» [78; 182].

Описание самого представления, где Хмелев играл Алексея Турбина, Кудрявцев – Николку, В. Соколова – Елену, Яншин – Лариосика, Прудкин – Шервинского и т.д., можно найти в книге А. Смелянского, который на основе документов попытался реконструировать наиболее важные сцены спектакля.

«Образ гибнущего дома изнутри определял турбинские сцены спектакля. Атмосфера уютного жилища, домашнего очага сталкивалась с атмосферой гибельного стихийного пространства, откуда появлялся обмороженный Мышлаевский, куда уходили Турбины. Понятия брата, жены, друга, семьи подвергались жесточайшему испытанию <…> Николай Хмелев вел трагическую ноту „Дней Турбиных“. Вера Соколова вела лирическую тему спектакля <…> Изящная, тонкая, влекущая Елена – Соколова всех объединяла, всему придавала свой смысл <…> Лариосик – М. Яншин вел комическую стихию „Дней Турбиных“. Заняв все пространство у двери баулами и корзинами, в длинной шубе и башлыке поверх фуражки, с растерянной, обезоруживающей и покоряющей улыбкой, Лариосик приносил в дом собрание сочинений Чехова и старое „русско-интеллигентское мировоззрение“, не поколебленное „ужасами гражданской войны“ <…> Николка – И. Кудрявцев подхватывал комическую партию, вносил в нее сильнейшую лирическую струю <…> Гибель Турбина в пьесе происходила от случайного осколка. В спектакле этот акт был больше похож на самоубийство, – во всяком случае, так его воспринимали многие зрители. После гибели Алексея Николка – И. Кудрявцев кубарем скатывался с лестницы, летел через несколько ступенек, вызывая полуобморочное состояние не только в зале, но и за кулисами. Было даже специальное решение коллегии, поддержанное Станиславским, указывающее Ивану Михайловичу Кудрявцеву на недопустимость такого риска» [125; 114 126].

А в итоге, в заключительной сцене: «Возрождался разметанный человеческий быт. Сверкала огнями елка, декламировал влюбленный Лариосик, сидели за столом, произносили тосты, сознавали, как сказал бы поэт, что „чудо жизни с час“. Для „левой“ критики все это означало глубочайшее мещанство театра и автора. На самом деле это означало только одно: мирная жизнь вступала в свои права. В этом был смысл самого „недейственного“ и „беспомощного“ акта мировой драматургии. Финальная сцена игралась людьми, пережившими гражданскую войну и открытыми для новой жизни» [125; 128].

Три недели спустя после первого показа «Турбиных» в театре Вахтангова состоялась премьера «Зойкиной квартиры». Этот спектакль не вызвал такую бурю, но все равно прошел с огромным успехом. И опять во многом благодаря актерской игре.

«Надо отдать справедливость актерам – играли они с большим подъемом. Конечно, на фоне положительных персонажей, которыми была перенасыщена советская сцена тех лет, играть отрицательных было очень увлекательно (у порока, как известно, больше сценических красок!). Отрицательными здесь были все: Зойка, деловая, разбитная хозяйка квартиры, под маркой швейной мастерской открывшая дом свиданий (Ц. Л. Мансурова), кузен ее Аметистов, обаятельный авантюрист и веселый человек, случайно прибившийся к легкому Зойкиному хлебу (Рубен Симонов). Он будто с трамплина взлетал и садился верхом на пианино, выдумывал целый каскад трюков, смешивших публику; дворянин Обольянинов, Зойкин возлюбленный, белая ворона среди нэпманской накипи, но безнадежно увязший в этой порочной среде (А. Козловский), председатель домкома Аллилуйя, „Око недреманное“, пьяница и взяточник (Б. Захава).

Хороши были китайцы из соседней прачечной (Толчанов и Горюнов), убившие и ограбившие богатого нэпмана Гуся[38]. Не отставала от них в выразительности и горничная (В. Попова), простонародный говорок которой как нельзя лучше подходил к этому образу. Конечно, всех их в финале разоблачают представители МУРа. Вот уж, подлинно можно сказать, что в этой пьесе голубых ролей не было! Она пользовалась большим успехом и шла два с лишним года. Положив руку на сердце, не могу понять, в чем ее криминал, почему ее запретили» [8; 338], – вспоминала Л. Е. Белозерская.

Криминала, действительно, не было. Была некая двусмысленность, вернее, двойственность. «Зойкина квартира» – пьеса вовсе не об «отрицательных героях» и даже не о «нэпманской накипи», но о драме лишних людей в советском обществе, о тех, кто не хочет строить социализм и мечтает покинуть страну победившего пролетариата: «Вон отсюда, какою угодно ценой». Булгаков, с одной стороны, не мог не понимать этого настроения, тем более что эту фразу он вложил в уста персонажа, не желающего жить в обществе, где «бандит из коммунистических профессоров… сделал какую-то мерзость с несчастной курицей, вследствие чего она превратилась в петуха» – привет Филиппу Филипповичу Преображенскому! С другой стороны, автор не испытывал к московской «пятой колонне», к бывшим графам, к настоящим аферистам и жуликам – «дельцам нэпманского пошиба», к женщинам легкого поведения, а также к «мертвым телам», мечтающим отправить коммунистов на съедение рыбам, тех близких чувств, какие вызывали у него исторически обреченные Турбины.

Он взялся за тему «бывших и лишних» эпохи угара нэпа оттого, что она соответствовала сформулированному им в «Театральном романе» первому закону драматургического ремесла: «Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует». В том же романе есть и краткий набросок того, как эта пьеса рождалась: «…из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же (кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и редкие. Так, например, мне казалось, что внизу притон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл – „третьим действием“. Именно сизый дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник, отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом, поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?»

Куда нести сей опус, Булгаков нашел довольно быстро – в Когорту Дружных (театр Вахтангова), а хозяев и посетителей салона Зои Пельц драматург представлял себе прекрасно и вложил в их образы немало личного, выстраданного и пережитого, увиденного в себе или самых близких ему людях. В самом деле, Павел Федорович Обольянинов – ровесник автора и морфинист, за которым бережно ухаживает и помогает ему найти наркотик глубоко преданная женщина; Александр Тарасович Аметистов заведовал в Чернигове подотделом искусств и был актером во Владикавказе (тут прямой отсыл к биографии Слезкина); в образе мечтающей заработать любым путем денег и уехать во Францию ослепительной 25-летней дворянки Аллы Вадимовны можно увидеть нечто похожее на инвариант судьбы Любови Евгеньевны Белозерской, когда бы той не подвернулась счастливая возможность выйти замуж в Москве. Наконец образ самой Зои Пельц, которая до революции никогда не носила дважды одной пары чулок, а теперь ходит в одних и тех же штопаных (и предлагает председателю домкома Аллилуйе поцеловать ее в – изумительная по точности и женской пронзительности деталь! – «штопаное место»), вовсе не однозначен. Она устраивает дома днем ателье, а ночью веселый дом, привлекая нуждающихся в хорошем заработке молодых женщин, но при этом хозяйка квартиры глубоко любит своего безнадежно больного, никчемного, избалованного, инфантильного, чем-то похожего на чеховского Гаева мужа. И когда Зоя, гениальная, ловкая, хищная Зоя, твердит строки из лермонтовской «Молитвы»: «С души как бремя скатится, / Сомненье далеко – / И верится, и плачется, / И так легко, легко…» – то звучат они в ее устах так же искренне, как и ее последний вскрик, обращенный к Обольянинову: «Я вас не брошу в тюрьме».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

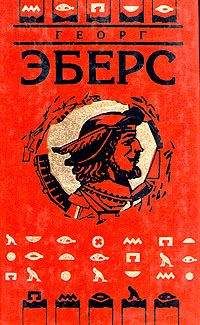

Похожие книги на "Булгаков"

Книги похожие на "Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Булгаков"

Отзывы читателей о книге "Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.