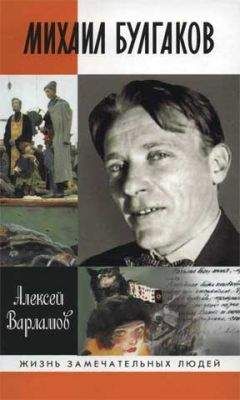

Алексей Варламов - Булгаков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Булгаков"

Описание и краткое содержание "Булгаков" читать бесплатно онлайн.

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Лаконичной Мариэтте Чудаковой принадлежат слова о том, что заложенный в детстве фундамент веры был для Булгакова невынимаем на протяжении всей его жизни, и это обстоятельство исследовательница настоятельно рекомендует иметь в виду всякому, кто берется размышлять над биографией и творчеством Булгакова. Ее мысль с удовольствием подхватил, да и фактически построил на ней свою книгу «„Мастер и Маргарита“: за Христа или против?» диакон Андрей Кураев, попытавшийся взять горячо любимого им в юности автора под защиту, отделить, оправдать, «спасти» от сомнительных и неблагонадежных героев его романа. Это очень ясная, внятная мысль, и, отталкиваясь от нее, можно доказать, что воспитание, впечатления детства, образ и уроки детства и отрочества – все это было в душе Булгакова неуничтожимо и сохранилось, несмотря на все искушения, соблазны, испытания и скорби. Но, как нам кажется, на главный вопрос, как мог человек с неповрежденным христианским сознанием, а именно неповрежденность сознания предполагает понятие фундамента, основы, как мог такой человек роман о литературном Христе написать (и это Булгаков, у которого хватило такта не вывести на сцену Пушкина[120]), – эта метафора на такой вопрос ответа не дает. Отец Андрей предложил свою версию: «Булгаков построил книгу так, что советский читатель в „пилатовых главах“ узнавал азы атеистической пропаганды. Но автором этой узнаваемой картины оказывался… сатана. Это и есть „доведение до абсурда“, reductio ad absurdum. Булгаков со всей возможной художественной очевидностью показал реальность сатаны. И оказалось, что взгляд сатаны на Христа вполне совпадает со взглядом на него атеистической государственной пропаганды. Так как же тогда назвать эту пропаганду? Научной или…? Оказывается, в интересах сатаны видеть во Христе идеалиста-неудачника. А, значит, чисто „научного“ атеизма нет. Атеизм – это просто хорошо замаскированный (или забывший о своем истоке) сатанизм. Два вывода из „Мастера и Маргариты“ напрашиваются довольно очевидно. Первый – что за атеистической пропагандой реет тень люциферова крыла. Второй позволю себе выразить словами рок-певца Виктора Цоя: „Если есть тьма – должен быть свет!“» [60]

Для того чтобы сия, честно надо признать, не слишком убедительная со всех точек зрения конструкция выглядела более прочной, автор делает три следующих допущения.

Первое – Мастер, автор романа о Пилате, не любит Иешуа («Иешуа, созданный Мастером, не вызывает симпатий у самого Булгакова <…> „Пилатовы главы“, взятые сами по себе – кощунственны и атеистичны. Они написаны без любви и даже без сочувствия к Иешуа» [60]).

Второе – Булгаков не любит Мастера («Мастер еще не очень-то по сердцу и Булгакову: „Вы – писатель? – спросил с великим интересом Иван. – Я – мастер, – ответил гость и стал горделив, и вынул из кармана засаленную шелковую черную шапочку, надел ее, а также надел и очки, и показался Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он действительно мастер“. Согласитесь – странный способ доказывать свою литературную талантливость…» [60]).

И третье – Булгаков тоже не любит Иешуа («Булгаков явно не ставит себя в ученики „этого самого Га-Ноцри“. Образ Иешуа, вопреки восторженным заверениям образованцев, не есть икона. Это не тот Лик, в который верит сам Булгаков. Писатель создает образ вроде-бы-Христа, образ довольно заниженный и при этом не вызывающий симпатий у самого Булгакова» [60])[121].

В общем, никто никого не любит.

В ответ на это можно в который раз повторить уже сказанное. Героев своих надо любить, а иначе… А иначе не ломали бы мы столько копий из-за этого текста. Любил, отец Андрей, Булгаков и Мастера, и Иешуа, и Маргариту, и Пилата, и Степу Лиходеева, и Иванушку Бездомного, и Коровьева, и Бегемота, и, страшно вымолвить, Воланда – всех любил, потому что они были его созданиями. Но Мастера и Иешуа он любил не только по этой причине. Он любил и даже по-своему уважал человека в черной шапочке с вышитой буквой «М», ибо тот был пречистенцем, избежавшим участи балансировать на грани официального признания и сохранения личной чести, что всю жизнь мучило его создателя и раньше времени свело в могилу, и никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы его герой писать про юность Сталина. А в Иешуа он любил великодушие, мужество, человечность, а главное – бескомпромиссное понимание того, что трусость есть самый главный порок. Но не видел и не признавал в нем сакральности, его Божественной ипостаси, добровольности и высокого смысла искупительной жертвы. Почему? Именно потому, что был искренен и не хотел лгать. Бог умер, и от Христа Спасителя остался Иешуа. Нам легко рассуждать о том, до какой степени это неверно по существу, но если таким виделся осиротевшим, утратившим веру людям окружающий их мир?

Вернемся к ясной чудаковской мысли о невынимаемом фундаменте детской веры и предположим иную – а что если все-таки этот фундамент вынули, изъяли, как церковные ценности? А что если вместо фундамента осталась зияющая пустота, которая ничем не была заполнена и которая тянула, влекла, и с годами именно на этом месте возникло новое образование, но по своим свойствам иное, и эту инаковость Булгаков остро ощущал, она становилась мотивом и даже не источником, но раздражителем его вдохновения? Ну примерно так, как Фриду раздражал и мучил платочек, который ей приносила каждое утро камеристка, и она ни о чем другом думать не могла. Ведь дело не только в том, что Фрида своими руками убила ребенка, дело в том, что она осталась без самого дорогого, что у нее было. Так и Булгакову было плохо оттого, что «Бог умер», оттого – что, говоря словами поэта, некогда Булгакова благословившего, Максимилиана Волошина, «в ту весну Христос не воскресал», а для автора «Мастера и Маргариты» эти вёсны без Пасхи растянулись на десятилетия и в нем болели. А когда болит, тогда и пишут. Мы не врачи, мы боль, а с болью что сделаешь, чем уймешь?

Профессор Московской духовной академии Николай Константинович Гаврюшин, на статью которого мы ссылаемся в примечаниях к этой главе, писал о Булгакове: «Бесспорно, что автор „Мастера и Маргариты“ был жертвой преследований и злобной критики. Но, стремясь к восстановлению исторической справедливости и отдавая должную дань его литературному таланту, грешно забывать, что Булгаков ни в коей мере не был „страдальцем за веру“, что „яд“, которым был „пропитан“ его язык (автохарактеристика), черная шапочка с литерой „М“ и эпигонски-театральное сжигание фрагментов рукописи a la Гоголь занимали в его сознании гораздо более важное место, чем обетования, записанные бывшим сборщиком податей апостолом Матфеем…» [34; 34]

Может быть, и так. Только как тогда объяснить, зачем Михаилу Булгакову, писателю в общем-то расчетливому, нацеленному на успех, на прижизненное признание, сознательно отвергшему пречистенскую стратегию внутренней эмиграции и последовательного неприятия советского строя, зачем ему, очевидно тоскующему по тем временам, когда его имя гремело, и мечтавшему эту славу вернуть и чего только для этого не предпринимавшему, писавшему Сталину, беседовавшему то с Аркадьевым, то с Керженцевым, – для чего ему было писать о Христе и Пилате? Что за странный сюжет? Куда это ружье было нацелено? Чего он мог от такого романа ждать? Не посмертного же в самом деле признания в духе ненавистного ему «не волнуйтесь, после вашей смерти все напечатают». Об этом посмертном он мог думать, когда умирал и шептал Елене Сергеевне «чтобы знали, чтобы знали», но при жизни? При жизни-то он хотел свой роман напечатать, во всяком случае, этого не исключал. И в черновых вариантах «Мольера» недаром встречаются слова: «Милые писатели! Если вы сочиняете многотомные собрания для куска хлеба, вас никто не осудит. Но если вы пишете толстые книги в надежде на посмертную славу, оставьте это занятие». Здесь много иронии, но не только. Главное – убежденность, что писать надо для сегодняшнего дня.

Вот две записи из дневника жены осенью 1937 года, которые замечательно отражают движение булгаковской мысли.

«23 сентября. Мучительные поиски выхода: письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать роман и представить?

Ничего нельзя сделать. Безвыходное положение» [21; 166].

«23 октября. У М. А. из-за всех этих дел по чужим и своим либретто начинает зреть мысль – уйти из Большого театра, выправить роман („Мастер и Маргарита“), представить его наверх» [21; 171].

«О чем, о чем? О ком? <…> Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?..» – спрашивает Воланд у несчастного сочинителя, извлеченного из дома скорби, но этот изумленный вопрос обращен в равной степени и к автору романа, то есть к самому себе. И когда Булгаков сообщал в шутку или всерьез своим слушателям о своих планах роман опубликовать, они недаром смущенно опускали глаза долу, а давний издатель его первых вещей Николай Семенович Ангарский прямо заявил, что этот роман не может быть напечатан. «М. А. прочитал 3 первых главы. Ангарский сразу сказал – „а это печатать нельзя“. – Почему? – Нельзя» [142; 450].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Булгаков"

Книги похожие на "Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Булгаков"

Отзывы читателей о книге "Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.