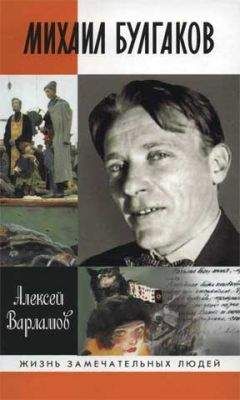

Алексей Варламов - Булгаков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Булгаков"

Описание и краткое содержание "Булгаков" читать бесплатно онлайн.

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Стоит также отметить более позднюю, можно сказать, итоговую запись 15 апреля 1939 года:

«Днем, проходя по Пречистенке, зашла к Ермолинским, сидели тихо втроем, как вдруг за стеной раздался шум голосов, лай собак.

Выяснилось, что там собралась почти вся „Пречистенка“. Когда я взглянула в комнату – зашаталась! Сидят почему-то в шубах семь женщин… Не люблю я этого круга, да и меня там не любят» [21; 252].

Но и здесь преимущественно дамские эмоции. Некоторое исключение составляет более ранняя запись от 16 сентября 1934 года (сохранившаяся, правда, лишь в отредактированном виде, ибо подлинный дневник этого времени был уничтожен): «Вечером Лямин. Миша читал ему несколько глав романа. А после его ухода – до семи часов утра разговор – все на одну и ту же тему – положение М. А.» [21; 59]. Очень неслучайно то, что разговоры о положении Булгакова велись после визитов Лямина, не будет большой натяжкой предположить, что старый друг пытался укрепить Булгакова в одном, а Елена Сергеевна совсем в другом. Вспомним еще раз, как хорошо осведомленный обо всех этих коллизиях С. А. Ермолинский, которому в данном случае не было нужды лгать, писал о пречистенцах: «Преуспевающий Булгаков возмущал их. В каждом проявлении его признания они видели почти измену своего „избранника“. <…> В дальнейшем ему не раз приходилось раздражаться на них. Вокруг каждого своего нового произведения он слышал одобрительные шепотки, что вот-де какой тайный смысл вложил сюда Булгаков. Шепотки эти подхватывались, распространялись и в конце концов наносили ему вред» [44; 93–95].

Подобная коллизия, связанная с мировоззренческими разногласиями старых друзей, делавших под давлением исторических обстоятельств различный жизненный выбор и вообще очень по-разному живущих, не была для своего времени чем-то исключительным. В книге о Пришвине нам уже приходилось довольно подробно писать о взаимоотношениях старейшего (так Пришвин любил себя называть, чтобы от него отстали рапповцы – литературная молодежь) писателя с его добрым и также очень старым другом, литературным критиком Р. В. Ивановым-Разумником, где прослеживается схожий сюжет. В середине 1930-х, пережив нападки «молодежи» и став своеобразным неприкасаемым советским классиком, 60-летний Пришвин писал вещи если не верноподданнические, то, скажем, достаточно проходимые, типа «Берендеевой чащи» с ее идеей приятия колхозного строя. Иванов-Разумник, прошедший через несколько арестов и ссылку, молча высказывал автору неодобрение. «Наконец-то ночью почти во сне догадался о причине молчания Разумника о всех моих писаниях при советской власти, – записывал Пришвин в дневнике 7 марта 1936 года, то есть как раз в те самые числа, когда у Булгакова складывался похожий сюжет. – Единственное слово, которое мог бы он сказать, – это: „подкоммунивать“. Неужели и я тоже, как все, только с той разницей, что, указывая на „бревна“ в глазах других, не хочу замечать сучка в своем. А ведь сучок в глазу талантливого значит гораздо больше, чем бревно у бездарного» [25; 354].

Можно предположить, что в глазах Лямина Булгаков тоже стал, как все, тоже «подкоммунивал». Непримиримый, честный, неподкупный Булгаков, автор «Белой гвардии», «Собачьего сердца», «Багрового острова», «Кабалы святош» – человек, которым Лямин гордился, кого всегда поддерживал в его стойкости, вздумал писать апологетическую пьесу, и о ком? О Сталине, о подполье, о большевиках! Вздумал говорить на эту тему с советскими чиновниками – Керженцевым, Аркадьевым! Как тут не ужаснуться? При этом не столь важно, говорил ему о своих конкретных планах Булгаков или не говорил, суть в настроении, в отношении к происходящему вокруг – и предугадать ответную реакцию пречистенца было нетрудно. И эта реакция, действительно обозначенная или только предполагаемая, вызывала резкое возражение у Булгакова, который иначе выстраивал свои отношения и со своим талантом, и с властью, и с тремя старухами, что плели суровые нити его затейливого жизненного холста.

«Так больше жить нельзя, и я так жить не буду. Я все думаю и выдумаю что-нибудь, какою бы ценою мне ни пришлось за это заплатить» [13; 415] – за этими словами из письма Ермолинскому (единственному из пречистенцев, кто был на стороне Булгакова и Елены Сергеевны) в июне 1936 года стоит очень важное признание и твердая решимость в который раз переломить судьбу, отводившую ему слишком узкое место при жизни, не иначе как в счет обширной посмертной славы, но и слова о цене были произнесены не всуе. Булгаков отдавал себе отчет во всех поступках, во всех разговорах и переговорах с властью, во всех предложениях, которые он делал, и ответах, которые получал.

Недаром, по признанию Елены Сергеевны, узнав о смерти Андрея Белого в январе 1934 года, он сказал: «Всю жизнь, прости Господи, писал дикую ломаную чепуху… В последнее время решил повернуться лицом к коммунизму, но повернулся крайне неудачно…» [21; 37] Тут дело не только в том, что у никого и ничего не забывавшего Булгакова были свои обиды на Андрея Белого, который жестоко раскритиковал мхатовскую постановку «Мертвых душ» – Булгаков и сам размышлял о повороте лицом к коммунизму. Но если он был готов это сделать, то лишь удачно, только все просчитав. Было ли это с его стороны готовностью к компромиссу, уступкой, сдачей? Скорее – требованием своей законной прижизненной доли, пусть даже в ущерб посмертной славе.

И этим Булгаков, к слову сказать, резко отличался и от Ахматовой, и от Мандельштама, которые, пожертвовав земными благами, фактически давно уже жили ради поэтического бессмертия и легенды (что, впрочем, не означает идеализации подобной жизненной стратегии).

У Михаила Афанасьевича Булгакова никогда не было сомнения в своем таланте и в творческих силах, он знал себе цену и очень точно определял уровень произведений, он – можно с уверенностью это сказать – нимало не удивился бы той великой глории, которая обрушилась на него десятилетия спустя после его смерти, – но вот согласен ли он был с таким раскладом, был ли готов к литературному бессмертию, как и награде за прижизненные гонения и повседневную скудость (не столько материальную, сколько касающуюся его положения, степени общественного признания) и не был бы он даже в какой-то мере оскорблен, возмущен признанием и энтузиазмом потомков, тиражами, театральными постановками, научными изысканиями, конференциями, памятниками, почетными склоками булгаковедов и эпическими битвами за свой архив в том здании, на крыше которого сидел его Воланд, – это даже не вопрос. «Некоторые мои доброжелатели избрали довольно странный способ утешать меня. Я не раз слышал уже подозрительно елейные голоса: „Ничего, после вашей смерти все будет напечатано!“ Я им очень благодарен, конечно!» [21; 434] – писал Булгаков Павлу Сергеевичу Попову весной 1937 года, и в ядовитых словах замалчиваемого писателя было заключено его жизненное кредо, прорывался его сдавленный крик – он не хотел такой судьбы!

Но как ни старался, все произошло именно так, как говорили елейные голоса, ибо судьба никогда не спрашивала у своего избранника, чего он хочет, и этим опять же его жизнь кардинально отличалась от жизни красного графа Алексея Толстого, получившего в земном бытии все вещественное, о чем можно было мечтать, а в посмертном – сначала казенную славу, а потом либеральные гонения. Булгаков по сравнению с ним – не получил при жизни ничего, а три десятилетия спустя после смерти – всё. Хотел бы он прожить так, как Алексей Толстой? Нет. Был ли готов заплатить алексей-толстовскую цену? Тоже нет (хотя и написал «Черное море» – фактический аналог конъюнктурного толстовского «Хлеба», только не преданный гласности).

Булгаковская неприязнь к Толстому в дневнике Елены Сергеевны прорывается:

«3 октября. < 1936>. Среда Толстого производит, по всем рассказам, самое тяжелое впечатление» [21; 539]. Булгаков презирал своего бывшего начальника и литературного опекуна, отторгал его образ жизни, его окружение и творческое поведение. Но и на Голгофу идти не собирался. И не потому, что был недостаточно мужествен и по-своему привязан к земным благам, хотя последнее обстоятельство не стоит скидывать со счета, а в первую очередь потому – что его на эту безлесую голую гору направляли, подталкивали, приглашали. В случае с подлинным крестным путем «приглашение на казнь» исключается, и все приглашающие вольно или невольно становятся либо, по меньшей мере, кажутся врагами. Вспомним и подчеркнем еще раз ключевое, самое истинное и важное из всех многочисленных признаний Елены Сергеевны, касающееся ее мужа, признание, которое – отдельная ему за это благодарность – записал Владимир Яковлевич Лакшин, признание, которое невозможно придумать, сочинить, сфантазировать: «Они хотели сделать из него распятого Христа. Я их ненавидела, глаза могла им выцарапать… И выцарапывала», – сказала Е. С. со смехом, подумав и что-то вспомнив» [32; 414]. Смех здесь ведьминский, но дума и воспоминание очевидны – «их» она ненавидела больше рапповцев, больше Литовских-Латунских-Керженцевых-Егоровых-Киршонов-Вишневских, в «них», пречистенцах, мучениках, оппозиционерах, лишних людях советского времени, видела главную для своего «Мишеньки» опасность. И была в этом ощущении права. Но и он о Голгофе, о крестном пути, который был перед ним открыт, не переставая думал, недаром именно эта тема так волновала его в 1930-е годы и эти размышления сподвигли его написать лучшие в его романе, а может быть, и во всей его жизни иерушалаимские главы, а Мастера своего, пусть даже он не заслужил света, поселить не где-нибудь, а на Пречистенке. И значит – вся эта мучительная ситуация таила в себе тот особый смысл, который вложила в булгаковскую жизнь его судьба. А говоря языком христианским – Промысел.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Булгаков"

Книги похожие на "Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Булгаков"

Отзывы читателей о книге "Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.