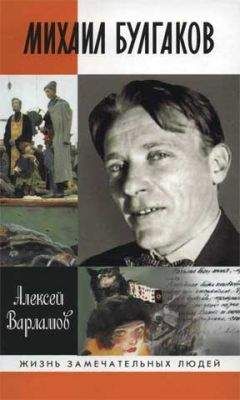

Алексей Варламов - Булгаков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Булгаков"

Описание и краткое содержание "Булгаков" читать бесплатно онлайн.

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Булгаков, не споря по существу, возражал оппоненту замечанием чисто драматургическим: «…Ваш образ Дантеса считаю сценически невозможным. Он настолько беден, тривиален, выхолощен, что в серьезную пьесу поставлен быть не может. Нельзя трагически погибшему Пушкину в качестве убийцы представить опереточного бального офицерика. В частности, намечаемую фразу „я его убью, чтобы освободить вас“ Дантес не может произнести <…> Вы говорите, что Вы, как пушкинист, не можете согласиться с моим образом Дантеса. Вся беда в том, что пушкиноведение, как я горько убедился, не есть точная наука» [13; 382, 384].

Последние слова особенно примечательны. Булгаков принципиально не захотел или, вернее, по складу своего характера и по характеру своего дарования не мог, не умел встать на путь, по которому уже давно шел Вересаев, создавший сначала работу «Живая жизнь» о Толстом и Достоевском, затем «Пушкин в жизни», затем «Гоголь в жизни» – книги столь же блестящие, сколь и спорные – особенно это касалось той, что была посвящена Пушкину и что испытала и продолжает испытывать на себе гнев многих пушкинистов (да и не только их). Но по отношению к Булгакову Вересаев выступил с позиций академических, научно-исторических, что было совершенно понятно и закономерно. Викентий Викентьевич Смидович был кем угодно – поэтом (он начинал как поэт), писателем, публицистом, критиком, эссеистом, но – не драматургом. И отсюда лейтмотив их переписки, той самой, которой Булгаков желал кануть в Лету, а пьесе остаться. В поучение потомкам осталось и то и другое.

Вересаев: «Над головой, как дамоклов меч, висит: „это не сценично“, „это не дойдет“, „недопустимы разговоры на фоне толпы“» [13; 390].

Булгаков: «Нельзя же, работая для сцены, проявлять нежелание считаться с основными законами драматургии», и чуть дальше в том же письме, анализируя вересаевские поправки: «…вы сломали голову этой сцене, но новой сцены не построили. Выход простой, он был ясен давным-давно – не нужно было трогать этой сцены <…> По всем узлам пьесы, которые я с таким трудом завязал, именно по всем тем местам, в которых я избегал лобовых атак, Вы прошли и с величайшей точностью все эти узлы развязали, после чего с героев свалились их одежды, и всюду, где утончалась пьеса, поставили жирные точки над „i“».

И как итог, как некий приговор Вересаеву в письме открытым текстом прозвучало: «Лучше выслушать самую злую критику, чем заблуждаться и продолжать оставаться в заблуждении. Я вам хочу открыть, почему я так яростно воюю против сделанных Вами изменений. Потому что Вы сочиняете – непьесу. Вы не дополняете характеры и не изменяете их, а переносите в написанную трагедию книжные отрывки, и благодаря этому среди живых и, во всяком случае, сложно задуманных персонажей появляются безжизненные маски с ярлыками „добрый“ и „злодей“» [13; 392].

Вересаев в ответ на эти безжалостные строки обвинил Булгакова в том, что поклонники затуманили ему голову похвалами, и в «органической слепоте на общественную сторону пушкинской трагедии». Таким образом разногласия между писателями приобретали характер уже не только технический, но и идеологический. У каждого из них был «свой» Пушкин. Но все это не значит, что тот из соавторов, кто пушкинистом не был, игнорировал факты. Если прочитать письма Булгакова к Вересаеву, нетрудно заметить, как много в них работы с источниками – мемуарами, письмами, исследованиями, плюс к тому помогала мужу посвященная в пушкинистки Елена Сергеевна, однако для Булгакова все эти источники были только средством, и сам посвящаться в пушкинисты он не собирался ни при каких условиях.

Вообще попытки совместить занятие литературой с литературоведением, а особенно с пушкиноведением не были в то время чем-то исключительным, и пушкинистика была уделом отнюдь не только академических ученых: достаточно вспомнить книги и статьи Ахматовой, Цветаевой, Платонова, Тынянова, Ходасевича, с разной степенью «научности» и объективности высказывавшихся о ключевой для русской литературы и истории фигуре. И все же случай Булгакова особый. Булгакову важно было показать не столько личность Пушкина (в чем отличие этой пьесы от «Мольера»), сколько его явление, его свет, радиацию, его воздействие и невозможность представить русскую национальную жизнь без Пушкина. «А все он! Все из-за него» – это яростное признание самого несимпатичного героя пьесы – пушкинского врага хромого князя Долгорукова – дорогого стоит и по-своему выражает главную идею.

Если «Мольер» – это история человека, который в силу характера и обстоятельств проиграл, который пытался ценой чудовищных компромиссов спасти свои творения и не смог, «велик и неудачлив» – вот гениальная булгаковская формулировка о Мольере, то про булгаковского Пушкина такого сказать нельзя. Велик – да, но неудачлив?

Позднее это все прямо отразится в «Мастере и Маргарите» в тяжких раздумьях бездарного поэта Рюхина: «Вот пример настоящей удачливости… – тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека, – какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не понимаю… Что-нибудь особенное есть в этих словах: „Буря мглою…“? Не понимаю!.. Повезло, повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, – стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие…»

«Александр Пушкин» – это несмотря ни на что – ни на долги, ни на положение камер-юнкера при дворе, которым он тяготился, ни на легкомысленную жену, какой она показана в пьесе, – все равно история победителя, история человека, который был на голову, на две выше своего окружения, Мольер по-человечески – нет. По отношению к булгаковскому Пушкину само понятие удачливости/неудачливости неприменимо. И хотя пьеса была бесконечно грустна, метельна, надрывна, хотя она заканчивалась тайными похоронами первого поэта России, в ней присутствовало то жизнеутверждающее начало, которое напрямую связывало ее с «Белой гвардией». Вспомним, как в романе Турбины читают «Капитанскую дочку», и в этой смуте пушкинская повесть и обнадеживает, и указывает путь. Так и теперь, в середине 1930-х, Булгаков обратился к фигуре для себя бесконечно дорогой, неколебимой константе русской культуры. И подобно тому, как у автора не хватило дерзости вывести поэта на сцену, он даже мысленно не стал бы сопоставлять свою и его судьбу и превращать новое произведение в вариант автобиографии, в исповедь, акцентировать внимание на человеческих слабостях и фатальных неудачах гения, как это имело место в случае с Мольером.

Когда Елена Сергеевна процитировала в дневнике мнение одного из слушателей – «Яншин потом за ужином сказал, что эта пьеса перекликается с „Мольером“ и что М. А. за нее так же будут упрекать, как за „Мольера“, – что не выведен великий писатель, а человек, что будут упрекать в поверхности» [21; 91], – то суждение это представляется нам неверным по существу. Булгаков написал благоговейную пьесу, не претендуя ни на какие открытия, не проводя никаких параллелей, – он показал, как гениального человека довели до гибели, кто в этом повинен, но главное – как этот человек все свое окружение нравственно превзошел.

Были в пьесе и своя конъюнктура, и обязательная для 1930-х годов риторика, когда офицер в армейской форме произносит речь: «Гибель великого гражданина совершилась потому, что в стране неограниченная власть вручена недостойным лицам, кои обращаются с народом как с невольниками!..», были несправедливые с точки зрения исторической правоты суждения не только о Дантесе, но и о Наталье Николаевне, и об императоре Николае Павловиче, и о Бенкендорфе, который якобы отдает Дубельту распоряжение не препятствовать дуэли (похожая сцена, где пожелание выражено не прямо, а обиняком, появится в «Мастере и Маргарите», когда Пилат даст понять Афранию, что Иуда должен быть убит). В этом смысле пьеса опять же, в отличие от «Мольера», отвечала запросам времени и была вообще вполне проходима, покрыта защитным слоем, конъюнктурна, приспособлена к конкретным историческим условиям и, можно сказать, обречена на успех в Советском Союзе середины 1930-х годов. Люди театральные это хорошо понимали, и, пожалуй, никогда Булгаков не был так близок к успеху.

Слухи о его новой работе разнеслись по Москве. Уже в декабре 1934-го, задолго до того, как пьеса была закончена, драматург подписал договор с театром Вахтангова, причем единственной ложкой дегтя оказалось то, что наряду с Булгаковым театр заключил договор с Алексеем Толстым, всякое напоминание о котором неимоверно раздражало лучшего фельетониста скончавшейся десятью годами ранее газеты «Накануне».

«М. А. говорил вахтанговцам, что ему крайне неприятно подписывать договор после Толстого, с которым они обвенчались раньше. Вахтанговцы клялись, что они не верят, что Толстой напишет хоть что-нибудь подходящее…» [21; 73] – свидетельствовала Елена Сергеевна в дневнике.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Булгаков"

Книги похожие на "Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Булгаков"

Отзывы читателей о книге "Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.