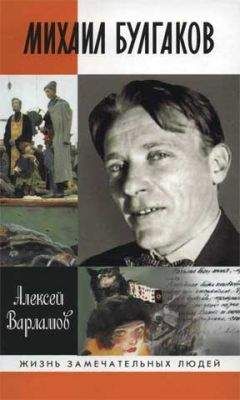

Алексей Варламов - Булгаков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Булгаков"

Описание и краткое содержание "Булгаков" читать бесплатно онлайн.

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Еще в 1931 году и тоже в связи с невыездом за границу Булгаков написал Вересаеву:

«Имеются в Москве две теории. По первой (у нее многочисленные сторонники), я нахожусь под непрерывным и внимательнейшим наблюдением, при коем учитывается всякая моя строчка, мысль, фраза, шаг. Теория лестная, но, увы, имеющая крупнейший недостаток. Так на мой вопрос: „А зачем же, ежели все это так важно и интересно, мне писать не дают?“ – от обывателей московских вышла такая резолюция: „Вот тут-то самое и есть. Пишете Вы Бог знает что и поэтому должны перегореть в горниле лишений и неприятностей, а когда окончательно перегорите, тут-то и выйдет из-под Вашего пера хвала“.

Но это совершенно переворачивает формулу „бытие определяет сознание“, ибо никак даже физически нельзя себе представить, чтобы человек, бытие которого составлялось из лишений и неприятностей, вдруг грянул хвалу» [13; 241].

Он и не грянул хвалу. Но именно в горниле лишений рождалась его проза. Он этих лишений не выбирал, они сами его находили. Советский гражданин Михаил Афанасьевич Булгаков не попал за границу, не написал новых «Писем русского путешественника», но в одном из черновых вариантов последней главы последнего романа, датируемом сентябрем 1934 года, остался – и жаль, что не вошел в последнюю редакцию, – щемящий эпизод:

«На море возник вдруг целый куст праздничных огней. Они двигались. Всадники уклонились от встречи, и перед ними возникли вначале темные горы с одинокими огоньками, а потом близко развернулись, сияя в свете электричества, обрывы, террасы, крыши и пальмы. Ветер с берега донес до них теплое дыхание апельсинов, роз и чуть слышную бензиновую гарь… Воланд остановился над гигантским городом. И опять под ногами в ослепительном освещении и белых, и синеватых, и красных огней потекли во всех направлениях черные лакированные крыши, и засветились прямые, как стрелы, бульвары. Коровьев очутился рядом с поэтом…

– Привал, может быть, хотите сделать, драгоценный Мастер, – шепнул бывший регент, – добудем фраки и нырнем в кафе освежиться, так сказать, после рязанских страданий, – голос звучал искушающе.

Но тоска вдруг сжала сердце поэта, и он беспокойно оглянулся вокруг. Ужасная мысль, что он виден, потрясла его. Но, очевидно, не были замечены ни черные грозные кони, висящие над блистающей площадью, ни нагая Маргарита. Никто не поднял головы, и какие-то люди в черных накидках сыпались из подъездов здания…

– Да вы, Мастер, спуститесь поближе, слезьте, – зашептал Коровьев, и тотчас конь поэта снизился, он спрыгнул и под носом тронувшейся машины побежал к подъезду.

И тогда было видно, как текли, поддерживая разряженных женщин под руки, к машинам горделивые мужчины в черном, а у среднего выхода стоял, прислонившись к углу, человек в разодранной, замасленной, в саже рубашке, в разорванных брюках, рваных тапочках на босу ногу, непричесанный. Его лицо дергалось судорогами, а глаза сверкали. Надо полагать, что шарахнулись бы от него сытые и счастливые люди, если бы увидели его. Но он не был видим. Он бормотал что-то про себя, дергался, но глаз не спускал с проходивших, ловил их лица и что-то читал в них, заглядывая в глаза. И некоторые из них почуяли присутствие странного, потому что беспокойно вздрагивали и оглядывались, минуя угол. Но в общем все было благополучно, и разноязычная речь трещала вокруг, и тихо гудели машины, становясь впереди, и отъезжали, и камни сверкали на женщинах.

Тут с холодной тоской представил вдруг поэт почему-то сумерки и озерцо, и кто-то и почему-то заиграл в голове на гармонии страдания, и пролился свет луны на холодные воды, и запахла земля. Но тут же вспомнил убитого у манежной стены, стиснул руки нагой Маргарите и шепнул: „Летим!“»

У Цветаевой в стихах – Творцу вернуть билет. У Булгакова в романе – Его противнику. Выбор адресата неслучаен и показателен. Но за всеми этими перипетиями стоял порядок действий, поездку за границу не предусматривающий. Ведь съезди Булгаков в Европу, посмотри, какая там жизнь, поговори с братом, вспомни, как стоял он на пирсе в Батуме в 1921 году и как вместо Константинополя поворотил в Москву, нетрудно предположить дальнейшее: когда переехал бы на обратном пути через границу и увидал бы угрюмые физиономии советских стражников, то такая напала бы на него тоска, так сжалось бы сердце, что все прежние беды показались бы с маково зернышко, не захотелось бы более ничего писать и ничего другого не оставалось бы, как лечь на кровать, отвернуться к стенке и умереть. Так что в невыезде Булгакова заключалась не столько злая воля Лубянки и Кремля, сколько горькая формула его успеха и еще одна из многочисленных составляющих цены не доставшейся ему при жизни и обрушившейся четверть века спустя после смерти на его имя литературной славы. Но история эта все равно бесконечно грустна, и точка в ней так и не была поставлена. Булгакова не просто в очередной раз лишили возможности увидеть Рим и Париж, у него отняли несколько месяцев, а может быть, лет и без того недолгой жизни. И здесь добрый доктор Викентий Викентьевич в сострадании к Булгакову был по-докторски прав, бесконечно прав.

Глава четвертая

ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ

Однако всё это дела хоть и важные, но житейские, а что же собственно творчество? В эту пору Булгаков продолжал работать над романом, который адресовался пока что письменному столу, и над новой пьесой, которую надеялся продать какому-нибудь театру. Независимо от зыбких шансов обоих произведений увидеть свет, стоит подчеркнуть одну вещь. Как бы скверно ни складывались жизненные, издательские и сценические обстоятельства, сколь бы болезненно Булгаков их ни переживал, он всегда работал, всегда писал, не зная ни простоев, ни кризисов, ни – за редким исключением – творческих неудач. Талант его не оскудевал, не изнашивался, и в этой творческой неиссякаемости и постоянстве заключалось великое авторское счастье, искупающее невзгоды личной судьбы нашего невыездного героя, – счастье, выпадающее на долю немногих, кто садится с пером перед чистым листом бумаги, вспомнить хотя бы таких разных современников Булгакова, как Юрий Олеша, Анна Ахматова, Александр Фадеев, Михаил Шолохов, Борис Пастернак, в разные годы своей жизни испытавших творческие кризисы. И как бы много времени ни отнимала у второго режиссера служба во МХАТе («…работаю на этих репетициях много и азартно. Ничего не поделаешь со сценической кровью» [13; 316], – сообщал Булгаков Попову в связи с репетициями «Мольера»), пишущая машинка в Нащокинском переулке работала так же великолепно, как прежде на Пироговке, а еще раньше в Обуховом переулке, а еще прежде на Большой Садовой. «Все дни, за редким исключением, репетирую, а по вечерам и ночам, диктуя, закончил, наконец, пьесу, которую задумал давным-давно» [13; 317], – писал Булгаков Вересаеву 26 апреля 1934 года.

Замысел был действительно очень давний, относящийся к концу двадцатых годов, но нельзя сказать, чтобы он целиком захватил и не отпускал своего создателя. Булгаков в этом смысле вообще умел легко переключаться с одной вещи на другую, бросать, отвлекаться, потом возвращаться, переделывать, переиначивать, создавать различные варианты и редакции – вся история романа «Мастер и Маргарита» тому свидетельство. Весной 1933 года вскоре после неудачи с жэзээловским «Мольером» драматург заключил договор с Ленинградским мюзик-холлом на создание эксцентрической пьесы, однако тем же летом договор был расторгнут, ибо появилась надежда, что будет поставлен «Бег», и замысел новой пьесы отошел на второй план, уступив место переделкам старой и, очевидно, более для автора дорогой.

«…„Бег“, если судьбе будет угодно, может быть, пойдет к весне 1934 года <…> В „Беге“ мне было предложено сделать изменения. Так как изменения эти вполне совпадают с первым моим черновым вариантом и ни на йоту не нарушают писательской совести, я их сделал» [13; 304–305], – сообщал Булгаков брату в Париж в сентябре 1933-го, и, как всякое письмо за рубеж, оно было особенно продумано и, возможно, призвано послужить сигналом для тех, кто определял участь булгаковских произведений на родине.

Изменения, о которых шла речь, касались главным образом финала, где от автора, в соответствии с новым мхатовским договором, потребовали:

«а) переработать последнюю картину по линии Хлудова, причем линия Хлудова должна привести его к самоубийству как человека, осознавшего беспочвенность своей идеи;

б) переработать последнюю картину по линии Голубкова и Серафимы так, чтобы оба эти персонажа остались за границей;

в) переработать в 4-й картине сцену между главнокомандующим и Хлудовым так, чтобы наилучше разъяснить болезнь Хлудова, связанную с осознанием порочности той идеи, которой он отдался, и проистекавшую отсюда ненависть его к главнокомандующему, который своей идеей подменял хлудовскую идею» [13; 304–305].

Булгаков с этими требованиями согласился и все переработал, хотя Елена Сергеевна и записала в один из сентябрьских дней 1933 года: «Сегодня обедала у нас Оля. Только сели за стол, разразился скандал. Оля сказала, что был разговор в Театре о „Беге“. Немирович сказал, что не знает автора упрямей, чем Булгаков, что на все уговоры он будет любезно улыбаться, но ничего не сделает в смысле поправок» [21; 18]. Но автор был настроен на этот раз иначе. «Насчет БЕГА не беспокойтесь. Хоть я и устал, как собака, но обдумываю и работаю», – написал он еще в июне 1933-го режиссеру Илье Судакову, тому самому, кто ставил семью годами ранее «Турбиных». Несмотря на то, что новый финал с самоубийством Хлудова многим понравился меньше, с чем автор на словах не согласился: «Афиногенов М. А-чу: – Читал ваш „Бег“, мне очень нравится, но первый финал был лучше. – Нет, второй лучше. (С выстрелом Хлудова)», – дело завертелось.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Булгаков"

Книги похожие на "Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Булгаков"

Отзывы читателей о книге "Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.