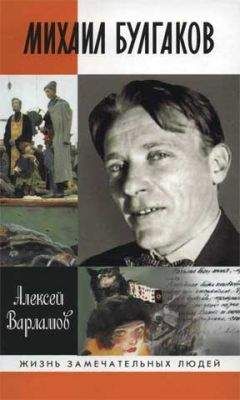

Алексей Варламов - Булгаков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Булгаков"

Описание и краткое содержание "Булгаков" читать бесплатно онлайн.

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

В-третьих, начиная с лета 1930 года, а уж тем более после осени 1932-го (то есть после возобновления «Турбиных») не было такого времени, чтобы совслужащий и драматург М. А. Булгаков ничего не зарабатывал.

В-четвертых, Елена Сергеевна взяла в свои руки все издательские дела мужа не по заданию НКВД, а по его собственной просьбе; точно так же прежде он просил об этой услуге «ловкую и расторопную бабу» Любу, и, как и в случае с Любовью Евгеньевной, Елена Сергеевна успешным литагентом себя не показала («Люся превратилась в великомученицу из-за ленинградских гастролей. Эти подлецы, эти ленинградские театральные сукины дети, конечно, денег авторских не заплатили до сих пор. Люсина жизнь превратилась в кутерьму… Бедная доверенная Люся!» [13; 300 301] – писал Булгаков Н. Н. Лямину).

В-пятых, у Булгакова при его жизни ничего в Малом театре не шло (да и вообще никогда за всю свою историю Малый театр Булгакова не ставил), а «Мольер» во МХАТе прошел всего семь раз, не считая генеральных репетиций, и был снят после разгромной статьи в «Правде», и здесь напутала уже не только Дзидра Эдуардовна, но и журналист из «Огонька», и его уверенное суждение о лояльности соввласти по отношению к Михаилу Булгакову (уж хотя бы наоборот: Булгакова к власти) оставим на профессиональной совести не потрудившегося проверить факты интервьюера.

В-шестых, от договоров за границей у Булгакова было больше головной боли, чем дивидендов. «Как письмо оттуда – на стол, как кирпич. Содержание их мне известно до вскрытия конвертов: в одних запрашивается о том, что делать, и как быть, и как горю пособить с такой-то моей пьесой там-то, а в других время от времени сообщают, что там-то или где-то у меня украли гонорар. Пять примерно лет я получаю эти письма и отвечаю на них. И вот теперь, в этом году, руки мои опустились. Ведь всё на свете надоедает.

В самом деле: я пишу куда-то, в неизвестное пространство, людям, которых я не знаю, что-то, что, в сущности, не имеет никакой силы. Каким образом я, сидя на Пироговской, могу распорядиться тем, что делается на Бюловштрассе или рю Баллю» [13; 271–272], – писал Булгаков Павлу Попову в июне 1932 года, то есть во время их с Еленой Сергеевной разрыва, писал о том, что кутерьма с заграничными договорами продолжается уже пять лет, ну и причем здесь работа Елены Сергеевны на НКВД?

В-седьмых, случай Элизабет Маньян[83], рассказанный Тубельской, никакого отношения не имеет к истории Елены Сергеевны, и никогда и нигде аналогия не может служить доказательством.

В-восьмых, то обстоятельство, что Елена Сергеевна во время эвакуации из Москвы в октябре 1941 года заехала за корзинкой с кремами и румянами, конечно, характеризует ее как модницу и может быть подвергнуто суровому женскому осуждению, но одновременно противоречит утверждению взыскательной невестки о том, что после смерти Булгакова его вдова сразу же стала испытывать финансовые трудности.

В-девятых, в-десятых, в-одиннадцатых… По большому счету ни фактов, ни аргументов нет никаких, зато налицо очевидное и старое как мир неприятие невесткой своей свекрови, особенно учитывая то роковое обстоятельство, что именно Елена Сергеевна стала виновницей последовавшего в 1942 году развода Дзидры Тубельской с ее (Елены Сергеевны) сыном. Это не отменяет самой постановки вопроса «Булгаковы и НКВД» – но тема эта, очевидно, требует иной аргументации, и – в одном безусловно, фактически права Дзидра Тубельская – действительно, более чем странно, что М. О. Чудакова согласилась с ее доводами, спровоцировала их («вцепилась как цербер») и предала гласности, переступив через очевидные нелепости в письме своей информантки, но, прежде чем попытаться логику и мотивы каждой из этих женщин понять, поговорим о квартирном вопросе.

Итак, в октябре 1932 года Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна стали жить на Пироговской, торопя время, когда будет достроен писательский кооператив в Нащокинском переулке. Однако дело застопорилось.

«Задыхаюсь на Пироговской. Может быть, ты умолишь мою судьбу, чтобы наконец закончили дом в Нащокинском? Когда же это наконец будет?! Когда?!» [13; 293] – писал Булгаков в июле 1933 года П. С. Попову, апеллируя в который раз к ее благородию госпоже судьбине.

«…если бы не необходимость покинуть чертову яму на Пироговской! Ведь до сих пор не готова квартира в Нащокинском. На год опоздали. На год! И разодрали меня пополам» [13; 294], – жаловался он Вересаеву в августе.

«Я и Люся сейчас с головой влезли в квартирный вопрос, чёрт его возьми. Наша еще не готова и раздирает меня во всех смыслах» [13; 306], – признавался сестре Надежде в октябре, когда миновал уже год их жизни в опостылевшем доме, а ожиданию конца и краю не было видно и дурно действовало на его психику.

«Давно уже я не был так тревожен, как теперь. Бессонница. На рассвете начинаю глядеть в потолок и таращу глаза до тех пор, пока за окном не установится жизнь – кепка, платок, платок, кепка. Фу, какая скука! – писал он доктору Вересаеву со своего первого вровень с улицей этажа, и в этом, так и неотправленном, недописанном письме возник очень характерный старый мотив тоски, нервного расстройства, но причина была теперь не в цензуре, не в Главреперткоме, не в Сталине, не в Станиславском и Немировиче-Данченко и даже не в отказе выдать заграничный паспорт. – Так в чем же дело? Квартира. С этого начинается. Итак, на склоне лет я оказался на чужой площади. Эта сдана, а та не готова. Кислая физиономия лезет время от времени в квартиру и говорит: „Квартира моя“. Советует ехать в гостиницу и прочие пошлости. Надоел нестерпимо. Дальше чепуха примет грандиозные размеры, и о работе помышлять не придется» [13; 310].

Посетившая в декабре 1933 года брата Надежда Афанасьевна Земская записала в дневнике изумленные с обвинительным уклоном слова: «Михаил Булгаков, который „все простил“. Оставьте меня в покое. Жена и детишки. Ничего я не хочу, только дайте хорошую квартиру и пусть идут мои пьесы» [133; 60]. При желании тут можно увидеть сдачу всех прежних позиций и отказ от борьбы либо нежелание участвовать в делах государства, но в действительности для Булгакова это была тоска по идеалу, без квартиры, как оказалось, недостижимому, и если смотреть на вещи глубже, то надо признать, что идея дома, Дома, была одной из излюбленных и важнейших идей русской интеллигенции в 1930-е годы.

«Меня та мысль, что мы к концу подошли, не оставляет, – писал в дневнике Пришвин. – Наш конец – это конец русской бездомной интеллигенции. Не там где-то за перевалом, за войной, за революцией, наше счастье, наше дело, наша подлинная жизнь, а здесь – и дальше идти некуда. Туда, куда мы пришли и куда мы так долго шли, ты и должен строить свой дом… Лучшее разовьется из того, что есть, что под ногами, и вырастет из-под ног, как трава» [25; 402].

Несомненно, Булгаков в свои сорок с лишним лет испытал нечто похожее. Он потерял легкость странника, Агасфера, человека богемы, Дон Жуана, каким с теми или иными поправками ощущал себя в 1920-е годы, и почувствовал тягу к оседлости: жена, дети, достаток. Это был важнейший мировоззренческий поворот в его судьбе, определенное возрастное изменение жизненной позиции. Но для ее прочности была нужна не съемная, но собственная квартира, и неслучайно неким апофеозом в постановке испортившего москвичей квартирного вопроса стало новогоднее письмо Булгакова Людмиле Николаевне Замятиной, перекликающееся с дневниковой записью Надежды Афанасьевны: «Себе я желаю только одного: как можно скорее переехать в Нащокинский переулок. Больше мне ничего не нужно. Есть затрепанная, тусклая, заношенная надежда, что это случится в январе» [13; 311].

Случилось в феврале 1934-го. Одним из соседей Булгакова по дому в Нащокинском стал его ровесник Осип Мандельштам, с которым тринадцатью годами ранее наш бездомный в ту пору герой столкнулся на батумском базаре и который встретил известие о полученной квартире совсем не так радостно, как Булгаков.

По воспоминаниям Надежды Яковлевны Мандельштам, в ответ на слова Бориса Пастернака (тоже человека весьма домовитого): «Ну вот, теперь и квартира есть – можно писать стихи», Мандельштам пришел в ярость, и, как справедливо заметил автор жэзээловской книги о Мандельштаме Олег Лекманов, «вместо законной радости вселение в новую квартиру одарило поэта тяжким чувством жгучего стыда и раскаянья. Чуть ли не впервые в жизни Мандельштам ощутил себя приспособленцем и предателем <…> чуть ли не впервые ощутил себя писателем. А платой за предательство – эквивалентом тридцати сребреников – послужила халтурная писательская квартира в Нащокинском переулке» [63; 157].

Понятно, что ничего похожего испытывать Булгаков не мог, и хотя мысль о новом и неслыханном в истории литературы культурном феномене[84] – писательском доме, об этом своеобразном литературном колхозе, вызывала сарказм и у него, но, повторим, главное – это был дом, и в нем можно было писать. Недостатки вскрылись позднее – пока же Булгаков ликовал.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

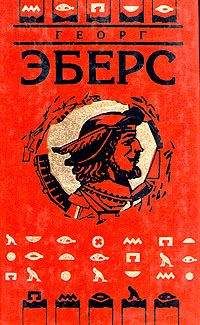

Похожие книги на "Булгаков"

Книги похожие на "Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Булгаков"

Отзывы читателей о книге "Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.