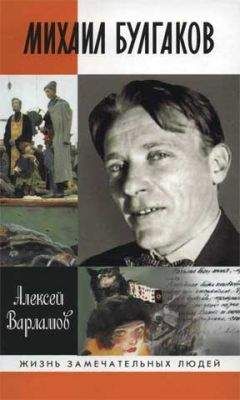

Алексей Варламов - Булгаков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Булгаков"

Описание и краткое содержание "Булгаков" читать бесплатно онлайн.

В русской литературе есть писатели, судьбой владеющие и судьбой владеемые. Михаил Булгаков – из числа вторых. Все его бытие было непрерывным, осмысленным, обреченным на поражение в жизни и на блистательную победу в литературе поединком с Судьбой. Что надо сделать с человеком, каким наградить его даром, через какие взлеты и падения, искушения, испытания и соблазны провести, как сплести жизненный сюжет, каких подарить ему друзей, врагов и удивительных женщин, чтобы он написал «Белую гвардию», «Собачье сердце», «Театральный роман», «Бег», «Кабалу святош», «Мастера и Маргариту»? Прозаик, доктор филологических наук, лауреат литературной премии Александра Солженицына, а также премий «Антибукер», «Большая книга» и др., автор жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. Грина и А. Н. Толстого Алексей Варламов предлагает свою версию судьбы писателя, чьи книги на протяжении многих десятилетий вызывают восхищение, возмущение, яростные споры, любовь и сомнение, но мало кого оставляют равнодушным и имеют несомненный, устойчивый успех во всем мире.

В оформлении переплета использованы фрагменты картины Дмитрия Белюкина «Белая Россия. Исход» и иллюстрации Геннадия Новожилова к роману «Мастер и Маргарита».

При подготовке электронного экземпляра ссылки на литературу были переведены в более привычный для ЖЗЛ и удобный для электронного варианта вид (в квадратных скобках номер книги в библиографии, точка с запятой – номер страницы в книге). Не обессудьте за возможные технические ошибки.

Печальная, «богатая», по выражению Булгакова, эта история подробно изучена и описана во многих научных исследованиях. Драматург отнесся к инсценировочному дебюту со всей присущей ему серьезностью и основательностью, он стремился привнести в постановку спектакля свое.

«Наиболее удобной формой спектакля для доведения до зрителя замысла Гоголя режиссурой признана высокая комедия с сохранением всего юмора Гоголя и его сатиры. Но этого мало, ввиду того что „Мертвые души“ являются по замыслу самого Гоголя значительнейшей поэмой; для того чтобы сохранить на сцене эпическую эту значительность Гоголя (помимо его комедийного и сатирического начала), следует ввести в спектакль роль чтеца или „от автора“, который, не выпадая из спектакля, а по возможности связываясь с его сквозным действием, дал бы нам возможность дополнить комедию и сохранить на сцене МХАТа всю эпичность Гоголя. О чтеце, или лице „от автора“, следует сказать, что это не образ, который только доносит до зрителя лирические отступления или конферирует действие спектакля, а это лицо, которое должно передать и выявить публике трагический разрыв, существующий между Гоголем, ищущим положительного человека, и Гоголем той действительности, которую он вынужден был осмеять и показать в таких разрушительных сатирических красках» [42; 59].

Эти слова, зафиксированные в протоколе заседания художественного совещания при дирекции МХАТа от 7 июля 1930 года, несомненно отражали творческие намерения Булгакова, о чем он позднее писал В. И. Немировичу-Данченко, ответственному за постановку: «…пьеса станет значительнее при введении роли Чтеца, или Первого, но при непременном условии, если Чтец, открыв спектакль, поведет его в непосредственном и живом движении вместе с остальными персонажами, то есть примет участие не только в „чтении“, но и в действии» [42; 65].

«…я разнес всю поэму по камням», «буквально в клочья…» – вот более живые и непосредственные слова из письма Попову, за которыми стояли не разрушение, но созидание, напряженная работа, глубокое погружение в текст и переосмысление его с точки зрения драматургии.

«Первый мой план: действие происходит в Риме (не делайте больших глаз!). Раз он видит ее из „прекрасного далека“ – и мы так увидим! <…> Картина I (или пролог) происходит в трактире в Петербурге или в Москве, где секретарь Опекунского совета дал случайно Чичикову уголовную мысль покойников купить и заложить (загляните в т. I гл. XI). Поехал Чичиков покупать. И совсем не в том порядке, как в поэме. В картине Х-й, называемой в репетиционных листках „Камеральной“, происходит допрос Селифана, Петрушки, Коробочки и Ноздрева, рассказ про капитана Копейкина и приезжает живой капитан Копейкин, от чего прокурор умирает. Чичикова арестовывают, сажают в тюрьму и выпускают (полицмейстер и жандармский полковник), ограбив дочиста. Он уезжает. „Покатим, Павел Иванович!“» [13; 268]

Работа покатилась быстро, уже в сентябре Немирович-Данченко сообщал Бокшанской о том, что своими глазами видел экземпляр пьесы на немецком языке с титулом Художественного театра (правда, Бокшанская написала в ответ, что этот перевод – мошенничество), но когда в конце октября 1930 года состоялось первое чтение и обсуждение пьесы, старший из основоположников пришел, по словам Булгакова, в ужас и ярость. Он не принял булгаковскую версию Гоголя, отринул все его новшества – воистину двум великим современникам, первому театру и первому драматургу республики, было суждено конфликтовать вечно, но право силы, право вето было только у одной стороны. Булгакову, как некогда в «Турбиных», пришлось пожертвовать многими дорогими ему персонажами: от него потребовали отказаться от образа Чтеца, а также забыть про Рим, с которого должно было начаться действие. «Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил expose[73]. И Рима моего мне безумно жаль!.. Без Рима, так без Рима…» – писал автор П. С. Попову, а Вересаеву признавался: «…надеюсь, поверите, если скажу, что театр меня съел начисто. Меня нет. Преимущественно „Мертвые души“» [13; 237].

Немировичу-Данченко Булгаков как раз с помощью Гоголя позднее очень своеобразно отомстил в замечательной сцене из «Театрального романа», когда Максудов в предбаннике у Поликсены Торопецкой рассматривает фотографии и картины на стене.

«…следующая акварель поразила меня выше всякой меры. „Не может этого быть!“ – подумал я. В бедной комнате, в кресле, сидел человек с длиннейшим птичьим носом, больными и встревоженными глазами, с волосами, ниспадавшими прямыми прядями на изможденные щеки, в узких светлых брюках со штрипками, в обуви с квадратными носами, во фрачке синем. Рукопись на коленях, свеча в шандале на столе.

Молодой человек лет шестнадцати, еще без бакенбард, но с тем же надменным носом, словом, несомненный Аристарх Платонович, в курточке, стоял, опираясь руками на стол.

Я выпучил глаза на Поликсену, и та ответила сухо:

– Да, да. Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть „Мертвых душ“.

Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади, и как-то само собой у меня вырвалось, невольно:

– Сколько же лет Аристарху Платоновичу?!

На неприличный вопрос я получил и соответствующий ответ, причем в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация:

– У таких людей, как Аристарх Платонович, лет не существует».

В феврале 1931 года к работе над спектаклем подключился Станиславский, который сменил Немировича – случай нечастый («Если, скажем, Иван Васильевич заинтересовался вашей пьесой, то к ней уж не подойдет Аристарх Платонович и наоборот»), но он отнесся к булгаковским задумкам еще холоднее, потому что стремился в противовес своему вечному сопернику Мейерхольду, осуществившему незадолго до того революционную инсценировку «Ревизора», поставить реалистический спектакль, свободный от гротеска и эксцентрики. Репетиции шли трудно, они то прерывались из-за болезни Станиславского, то возобновлялись, часто проходили не в театре, а у Станиславского дома, по воспоминаниям актеров, мучительные, долгие, изматывающие. После одной из них Булгаков написал Станиславскому о своем восхищении и уверенности в успехе будущего спектакля: «В течение трех часов Вы на моих глазах ту узловую сцену, которая замерла и не шла, превратили в живую. Существует театральное волшебство <…> Я не беспокоюсь относительно Гоголя, когда Вы на репетиции. Он придет через Вас. Он придет в первых картинах представления в смехе, а в последней уйдет, подернувшись пеплом больших раздумий. Он придет» [13; 250].

Но это настроение было скорее минутным, радость, которая под влиянием удачной репетиции нахлынула на автора в декабрьский день, сменилась усталостью, разочарованием, горечью, и в ножницах этих состояний был весь Булгаков 1930-х годов. Так было с «Мольером», с «Последними днями», с «Бегом», с «Батумом», с письмами Сталину, с заграничными паспортами – то радость, то резкое разочарование, которые, поочередно сменяя друг друга, изматывали и истощали его. М. О. Чудакова очень точно назвала это положение дел качелями судьбы, и дело было не только в диктате внешней силы, но и в самом герое с его год от года расшатывающейся, расстраивающейся нервной системой и горестным осознанием того, что скоротечная жизнь – а Булгаков, несомненно, догадывался, что не так много лет ему отведено, – идет фактически по чужому сценарию.

«Итак, мертвые души… Через девять дней мне исполнится 41 год. Это – чудовищно! Но тем не менее это так, – писал он в уже цитировавшемся письме Попову, насыщенном личной эсхатологией. – И, вот, к концу моей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого мне еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза–Ефрона? Островского? Но последний, по счастью, сам себя инсценировал, очевидно, предвидя то, что случится со мною в 1929–1931 гг. Словом…

1) „Мертвые души“ инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение. Мне сообщили, что существуют 160 инсценировок. Быть может, это и неточно, но во всяком случае играть „Мертвые души“ нельзя…

2) А как же я-то взялся за это?

Я не брался, Павел Сергеевич. Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним моим шагом, а Судьба берет меня за горло. Как только меня назначили в МХАТ, я был введен в качестве режиссера-ассистента в „М. д.“ (старший режиссер Сахновский, Телешева и я). Одного взгляда моего в тетрадку с инсценировкой, написанной приглашенным инсценировщиком, достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах. Я понял, что на пороге еще Театра попал в беду – назначили в несуществующую пьесу. Хорош дебют? Долго тут рассказывать нечего. После долгих мучений выяснилось то, что мне давно известно, а многим, к сожалению, неизвестно: для того, чтобы что-то играть, надо это что-то написать. Коротко говоря, писать пришлось мне. <…>

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Булгаков"

Книги похожие на "Булгаков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Варламов - Булгаков"

Отзывы читателей о книге "Булгаков", комментарии и мнения людей о произведении.