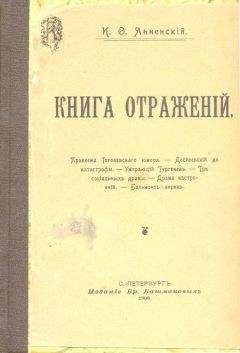

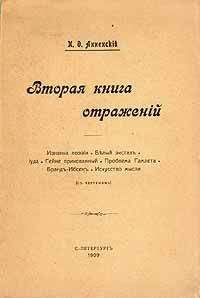

Иннокентий Анненский - Книги отражений

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Книги отражений"

Описание и краткое содержание "Книги отражений" читать бесплатно онлайн.

В дальнейшей истории, благодаря официально-городскому характеру нашей словесности и железной централизации, книжная речь мало-помалу лишалась животворного влияния местных элементов и вообще слов чисто народных, как подлых. Еще Белинскому ничего не говорила народная поэзия,[203] да и с тех-то пор едва ли голос ее стал громче.

Не находя поддержки в искусстве устной речи, в котором государство не нуждалось, наше слово эмансипировалось лишь весьма недостаточно; при этом оно обязано своим развитием не столько культурной работе, как отдельным вспышкам гения. Не забудьте еще, что за плечами у нас н6 было Рима и стильной латинской культурности, в Византию же мы и сами захлопнули дверь, порвав со славянщиной.

Вторая половина XIX в. останется в литературе эпохой безраздельного господства журнализма. В журнальную работу уходило все, что только было в литературе живого и талантливого. Кто знает, увидали ли бы мы даже «Бесов», если бы не своевременные катковские авансы Достоевскому.[204] История оценит в свое время трудную и важную роль русского журналиста. Русский гений наделен такой редкой силой, скажу даже — властью, приспособляемости, что в нашей литературе были крупные писатели, которых как-то нельзя даже представить себе вне журнала. Достаточно назвать имена Глеба Успенского и Салтыкова. Выработался мало-помалу особый тип художественных произведений вроде салтыковского «За рубежом», едва ли не вполне чуждый Западу. Не говорить же о Лабуле[205] или последней формации Барреса.[206]

Я бы назвал характер произведений Салтыкова байронизмом журналистики. Салтыкову же мы обязаны и едва ли не апогеем развития нашего служилого слова.

Эзоповская, рабья речь едва ли когда-нибудь будет еще звучать таким злобным трагизмом.

Придется ли говорить о судьбе русских стихов с 40-х годов и до конца века? Я не буду уже поминать всех этих Крешевых,[207] Грековых[208] и скольких еще, которые отцветали, не успевши расцвесть, но такие поэты, как Случевский[209] и Кусков,[210] начавши писать в юности, должны были, в силу внешних обстоятельств, замолкать на десятки лет до преклонного возраста. А рядом процветали стихи Шеллера[211] и Омулевского[212] и все эти забытые теперь с сербского, из Петефи,[213] из Ларры[214] — мимоходом, никогда не писавшего стихов.

Вы помните, конечно, что Писарев одобрял поэзию Майкова.[215] Но каково было это одобрение. Базаров видел в довольно смело выраженном эпикуреизме тогда еще молодого Майкова законное заявление о требованиях организма. Хороша, подумаешь, поэзия!

Говорить ли о судьбе Алексея Толстого, которого начинают понимать лишь через 30 лет после его смерти, о только что собранной сокровищнице Фета, о Тютчеве, которого знают только по хрестоматии Галахова;[216] о поэзии Полонского, этой растрепанно-яркой комете нашей литератур?!?

Если бы кто-нибудь сделал для нее хоть то, что покойный поэт сделал для Бенедиктова.[217]

Да что я говорю о судьбе наших di minores,[218] когда исследование столетнего Пушкина после всех памятников, обедов и речей начато только вчера академиком Коршем,[219] и если хоть несколько известно в литературе, то лишь благодаря своему анекдотическому поводу.[220] Эстетизм силою обстоятельств сроднился в нашем сознании с нераскаянным барством, и только история разберет когда-нибудь на досуге летопись его многострадальности. Развитию нашего устного слова очень мало помогала до сих пор и школа, благодаря тому, что толстовские училища безусловно ограничили устное преподавание наше в пользу учебника, и все мы в лучшую пору нашей восприимчивости должны были посвящать часы самой свежей работы учебникам, т. е. книгам нелитературным по самому существу. Мудрено ли, но у нас нет до сих пор литературного стиля, хотя были и есть превосходные писатели, и ораторы, и даже стилисты, главным образом, кажется, по канцеляриям.

Но я говорю здесь о стиле лишь в широком смысле этого слова, т. е. о повышенном чувстве речи и признании законности ее эстетических критериев, как об элементе общественного сознания. Флобер и какой-нибудь Jehan Rictus[221] могут смотреть на силу французского языка и его красоту с совершенно различных точек зрения; для Реми де Гурмона[222] в вопросе о стиле определителем является природа, φυοις, тогда как для Альбала[223] этот критерий есть только τεοις,[224] но при всей полярности взглядов, направлений и вкусов в области речи для французского литератора вопросы стиля никогда не будут так безразличны, как для нашего. Виктор Гюго в разгаре романтизма провозгласил равенство всех слов французского языка,[225] и этому прошло уже более полувека; а три года тому назад в симфоническом собрании при мне ошикали комментатора Сен-Санса за слово cathedralesque,[226] несмотря на то, что это слово было понятно каждому слушателю. У французов есть стиль, и они ценят стильность; у нас есть отдельные манеры писать, к которым мы относимся терпимо, если они не очень отступают от привычной, но для стильности речи русскому сознанью недостает еще многого. Нет у нас образцов речи, нет и ее литературных схем, в виде ли речи академической, речи кафедры или речи сцены. Литературная русская речь как бы висит в воздухе между журнальным волапюком и говореньем, т. е. зыбкой беспредельностью великорусских наречий и поднаречий. Мало помогает выработке русской речи и наша школьная теория поэзии, в которой все еще царят Лессинг и Шиллер да еще со всеми ошибками изготовителей учебной литературы. Но я не вижу ближайшей связи и между историко-генетическим методом в исследовании словесных произведений и выработкой стиля, т. е. повышением нашего чувства речи. Я уже не говорю о том, что для русских лингвистов наша литературная речь есть явление гибридное и едва ли потому особенно поучительное. Крайняя небрежность и принципиальная бесцветность журнальной речи делают для исследователя нашего литературного языка особенно интересными попытки русских стихотворцев последних дней. Так или иначе, эти попытки заставили русского читателя думать о языке как об искусстве, следовательно, они повышают наше чувство речи. Я лично успел более или менее разобраться лишь в творчестве одного из новых поэтов — К. Д. Бальмонта. Бальмонт переводил и писал очень много стихов, но наиболее определительными для его поэзии являются, по-моему, сборники: «Горящие здания», «Будем как солнце» и «Только любовь», о них-то, главным образом, и пойдет речь ниже.

II

Из двух разновидностей нашего художественного слова прозаическая развивается в условиях несравненно более благоприятных, чем те, которые выпали на долю стихотворной. Наша журнальная критика гораздо скорее простит беллетристу Андрееву все его Туманы, Стены и Бездны, чем поэтам Бальмонту и Брюсову воспетые ими игры. Что-то торжественно слащавое и жеманное точно прилипло к русскому стиху. Да и не хотим мы глядеть на поэзию серьезно, т. е. как на искусство. На словах поэзия будет для нас, пожалуй, и служение, и подвиг, и огонь, и алтарь, и какая там еще не потревожена эмблема, а на деле мы все еще ценим в ней сладкий лимонад, не лишенный, впрочем, и полезности, которая даже строгим и огорченным русским читателем очень ценится. Разве можно думать над стихами? Что же тогда останется для алгебры? И вот потревоженный ум, видя, что к новой поэзии не подходят готовые формулы, милые для него в самой своей опошлелости, спешит окарикатурить, если не алиенировать,[227] все, что не поддается переводу на его служилую речь. Пусть даже радужный туман стихотворения пленил его — в лучшем случае пожатие плечами и «да! красивая форма». Ох, уж эта «поэтическая форма», и какой педант выдумал это выражение?

Но еще хуже обстоят дела поэзии, если стихотворение покажется читателю неморальным, точно мораль то же, что добродетель, и точно блюдение оной на словах, хотя бы в самых героических размерах, имеет что-нибудь общее с подвигом и даже доброй улыбкой. Поэтическое искусство, как и все другие, определяется прежде всего тем, что одаренный человек стремится испытывать редкое и высокое наслаждение творчеством. Само по себе творчество аморально, и наслаждаться им ли или чем другим отнюдь не значит жертвовать и ограничивать самого себя ради ближних, сколько бы блага потом они ни вынесли из нашего наслаждения.

Я остановлюсь на одном, по-моему, характерном примере нашего упорного нежелания понимать новое поэтическое слово.

В сборнике стихов К. Д. Бальмонта «Будем как солнце» в отделе «Змеиный глаз» (II т. полн. собр., с. 224) напечатана следующая пьеса:

Я — изысканность русской медлительной речи,

Предо мною другие поэты — предтечи,

Я впервые открыл в этой речи уклоны,

Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я — внезапный излом,

Я — играющий гром,

Я — прозрачный ручей,

Я — для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,

Самоцветные камни земли самобытной,

Переклички лесные зеленого мая

Все пойму, все возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,

Сильный тем, что влюблен

И в себя и в других,

Я — изысканный стих.

Мне, кажется, не приходилось ни слышать, ни читать, чтобы эта пьеса кому-нибудь понравилась, — я не говорю, конечно, о представителях новой школы. Глумление, намеки на манию величия, торжествующие улыбки по поводу уклонов, перепевности и грома, рифмующего с каким-то изломом, — все это en premier lieu.[228]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Книги отражений"

Книги похожие на "Книги отражений" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иннокентий Анненский - Книги отражений"

Отзывы читателей о книге "Книги отражений", комментарии и мнения людей о произведении.